第九講

前面給大家大略介紹了經典當中常見的兩種數字:世間數和法數。世間數是凡夫數,是基於歷史事件,基於凡夫種性大眾認知的記錄,是化身世間的數字。法數代表修行者的行法模式。行法模式也是經典的解讀模式和成就模式,它是通往報身成就的數字。修行者是什麼種性,當然就以什麼種性的方式來解讀,其所成就也就是和解讀相應。種性改變、種性提升的時候,對於經典的解讀方式也跟著改變,從經文中看到的成就者的境界也就不同。

實際上,法數也是從世間數經歷大量的經典集結逐漸演變而來。

大乘菩薩住生死法界南閻浮提成就無上智慧

大乘佛教修行者需要成就一切智和道種智。一切智是空智,道種智是有智。沒有見性、沒有證得一切智的行法屬於精進法,但不是般若法。見性之後證得一切智,這時候的行法才能是般若行法,才能到達道種智。只有到達道種智行法階段的修行者,才能生起實際的菩薩道行法,才能進入到法身菩薩的行法與成就模式。

道種智行法不是靠一法、一因緣、一種性所能完成,而是所有眾生種性、所有法和所有因緣都需要明瞭。也就是說,大乘菩薩需要明瞭世間任何一法在各個種性眾生世界是怎樣體現,才能生起道種智行法。

華嚴經十住位講,大乘菩薩『樂住生死』。『樂』的意思是歡喜,樂住生死的意思是大乘菩薩住在生死法界自在無礙。生死法界就是智慧法界,就是莊嚴法界。菩薩在生死法界成就一切智、道種智和一切種智,最終到達如來地無上正覺。

對於剛剛開始學佛修行的人,行法上還處在最初的權教階段、處於聲聞緣覺,乃至別教行法階段,想遠離凡夫世間,往生清淨世間,這很正常。佛陀不反對這樣的行法。不能將不同種性、不同階段的行法混在一起相互評價,行法次第修行理念亦是如此。

但是從佛教整體理論來看,遠離化身世間的行法模式,並不是如來地究竟成就模式。我們前面說,法界就是眾生界,眾生界就是法界,如來地圓滿法界不離眾生界。菩薩『樂住生死界中』,是指大乘行者正是在生死法界中成就金剛為地,成就圓滿道種智和一切種智。

凡夫權教、聲聞緣覺別教菩薩,因為沒有得到真實的一心清淨,沒有獲得無所住法,所以需要遠離世間。但是大乘菩薩是以般若波羅蜜為行法的核心,以『內在覺知智慧生起』為第一行法。大乘菩薩正是在一切法、一切因緣、一切世界中,遠離分別取著,從而獲得真實無所住法,獲得真實智慧。同時因為成就一心清淨無所住,菩薩能在一切法中,在一切生死海中,成就善根增長,成就一切智慧。文殊菩薩在《大寶積經·善德天子會》中說,菩薩是在世間一切法中,乃至在眾生貪瞋癡慢疑中,出生和成就一切智慧。離開世間一切法,菩薩的智慧種子也就會息滅。

世尊在《增一阿含經》中說到南閻浮提,是這樣告諸比丘:

【比丘當知,此閻浮里地,南北二萬一千由旬,東西七千由旬。厚六萬八千由旬。水厚八萬四千由旬,火厚八萬四千由旬,火下有風,厚六萬八千由旬,風下際有金剛輪,過去諸佛世尊舍利盡在彼間。】

如果修行者明瞭法數解讀,則這段經文的意義即能彰顯無餘。其最末句『過去諸佛世尊舍利盡在彼間』,和世親菩薩在《俱舍論》中所告知的『唯此洲中有金剛座,上窮地際下據金輪』,是同樣的意義。一切菩薩皆是『坐此座上』於此南閻浮提成就無上正覺。

同樣,佛在《無量壽經》中講到:

【汝等廣植德本,勿犯道禁,忍辱精進,慈心專一,齋戒清淨,一日一夜,勝在無量壽國為善百歲。所以者何?彼佛國土皆積德眾善,無毫髮之惡。於此修善十日十夜,勝於他方諸佛國中為善千歲。所以者何?他方佛國福德自然,無造惡之地,唯此世間,善少惡多,飲苦食毒,未嘗寧息。】

在凡夫外道種性看來,世間一切法是這樣的,『善少惡多,飲苦食毒, 未嘗寧息』,但是對於大乘菩薩來說,這個世間的一切法皆可是智慧種子,此娑婆世間正是大乘菩薩修行道場。

另外,世尊在《佛說阿彌陀經》中亦明確說,是於『娑婆國土五濁惡世,得阿耨多羅三藐三菩提』。此等演說,在經典中非常常見。

這是從不同的行者種性來看待世間一切法,所得截然不同。

從凡夫外道、二乘聲聞、權教別教種性到菩薩種性

再比如,說到眾生妄想執著,說到一切法無常,國土危脆,這些都是我們常常想要遠離的。但是也正因為有凡夫的妄想發心,才能成就無上正覺,才會開始修行,因為有堅固執著的習氣,才會有勇猛精進的修法,因為一切無常國土危脆,才會有種性的改變和提升,才會有行法上的次第精進。我們目前在凡夫地,如果一切皆是常法永恆不變,那豈不是永遠都是凡夫,永遠都不會成就無上正覺?所以無常有什麼不好呢。

大乘菩薩因為明瞭這一點,所以能『樂』住生死法界。把凡夫妄想轉成微細智慧,把執著轉成精進,把無常轉成十方法界隨緣示現。

華嚴經中也說,菩薩是以智慧法為鎧甲深入法界得一切智慧。

所以,大乘菩薩對於生死法界,對於世間一切法,在根本理念上即與凡夫外道、聲聞別教不同,其行法核心在用心模式上。大乘菩薩樂住生死,最終是在生死法界獲得解脫和無上智慧。

我們平時說,行法中有凡夫外道、有聲聞緣覺、權教別教。把佛陀的教法分門別類,是為了明瞭行法次第,是針對不同的行者種性而劃分,在修行最初階段,需要明瞭他們之間的差別,甚至在行法上要建立一個而遠離一個。但一切法皆是自性所起,最終它們不是對立的,不單是別教圓教不是對立的,甚至佛法外道法、染法淨法亦不是對立的。我們學到《入法界品》,看善財童子五十三參的時候就更容易體會這一點。

從聲聞別教的染淨法到大乘菩薩的空有法

在大乘行法看來,修行者需要從染淨法的理念轉到空有法的理念。

染淨法是對立而起,空有法是隨緣而起。兩個雖然在世間的顯相相同,但是因為看待它們的方法不同,從此一切法所生起的觀察思惟和智慧模式也不同。

修行者轉入華嚴行法之後,再來觀察世間一切法,一定要從染淨法的觀察模式轉入到空有法的觀察模式。染淨法是世間法,空有法是自性法。針對染淨所生起的行法,是如何遠離,如何獲得清淨解脫,而針對空有所生起的行法,是如何建立覺知思惟、如何以智慧力入大涅槃得大自在。

從染淨法的思惟模式所生起的行法是聲聞緣覺、權教別教的修行者,這些修行者可以到達無所住地。到達別教菩薩的自性清淨無所住地,在華嚴經行法來說即是到達見性地第七住位。

從空有法思惟模式所生起的行法,即進入到大乘菩薩道種智行法,也就是華嚴經別教菩薩行法,這是實際的大乘菩薩行法,從華嚴行法理論來說,即是到達十行、十迴向、十地以後的成就處,從此處才能到達等覺位和如來地普賢菩薩法界。

從染淨法轉到空有法,是行法模式上的改變,並非世間法中所說的包容彼此的關係。染淨法還是染淨法,但是修行者不再生起凡夫外道、聲聞權教模式的分別取捨,而是處一切法心不染著,處染淨法中心無所住,以這樣的形式得到解脫。也就是經典上所說的,處生死界而遠離生死。

生死法為什麼能夠束縛凡夫外道、二乘聲聞、權教別教修行者,其中之一,即是因為此類修行者於諸染著法中生起作意遠離,作意遠離本身即是受其束縛,本身即不出生死。世間法中也說,越憎恨一個人,越討厭一件事,天天想念,念念作意,那麼距離這件事就越近。

依靠種性改變而遠離有法染著

當今的修行者,有多少不是厭離娑婆世間,有多少不是想早點往生極樂世界,恨不能在此世間一天也不想多待呢!這種想法不是不好,但是需要辨別清楚,看是不是佛所說的那種遠離生死和遠離染著。

如果是從事相上要求遠離,要從這裡離開,到那裡去,從這個世間離開,到那個世間去,這就不是佛所說的遠離染著。如果是從思惟上,從智慧成就上來說,要遠離娑婆世間的分別取著,到達極樂世界的一心清淨和善根增長,到達生命的圓滿自在解脫,這就是和佛所說的理念一致。遠離娑婆世間應該是在種性上的,而不是在事相上。因為有娑婆世間的凡夫種性,才有眼見耳聞的娑婆世間。

大乘菩薩樂住生死法界,生死問題不再是困擾,生死事相不再能束縛大乘行者。當生死法轉成智慧法的時候,生死法界即是莊嚴法界。

所以從大乘菩薩的究竟成就地來說,生死法即是大涅槃法,染著法即是智慧法。這在《楞嚴經》中,佛陀已經說明白了。

古往今來很多行者乃至大德,忽略了染淨法和空有法之間行法模式上的差別,以至於證到第七住位,得見性位無生忍,應該可以轉到入法界行法得無生法忍,但是對於有法生起,依然停留在染淨模式的知見上,造成行法精進上的障礙,不知道是應該遠離,還是應該生起入世間一切法。這在大德們的理論中可以看到,停在了第七住位,非常可惜。

很多人不瞭解無生忍和無生法忍的區別,我們以《金剛經》中這句話來說就容易明白。經中說『應無所住,而生其心』。『應無所住』是講空一切法,『而生其心』是講生起一切法。如果側重在『應無所住』,是『無所住』在先,即是說的無生忍。如果說『生一切心而無所住』,這時候是『生一切心』在先,是生起一切法在先,此即是說的無生法忍。要得無生法忍,首先要得無生忍。修行者證無生忍是得一切智,一切智即是空智,見一切法而不住一切法。而證無生法忍是得菩薩道種智,菩薩道種智即是有智,要能生一切法而無所取著。修行者證一切智即可出離生死。

我們漢地的修行者,為什麼不能出現像龍樹菩薩、世親菩薩、無著菩薩那樣的偉大論師,這和我們漢地的經典背景有很大關係。印度晚期的佛教行者經歷了各種各樣的思辨磨練,從而具備了更加鋒利、更加準確的理論見地。

佛教修行是要使生命到達圓滿的自在解脫,證得無上正覺。生命是全方位的,生命所到達的地方,亦是修行者智慧生起的地方,針對什麼樣的世間因緣,都能生起相應的觀察思惟和如實行法。在任何一個地方都能夠獲得自在解脫,這是佛教總體所要到達的目標。

修行者的最終成就地不是住在某一行法而完全遠離另外一個。

佛教的三轉法輪

判教是為了把佛教的行法理論和行法次第做一個系統化的分類。

過去的大德們在判教上做了很多工作,對後人幫助非常大。我們最熟悉的天臺家『藏通別圓』是一種判教,華嚴宗『小始終頓圓』是另一種判教,李通玄長者判十教,過去的大德還有很多種判教,有判作一教,有判兩教。一教就是實教,佛陀演說的一切法皆是真實教法,兩教就是把華嚴經教法和其他經典再分開判做兩教。除此之外還有其他的判教方法。

《解深密經·無自性相品》中是把佛陀的教法,總體上分作三個階段,判作三時說法,就是三轉法輪。這是佛經中有的判教。經文是這樣:

【爾時勝義生菩薩復白佛言:

世尊初於一時,在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中,惟為發趣聲聞乘者,以四諦相轉正法輪,雖是甚奇甚為希有,一切世間諸天人等先無有能如法轉者,而於彼時所轉法輪,有上有容是未了義,是諸諍論安足處所。

世尊在昔第二時中,惟為發趣修大乘者,依一切法皆無自性無生無滅,本來寂靜自性涅槃,以隱密相轉正法輪,雖更甚奇甚為希有,而於彼時所轉法輪,亦是有上有所容受,猶未了義,是諸諍論安足處所。

世尊於今第三時中,普為發趣一切乘者,依一切法皆無自性無生無滅,本來寂靜自性涅槃無自性性,以顯了相轉正法輪,第一甚奇最為希有,於今世尊所轉法輪,無上無容是真了義,非諸諍論安足處所。】

三時判教,用哲學的話來說就是否定之否定。

其第一階段是從世間一切法出離,是否定世間一切法束縛,第二階段是完成自性法清淨解脫,完成對於世間一切法的出離,完成出世間智慧成就。第三階段是住自性地一切法清淨,生起智慧力,再回到世間一切法,成就菩薩道種智行法,成就莊嚴法界。行者到第三階段才是最究竟圓滿的解脫。住生死海中得解脫生死,這是佛教所要到達的成就地。

這是關於大乘菩薩的樂住生死的問題。樂住生死是基於菩薩道種智行法來說,並不是貶低凡夫初學和二乘聲聞種性的出世間行法。如果修行者世間粗煩惱還在,還是需要去修遠離法。

報身世間的『一時』成就

我們繼續介紹關於經典中法數解讀的問題。

世間數是化身世間的數字,有時間和空間的限制,世間有的就是有,世間沒有的就是沒有。而法數是報身世間的成就模式,報身世間是不共法世間,沒有時間和空間的限制。法數是用世間數字來演說報身世間的行法成就,和化身世間的解讀模式不一樣。在報身世間,沒有時間和空間的限制,所以過去可以轉成當前,當前可以轉成將來。過現未來不是世間的時間和空間所能約束。

佛經的經首都有『一時』佛在某處等內容,對於大乘行者來說,『一時』是指出於本體和自內顯發,是指當前可以到達,當下可以成就,並非世間的時間和空間可以衡量確定。

『一時』既然是指當下可以到達的,那麼對佛陀的講法,不管是無量壽會、法華會還是華嚴諸會,當修行者欲要生起那一會的佛說法,不論是過去的修行者,還是現在的修行者,都可以做到。

過去有大德見到靈山法會還沒散去,有到過大聖竹林寺見文殊菩薩,還有龍樹菩薩深入龍宮、無著菩薩能上升兜率天內院等等,都是可以做到。報身成就脫離了時間和空間的限制,成就就是這樣生起。那麼,既然報身成就脫離了時間和空間的限制,生死這件事正是在時間和空間上對於生命的限制,所以,修行者一旦進入報身修法階段,一旦獲得報身成就,生死的問題就不再是對生命的束縛,生死法就轉變為因緣有法,隨緣而現。

真正進入報身行法,其成就地就是淨土宗所說的實報莊嚴土。

對於修行者來說,需要準確明瞭報身世間的成就模式,不能把凡夫妄想相當作智慧地,當作成就地。凡夫妄想和報身智慧的差別,在於一個是妄想相,一個是微細觀察和覺知思惟相,在於是不是和般若智慧相應,是不是無所住,是不是有所求。

所以,需要將法數通過行法轉到報身生命上去。

核心數代表依根本智生起一切法的模式

法數的種類很多,可分為聲聞數、菩薩數、如來地數等等。這是按照佛陀五時講法的經典類別大略作出的劃分,為演說方便而定。

經典中法數出現有兩種形式,一種是以數字形式直接出現,另一種是以隱秘形式間接出現,需要清點和計算才能看到。這兩種法數的含義不同。直接給出的法數往往代表種性上的,或者原則性的行法,代表成就模式。而隱秘的法數則強調具體的行法內容,是依照法數所表達的成就模式,生起具體的微細行法。這就是法數所代表的行法模式和成就模式。

下面舉例看看直接給出來的數字。

我們說西方極樂世界距此十萬億佛土。『十萬億』是直接的數字。告訴我們西方極樂世界,是以妙觀察智生起微細觀察和勝妙覺知所能到達,極樂世界的世間相,是靠妙觀察智慧成就為先導,落實到三十七道品行法中所顯現。《無量壽經》阿彌陀佛四十八願有『十念必生』,那個『十念必生』也是和『十萬億佛土』同樣模式,同樣道理。

《大涅槃經》中說,釋迦牟尼佛的報身淨土是在『西方去此娑婆世界,度三十二恆河沙等諸佛國土』,『三十二恆河沙』亦是直接給出的數字。其中『三十二』是核心數,代表根本智的生起模式,『恆河沙』是微細數,代表根據『三十二』這個根本智生起模式,進入到入世間微細行法。『恆河沙』跟在核心數後面,代表這是核心數模式下的差別智。

當說到根本智與差別智的時候,我們容易在概念上知道是怎樣的道理,但真正落實到行法時,就會出現一種情況,不知道什麼是根本智,不知道什麼是差別智。這就是把根本智與差別智概念化、具體化所造成的。一旦概念化和具體化,就會形成固定的知見,認為有那樣一種『智』叫作根本智,有那樣一種『智』叫作差別智。認為這個不是根本智,那個才是根本智,這個不是差別智,那個才是差別智。然後,冥冥之中按照腦海裡面的概念,去尋找根本智和差別智。很多修行人都是這樣的想法。

從實際的行法落實情況來看,正如核心數和微細數需要總合在一起出現一樣,根本智和差別智亦不能分開,二者只是一種相對的言說,要依具體的作用模式,來確定哪些屬於根本智,哪些屬於差別智。根本智的顯現模式是『能生起一切法』,差別智的顯現模式是『所生起一切法』。換句話,根本智的表現形式是一切法種子,差別智的表現形式是依這些種子,生起世間一切法的顯相應用。

比如普光明殿十信位有十位上首菩薩,文殊菩薩代表根本智,是最上首菩薩,其餘九位菩薩的名號中皆有『首』字。在《菩薩問明品》中,文殊菩薩與九位『首』菩薩相互問答論義,即是闡明根本智與差別智的關係。文殊菩薩相繼問法九位菩薩,代表依根本智生起一切差別智,九位菩薩回問文殊菩薩,則代表無量差別智最終亦皈依到根本智。根本智『能生起一切法』與差別智『所生起一切法』之間,相互呼應不相捨離。

進一步講,菩提場會中世尊成就無上正覺,生起四十二類大眾圍繞,以及普光明殿中世尊不離菩提樹、不離世間一切法而到達各個天宮寶殿,生起四智行法,此亦是表達同樣的意義。

我們再舉個關於玉米種子和大豆種子的例子。對於『種子』這一法的總相來說,某一粒玉米,某一粒大豆就是差別智,它們是『種子』這一總相中的個別種子。但是某一粒玉米種子,對於秋天的一穗玉米來說,它是根本智。春天播種之後,這一粒玉米遇緣生長,到秋天就成為一穗玉米。這個過程是從根本智到差別智圓滿的生起過程。

所以,修行者到達華嚴經十住位,見自性地一切法稱作見性,也就是得一切智,或者說得根本智。但是並不是說這樣就算是『證得根本智』結束了,然後的行法就是實現差別智,不是這樣。

十住位行法得一切智,相當於是回到生命中一切法的原點,所得到的根本智也是原點,後面的一切菩薩道種智,同樣是從根本智生起,是從自性地的一切法種子生起莊嚴法界,這也是差別智的生起。差別智生起,就是進入到菩薩道種智成就階段。根本智是空法,差別智、或者叫道種智是有法。空法有法非一非異,二法圓滿究竟到妙覺地,這之間,由自性地一切法種子所生起的一切世界一切法無有窮盡。不能用時間和空間,這種我們世間人的認知去衡量自性地根本智和差別智。華嚴經普賢行願品說的很清楚,世界無盡、眾生無盡、眾生煩惱無盡,普賢行願無盡,普賢行願是圓滿一切智智的境界。

我們身心覺知的一切法,皆是自性地一切法遇緣而顯,沒有一法無因無緣從天而降。

經典中的十二法和三十二法

再回到『三十二恆河沙』這個數字。

『恆河沙』代表微細智模式,也就是行法精進的微細模式。恆河沙相對於如來地來說,並不算大。如果對比《阿僧祇品》中的如來地數就能知道,『恆河沙』這個數不算大。

那麼怎樣解讀『三十二』這個核心數呢?不同種性的行者對於法數『三十二』的解讀不同。對大乘行者來說,『三十二』代表金剛種性修行者自所證得的自性地一切法。我們看到經典上說,觀世音菩薩有三十二應,十方諸佛有三十二相,都是同樣道理,是金剛種性成就者自所證得。

從法數意義上說,『十二』是強調世間一切法,『三十二』強調自所證得的自性地一切法。後者強調自證,乃至是金剛種性的成就者自所證得,前者當然也包括自證,但是聲聞別教行者亦可證得,未必是金剛種性的行者。換句話說,證得三十二法的行者,一定證得十二法,而證得十二法的行者未必證得三十二法。

十二法和三十二法要從行者的成就模式來說。

明白了這個道理,就能通過經首大眾的數字來確認這部經的屬性,《無量壽經》和《法華經》的經首皆是『佛與大比丘眾萬二千人俱』,《維摩詰所說經》的經首是『佛與大比丘眾八千人俱,菩薩三萬二千』。

『萬二千』和『三萬兩千』即是基於『十二』和『三十二』的法數。在大乘行者看來,這些是決定經典屬性的數字,不能當作歷史事件來看。換句話說,歷史上的悉達多太子真實宣講這部經的時候,哪怕只有三五十圍繞眾,經典集結的時候,經首同樣是『萬二千人俱』、或者『三萬兩千人俱』。而如果當時所有王舍城五萬人、十萬人都到了耆闍崛山參加這一會,經典集結的時候,還是要說『萬二千人俱』或者『三萬兩千人俱』。

法數改變,經典屬性亦隨之改變,解讀亦會改變。

實際上,如果我們細心一點觀察就能知道,大乘經典很多,但是經首大眾數只有幾種,原因就是這些數字標誌著經典的屬性。也就是說,經典數量雖然很多,但是從屬性上看,種類並不多。

經首中說『佛與大眾俱』,『佛』就是自性地本有的覺性,這種覺性和菩薩法、入世間精進行法不分離,佛是最核心的因素,『佛』出現在經首,代表依照自性地的覺性生起這部經的成就,加上菩薩智慧法、法數以及入世間精進行法。總體上就能表達這部經的成就意義。

《維摩詰所說經》說的菩薩三萬兩千,是以『三十二』法數為核心,比丘數『八千』是指入世間的八聖道行法。兩個和在一起,不離開自性地覺悟『佛』這個因素。

『大比丘』強調的是入世間行法精進,『菩薩』強調內在生起的覺知智慧。一部經的經首除了數字、比丘、菩薩之外,還有法會處所、菩薩出現的順序、菩薩名稱、最上首眾名稱、最上首弟子、問法主,問法主種性、問法主提出來怎樣的問題等等,經首的這些因素綜合在一起,就可以確定這部經確切的義趣和指歸。從這些地方就能夠確定這部經的成就模式,一部經序分的部分,實際上是講這部經的成就模式,後面的正宗分是詳細說明經首的成就模式而已。

這時候,如果再來看釋迦牟尼佛報身淨土是在『西方去此娑婆世界,度三十二恆河沙等諸佛國土』這句經文,就能明白它的實際意義。

從行者證入的角度來說,最低到見性位的華嚴經別教菩薩才能到達釋迦牟尼佛的淨土。但是,要到達釋迦牟尼佛淨土的實報莊嚴土,行者需要到達華嚴行法的登地位,成就金剛種性才行。這不像阿彌陀佛極樂世界,第七住位就可以證得實報莊嚴土。從這點來看,釋迦牟尼佛淨土距離娑婆世間的眾生種性,確實比阿彌陀佛極樂世界要遠一點。

由此可知,我們和諸佛世界的距離是種性和行法上的距離,不是時間和空間上的距離。這樣的經文演說,我們在華嚴經中會常常遇到。這是大乘經典總體上的集結模式,每個修行者必須要瞭解。

從法數解讀到行法生起

法數解讀只是行者深入經典的第一步,是修改自己思惟種性的第一步,是如何依照經典生起內在覺知、如理思惟的第一步,如果以往從來沒有這樣解讀過經典的話,可能會不習慣。大家可以從熟悉的一部經入手,反覆體會是不是這樣。《覺悟華嚴經》中給出了很多提示,可以依照這種方式,慢慢嘗試慢慢開始,一旦掌握這種方法,知道如何從經文轉入到行法,這就從以往的聞法模式,逐漸轉入到了內在覺知模式。

華嚴經十住位,從初發心住到灌頂住,每一個位次的行法,都強調『凡所聞法,即自開解,不由他教』。『凡所聞法』是指遇到經論,或聽聞演說,乃至眼見耳聞自所覺知,『即自開解,不由他教』是指能夠生起內在的覺知智慧,自己能夠開解了義。『即自開解,不由他教』不是說不能詢問,不能找善知識幫助解說,不是這樣!而是指要以自己生起覺知智慧為核心,可以找善知識解說,可以參考祖師大德的經典注疏,但是要轉化到自己的覺知思惟,要自所證得,不是人云亦云。

這是華嚴經十住位的行法,是我們常說的法身大士的修法模式,其核心是內在覺知模式的行法,從這裡開始才能夠到達十行、十迴向、十地等菩薩道種智行法。這種行法建立起來,之後的行法就是《楞嚴經》中所講的,『此是微塵佛,一路涅槃門』,直到等妙覺成就地。

這種行法建立起來,這種內在生起的覺知思惟會帶給行者無窮的喜悅。這就是淨土宗所說的『念佛門』,因為是行者內在覺知生起的喜悅,是修行者自覺自發建立起來,從淨土成就來說,就是實報莊嚴土。從禪宗來說,即是到見性模式。從華嚴行法來說,即是到達十住位。

確切講,是到達華嚴經十住位裡面的第七住位才可以建立。

我們現在是介紹給大家轉入到初住位的行法模式,從初住位到第七住位是一個反覆訓練的過程。《入法界品》善財童子五十三參,第一參德雲比丘,是在妙峰山頂,代表初住位。妙峰山即是須彌山,簡單來說,是指世間一切法,也就是五蘊身六入處一切法。德雲比丘在妙峰山頂提出來二十一種念佛門。這二十一種念佛門,即是基於一切法生起微細觀察和內在覺知。一切的內在覺知和思惟觀察都能入微細入微妙,都能與一切法相應,從這裡開始,即是二十一種念佛門。

在《無量壽經·法藏因地品》中,法藏比丘也是對於『二十一俱胝佛土』明瞭通達如一佛剎,然後建立極樂世界。法數『二十一』和德雲比丘的『二十一』法念佛門,是同樣意義。從這裡也能看到極樂世界實報莊嚴土的核心行法。

在後面進入華嚴經學習的時候,會再詳細介紹二十一法,這個數字會在華嚴經的經文中很多地方出現。

法數解讀亦是層層無盡

前面說的是『三十二』這個法數。

如果詳細解讀『三十二』又有根本智和差別智,『三』代表生命的本體,我們把華嚴經分作三部分,菩提場、普光明殿、入法界。這是生命中的根本數字『三』,代表生命中『佛法僧』三個根本種子。『十二』則代表生命中的一切法差別智。

經典中說到法數,很多時候不是一層,而是多層,代表層層無盡。但是對於我們南閻浮提的行者種性來說,一層兩層的法數居多,如果大家要想到達中本華嚴、上本華嚴的成就處,一層兩層是不夠的。下本華嚴經只是給我們提供最小的行法模式。中本上本的證入要靠甚深智慧,靠甚深觀察和思惟才能到達。但是模式上和下本華嚴經一樣。

所以,一旦打開華嚴行法的大門,打開內在覺知模式的行法,就是開啟了通往十方法界十方諸佛國土的大門。這個機緣非常難得,雖然聽起來有點複雜,希望大家不要畏懼。沒有人生下來就會走路,都需要一個訓練的階段,一旦過了這個階段,後面的菩提路就會敞開。

當然還有其他的解讀方法,這些方法不能用是非對錯來衡量,是生起的行法模式不同,最終要看是不是和自性法相應,要看經文的環境諸多因素是不是相應。所以佛陀不會把這一法說定,一旦說定的時候,這個行法也就固定了。說『三十二恆河沙』是針對所有的修行者。根本智和差別智的表現也不固定,要看修行者的種性來確定其表現形式。

法數解讀需要依據經典種性

儘管如此,佛經中有些常用的法數還是有比較固定的核心意義,不能違背這種解讀。比如剛才說的十二、三十二、四十二、二十五,這些數字在所有經典中,核心意義都差不多,不要過分解讀而背離它的核心意義。一定要以是不是符合佛陀的教法為依據,要能夠回到經典中去驗證,從這部經典出來,能到其他經典中驗證才可以,最終以證得般若波羅蜜為法印。不能過分解讀,像做數字遊戲。佛陀說法是讓不同種性的行者有行法依據,而不是秘而不宣地打啞謎。當然,也一定不能按照世間數來看待這些法數,忽視了佛教的出世間意義。

對於直接給出的法數,這是比較簡單的解讀方法,經典中的文字集結往往還有很多因素交織在一起,共同確定一部經典的種性。一部經的種性不是一兩個因素就可以決定。

所以從經典集結的角度來看,必須要到達自證量成就,並且需要對於經典的集結方式非常瞭解。我們只是提供給大家解讀的方法供大家作參考。法數的解讀,還有不少東西需要闡述,我們慢慢來。

從法數解讀到往詣十方諸佛國土

我們常說十方三世佛共同一法身,如來地的成就者證得不生不滅大涅槃地。那麼我們看過去諸佛,往往生起一個問題,就是在這個世間來看的『過去』諸佛,既然證得不生滅大涅槃地,那麼現在的行者如何成就到他們的國土呢?他們的國土在什麼地方呢?

佛在《觀佛三昧海經》中,講述了如何覺觀過去七佛、如何覺觀十方諸佛,那麼對於現在的行者來說,怎樣是觀過去七佛的方法,怎樣是觀十方諸佛的方法呢?既然諸佛國土可以在當下覺觀,當然也就意味著諸佛國土在當下可以往詣、可以到達、可以證得。

那麼如何從當下的覺觀到達諸佛國土呢?

如果我們瞭解法數的解讀方法,就能知道過去、未來、現在十方諸佛國土,都以哪一種智慧模式可以到達。法數的解讀是往詣十方諸佛國土關鍵的一步。法數不是時間和空間所能束縛,能被時間和空間束縛的,一定也受生死束縛,一定沒有出離生死。

十方諸佛報身國土皆以相應的智慧力可以證得。

十方諸佛的化身國土即是依照諸佛的智慧模式,生起入世間一切行法,那個智慧模式下的行法就是十方諸佛的化身土。十方諸佛的化身土同樣在我們世間。

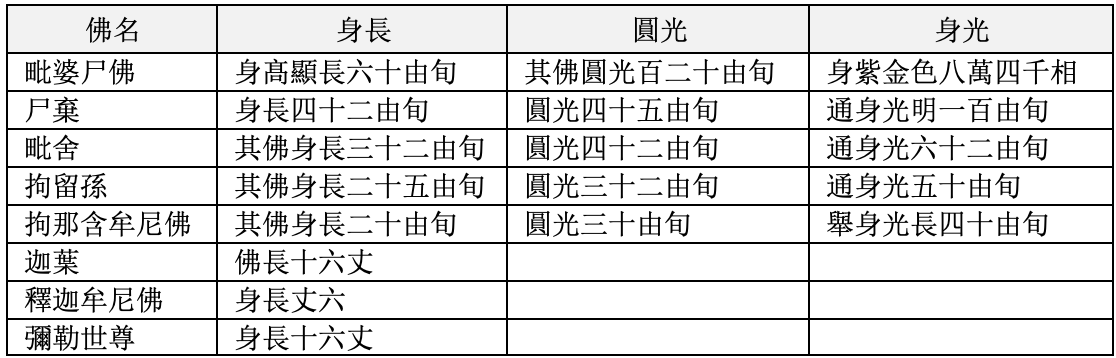

我們看過去諸佛的身長、圓光、通身光數字,那些數字就是進入到諸佛國土的行法模式,以菩薩道種智行法才能到達。法界中沒有兩尊佛的數字完全相同。數字背後是此種性下的一切法,是十方諸佛的法身世間,也就是我們所在的世間。十方諸佛共同一法身,將來我們成就到達如來地,也和十方諸佛同一法身。十方諸佛的法身遍一切處入一切法,那麼修行者自己的法身也是遍一切處入一切法。

既然法身是遍一切處入一切法,那麼我們現在雖然是凡夫種性,我們也應該明瞭身心覺知的一切法,同樣是十方諸佛的法身世間,我們所缺乏的是如何從凡夫種性轉入到如來種性。到達如來種性的時候,就能體會到為什麼身心覺知的一切法世間,就是法身世間。

所以我們要見過去諸佛、現在諸佛、乃至未來諸佛,要見彌勒菩薩、見文殊普賢、觀世音菩薩,都不是時間和空間上的距離,而是需要明瞭三世諸佛、諸大菩薩的成就模式,只要修行者能夠契入到佛菩薩的成就模式,就是行者證入到諸佛菩薩的報身國土,就是見到十方諸佛。

業用神通和菩薩智慧神通

從這裡也就能看出,為什麼十方諸佛、法身菩薩能夠往詣十方世界諸佛國土,能夠彈指間往來,出入自在無有障礙,就像《佛說阿彌陀經》中所說,極樂世界眾生『常以清旦,各以衣祴盛眾妙華。供養他方十萬億佛,即以食時還到本國,飯食經行』。為什麼可以如此快捷,就是這個道理。法身菩薩的神通不是我們妄想的那樣在化身世間飛來飛去土遁水遁,而是明瞭十方諸佛國土的成就模式,一念生起契入到諸佛國土的成就模式,就是到達諸佛國土。在佛經中的語言就是『飛行變化』。

『飛』代表依空而行,非常快捷,無所住沒有痕跡。佛經中講阿羅漢能『飛行變化』,指的就是住無所住,一切法都不是障礙。

菩薩神通是『飛』的,因為菩薩神通是智慧所成就。依照智慧生起的世間神通顯相,即是菩薩業用神通。業用神通是共外道神通。我們周圍很多人都喜歡神通,但是對於智慧卻缺少好樂心。聽聞哪位大德有神通,馬上跑去皈依。業用神通不是不好,但是如果沒有智慧作先導,業用神通不解決生死問題。大目犍連尊者神通第一,但是解決生死問題還是需要靠智慧。佛教的大神通是指智慧第一,不是指業用神通。

世尊弟子中目犍連尊者神通第一,那麼跟智慧比較起來怎麼樣呢?《增一阿含經》有這樣的記載,有一次佛陀在龍宮,令目犍連去傳喚舍利弗,舍利弗正在精舍補衣服。目犍連對舍利弗說了世尊的傳喚,然後希望舍利弗跟他一起到世尊處。舍利弗讓目犍連先回世尊處,這時目犍連就想拉他一起。舍利弗於是把衣帶扔到地上,跟目犍連講,只要把這個帶子挪動一寸,就馬上跟他走。目犍連去拿這個衣帶,卻不能挪動一寸。後來目犍連回到世尊那裡,發現舍利弗確實已經在那裡與佛同處。目犍連問佛是不是自己失去了神通,佛說不是,目犍連還是神通第一。但是舍利弗所具有的神通,目犍連連名字都不能知道,更何況能知道境界呢。

這個故事就是說明業用神通和智慧神通的差別。佛陀真正要我們成就的是無上正覺,無上正覺是甚深智慧神通。佛陀教給我們的是獲得生命自在解脫的行法,以到達無上正覺為目標。

所以我們要認識到,佛教真正的神通是得大智慧,智慧能夠解決生死問題。我們在座的同學能聚在一起學習華嚴行法,走入華嚴行法,這就是成就大智慧和大神通,是非常難得的機緣。

這是直接給出來的法數解讀。我們說了『三十二』,《觀佛三昧海經》中的數字中,還有二十五、四十二、六十二、六十等等,法數無有窮盡,每一法的解讀也無有窮盡。一旦掌握如何解讀法數,那麼一切經典中,以數字生起的行法,大家就能夠明瞭。

我們學習華嚴經之後,對於所有經典的解讀模式都會有一個很好的瞭解,那時候,從華嚴經走向三藏十二部的所有經典就不再困難。

這是第一類,經典中直接給出來的法數。

隱秘性的法數

第二類法數,不是直接給出來的,而是通過一些名相的羅列,需要清點一下才看得出來的數字。或者是數字和名相聯合在一起排比出現,不但有數字,還需要清點一下條目。

比如《佛說阿彌陀經》的經首有十六位聲聞眾,『十六』即是法數,但是是通過十六位聲聞眾的名號羅列出來的,經文是這樣:

【長老舍利弗、摩訶目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶俱絺羅、離婆多、周利槃陀伽、難陀、阿難陀、羅睺羅、憍梵波提、賓頭盧頗羅墮、迦留陀夷、摩訶劫賓那、薄拘羅、阿㝹樓馱,如是等諸大弟子。】

這部經還說到極樂世界的四色蓮華『青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光』,代表四智行法的入世間清淨應用。

再比如《無量壽經》中說到阿彌陀佛亦稱十二光如來,代表依自性智慧生起入世間一切法應用。阿彌陀佛的十二光名號是這樣:

【是故無量壽佛,亦號無量光佛,亦號無邊光佛、無礙光佛、無等光佛,亦號智慧光、常照光、清淨光、歡喜光、解脫光、安隱光、超日月光、不思議光。如是光明,普照十方一切世界。】

另外這部經《法藏因地品》中,世間自在王如來出現世間之前,有五十三尊佛相繼出現,代表五十三位行法圓滿,從而生起入世間一切法自在。法數五十三亦是用佛的名號羅列出來。

這些數字都不是直接給出來,需要自己清點才行。

在華嚴經中,這樣的情況很多,而且往往數字很大,一百個兩百個也很常見,這時候就需要仔細來看,這一兩百個條目是怎樣的結構,表達什麼樣的行法。

【上一講】 【下一講】

華嚴經總釋二十八講 音頻下载

華嚴經總釋二十八講 音頻文檔下载