第十五講

前面介紹了為什麼內在覺知模式的行法可以帶領修行者到達無上正覺,還介紹了內在覺知模式的行法與凡夫第七意識作意、與妄想分別取著有什麼不同。

佛法並非只是『凡所有相皆是虛妄』

從佛教三轉法輪的說法來看,修行者首先從凡夫染著世間到達清淨世間,成就一心清淨住無所住,這是破除一切染著法階段。凡夫種性一切法是《金剛經》中所講的『凡所有相皆是虛妄』、『一切有為法如夢幻泡影』,這是以出世間智慧法對治世間染著法階段。當修行者到達住無所住清淨世間,對於智慧法也不能執著,這時候開始進入到下一個修行階段。出世間智慧法是為破除一切世間染著法而立,在沒有出離凡夫種性之前,修行者對於智慧法需要專一執著。一旦煩惱減輕,染著消除,智慧法同樣也不能執著。這就是佛在《金剛經》中說的『法尚應捨,何況非法』,同時也說『若人言如來有所說法,即為謗佛,不能解我所說故。』

換句話說,佛所說法皆是有所針對,是要消除一切法,還是要建立一切法,要看行者種性和行法次第,要看在哪個行法階段。

有不少修行者不瞭解修行者種性和行法次第,只見其一不見其餘,一提到深入經藏精進修法,就認為一切法皆是無所有、畢竟空,認為『凡所有相皆是虛妄』,這就非常不準確。每部經的佛所說法,皆是在相應的條件下才能生起,有說法環境、說法因緣,有問法主、聞法大眾等因素。需要將佛所說法放在這些因素中加以解讀,才能凸顯其實際意義。

與修行者種性和行法次第不相應的說法,即便是經典所說亦不是正法。如果將一切法皆歸結為『凡所有相皆是虛妄』,歸結為無所有、畢竟空,這就如文殊菩薩所說,是『以空見故,起增上慢』,增上慢就是狂慧。《瑜伽師地論》中彌勒菩薩論述菩薩行法時,亦有說到『若觀諸法所有自性畢竟皆空,是名於空顛倒趣入,亦名違越佛所善說法毘奈耶。』

區分菩薩無生忍和無生法忍

修行者必須要明瞭無生忍和無生法忍的差別。

『忍』是指安住,忍的核心是般若智慧。『生』是指分別執取。十二因緣法中,因為『愛、取、有』,所以後面是『生』。佛教中,講到『無』、『空』、『非』、『滅』、『斷』、『盡』等等,核心意義都是一致的,很多時候甚至是相同的,不論是無生忍還是無生法忍,都是要建立在般若智慧成就的基礎上,要在能見一切法的前提下去證得。

無生忍的意思是以智慧力安住無生,安住無所住無所取著,破除一切法分別執著。無生法忍是在無生忍成就的基礎上,入法界建立一切法,兩者是不同的成就階段。無生忍是證空,得一切智,見一切法而空一切法。而無生法忍是證有,得菩薩道種智,立一切法而不取著。《金剛經》中說『應無所住,而生其心』,證得『應無所住』是證得無生忍,而證得一切法無所住之後,依無所住『而生其心』立一切法是得無生法忍。

從《金剛經》這句話能夠看出,無生忍並非修行者的最終目標。修行者的最終目標是要到達無上正覺,到達生命的自在解脫。這個目標是在『生』一切心、『立』一切法中證得。

阿彌陀如來極樂世界、毘盧遮那如來華藏世界等十方無量諸佛世界,是得無生法忍才能最終證得,是在一切有法中證得。無生法忍所指的一切有法,是證得無生忍之後,得菩薩道種智行法成就,並非凡夫種性的取著有法。而證得無生忍是成就無量諸佛世界必須的階段。

凡夫種性取著有法是虛妄法的『有生』法,不是『無生』法。有生所以有死,有生即不離生死。菩薩種性的有法是實相法,實相法是無生法,無生所以無死,無生才能遠離生死。所以要不要生起諸法,要看在那一位次的行法,固守其一而否定其餘即是凡夫顛倒。

《金剛經》所言行法最低可以到達華嚴行法的十住位。十住位以後的入法界行法,都是在此基礎上才能生起。在此之前主要是化身世間的聲聞乘行法。用經典語言來說,華嚴經十住位成就即是修行者坐菩提樹下。

菩薩智慧禪定和聲聞止觀禪定

般若智慧是大乘菩薩禪定的核心,是靠內在生起的覺知思惟和智慧力所能成就。智慧禪定和聲聞乘止觀禪定的差別在於:智慧禪定是指般若智慧隨緣生起,無出入相,是依內在覺知模式行法,隨緣生起對於一切法的微細觀察和善妙思惟。雖然生起一切法智慧應用,但是修行者能一心清淨住無所住。而聲聞乘止觀禪定有出入相,入禪定時,其地堅固降伏有法,出禪定時,往往工夫下降乃至消失等同凡夫。

經典上有這樣的公案,聲聞行者入禪定時,黑白無常看不到,也抓不到,但是出禪定時,黑白無常即能看到,能抓到。看不到、抓不到意味著出離生死法,看得到、抓得到則意味著在生死法中。菩薩智慧禪定不是這樣,菩薩智慧本來就是在一切生死法中證得,離開生死法界,菩薩智慧也不可得。生死法對菩薩不能造成困擾和束縛就是黑白無常抓不到,如果還有困擾和束縛,就是能抓到。

由此可知,所謂出離生死,是出離生死法帶來的困擾和束縛,並不是生死法之外還有不生死法。極樂世界眾生看娑婆世間亦是極樂世界,而娑婆世界眾生即便身處極樂世界,依然住在生死法中,依然住在娑婆世界。眾生是住極樂世界還是住娑婆世界是由自身種性所決定,並非靠化身世間 『死此生彼』模式的行法所能改變。

菩薩去除『死此生彼』的權教模式行法

《增一阿含經》中記載,佛陀曾經讚歎舍利弗於空三昧能得自在,佛言當初未成無上正覺時,曾坐菩提樹下如是思惟:一切眾生究竟因為什麼原因才輪轉生死?佛說是因為沒有得空三昧,『無有空三昧者,便流浪生死,不得至竟解脫!』。並且因為不得空三昧,也就不得無相三昧和無願三昧。佛說『以得無願三昧,不求死此生彼』。佛在經典上又說,求死此生彼的心,『若現在欲,若將來欲』,皆不出生死。

修行者明白這個道理,實在講,就不會再妄想出離此身、此時、此處來完成出離生死,應該在智慧上下功夫,在見自性法、在種性模式上下功夫,種性的改變最關鍵。『空三昧』是指般若智慧,佛在《大涅槃經》中講『佛性者名第一義空,第一義空名為智慧』。解決生死問題最終是靠智慧才能做到。我們念佛也好、參禪也好,都是為在當下的此身、此時、此處能了見自性出離生死。如果認為此身、此時、此處不能成就,那麼就算換一個身、換一個時間和處所,還是不能成就。如果換一個身、換一個時間和處所能成就的話,那麼現在也一定能成就。

《瑜伽師地論》中講到,菩薩行法和聲聞行法的差別就在於,大乘菩薩的修法是從根本智入手,就是從自性地智慧的建立開始,從總相智慧開始的,掌握般若智慧的生起機制,然後隨緣生起差別智慧,在一法一法中成就無上正覺。菩薩修法是直接從種性提升入手,從智慧模式入手,而聲聞乘修法是從差別智開始,是在差別相上一點一點修行,不斷積累,不是從自性智慧開始,所以聲聞乘的修法不但很辛苦,需要久遠劫的積累,而且不容易究竟徹底。

從凡夫地夢幻泡影到大乘菩薩諸法實相

佛教三轉法輪的第三個階段是菩薩入法界行法階段,也就是華嚴經十行位以後的行法階段。行法上雖然還是『應無所住,而生其心』的原則,但是表現形式已經不同,修行者需要從消極地遠離世間一切法,轉變到以智慧力樂住生死法界,從『一切有為法如夢幻泡影』、『一切行無常,生者必有死』的修行理念,轉變到了『一切有為法即是無為法』,一切法皆是諸法實相,皆可入般若波羅蜜,一念生起即入薩婆若海,念念生起皆是菩薩道種,念念生起即入莊嚴法界。

我們知道有阿彌陀佛極樂世界、有毘盧遮那佛華藏世界、還有藥師佛琉璃世界等諸佛世界,乃至華嚴經的《華藏世界品》中列出來三百個莊嚴世界。那些世界是怎樣呢?那些世界皆是眾生生命的法性土,是生命的真實存在。如果從一切法皆是無所有畢竟空,皆是因緣所生的立場來說,這一切世界依然是夢幻泡影,但是從生命本具的意義上說,這些世界亦是諸法實相,除此之外,生命中並沒有另外的諸法實相可得。華嚴經十住、十行位以後的行法,每個位次都有詳細的修法理論,就是一步一步詳細地教導修行者如何從凡夫地,到達生命中的圓滿成就地。

修行者從《無量壽經·法藏因地品》所說即能體會到,阿彌陀佛因地修行時是『大國主名世饒王』,出家之後名為『法藏』,成就後名十二光如來,這些名相皆是告訴我們,極樂世界是在一切有法中成就的。

我們學習華嚴經就能夠明瞭自己什麼時候在哪個階段,什麼時候要出離生死有法的束縛,什麼時候到達無生忍,得一切智,什麼時候又要到達無生法忍,得菩薩道種智,什麼時候能以智慧力生起一切莊嚴法界。

修行要明確行法次第和自所在處

對於修行者來說,明確修法理論和行法次第至關重要。

很多修行者都迷失在不同種性的修法模式上,迷失在對佛法的誤解上。因為不懂行法理論,不懂行法次第,於是常常以這一種性的行法來衡量那一種性的行法,以這個位次的行法來獲得那個位次的成就,甚至還未出離凡夫地分別執著,就要開始菩薩登地位的行法,乃至開始等覺位行法。這些不同種性、不同次第的行法混雜在一起,形成了不打折扣的盲修瞎練。蓋大樓必須要一層一層逐漸增上,不能先蓋樓上再蓋樓下,但是很多修行者在行法上正是如此,乃至窮畢生之力而一無所獲。

任何一種行法,一定要看是針對哪一種性的行者,針對哪一個行法位次和行法因緣。比如說淨土宗往生者成就阿鞞跋致,有人認為阿鞞跋致成就在八地,甚至是圓教八地,這是不正確的。不論是圓教八地、還是別教八地皆是不退轉菩薩,並且皆是法身菩薩,當然皆已證得阿鞞跋致。但是反之並非如此,凡聖同居土和方便有餘土的往生者,雖然亦是阿鞞跋致,但遠非法身菩薩。這兩土的阿鞞跋致並不等於法身菩薩的不退轉。

從另外的角度說,別教八地得無生忍,證入淨土宗所言實報莊嚴土,圓教八地得不動地無生法忍,證入常寂光土,開始普賢菩薩法界行法。無生忍證得一切智,無生法忍證得圓滿道種智。淨土宗所言阿鞞跋致,是四土眾生皆可證得,未見性的凡夫往生者亦可證得。由此可知,並非所有的往生者都能到達八地。如果是的話,極樂世界就不是四土成就,而是只有佛土成就,甚至只有常寂光土成就。這顯然不正確。

凡聖同居土和方便有餘土的往生者皆未見自性,並未到達實報莊嚴土和常寂光土!有人認為靠佛力加持可以到達八地,這種知見實際上是違背佛所說法的外道知見,非是修行者所應信受。

事實上,佛陀在般若經中,對於阿鞞跋致有非常準確的說明,對於未見性行者所能到達的阿鞞跋致也有準確說明,並非修行者想要怎樣就能怎樣,不能把妄想當作證得,把成就說得越髙越好。

阿鞞跋致的問題就留給大家,我們不再解釋了,像這樣的問題在目前的修學理念中還有不少。

行法實踐一定要準確,要知道自己的行法在什麼地方。

從聞思信解生起理性的次第行法

前面介紹了般若智慧的三個屬性,般若智慧一定是出於本體的、自內顯發的,一定是周遍完備的。周遍完備的意思就是要能夠深入微細,能夠無限拓展沒有邊際,是系統性的。般若智慧生起是理性而有規則的,不是散亂的念頭或者跳躍式的妄想。在大乘行法理論上講,般若智慧生起即是道種智。所以對於智慧法,不能得少為足受一非餘。

雖然般若智慧出於本體、自內顯發、周遍完備,但同時,般若智慧亦只是在一切法中隨緣而顯,修行者只能在無量世界的無量法中去證得般若智慧,離開一切世界一切法,般若智慧即了不可得。

反過來說,修行者欲要證得般若智慧,就要能生起內在覺知模式的行法,要能生起菩薩道種智行法。華嚴經的《入法界品》最後,普賢菩薩有言『以普賢行悟菩提』,實際上正是表達同樣的意義。生命的自在解脫和無上正覺正是在一切入法界行法中得以呈現。

我們介紹佛教行法理論,介紹經典解讀方法,雖然表面上沒有接觸具體的行法落實,但是這些行法理論我們都要求準確理解,理解準確了才能真正融入到行法實踐中。

實際上,能夠真正開顯經典的實際意義,本身即是行法落實的一部分,是修行者啟發勝義智慧的第一步。

在佛教中,從凡夫地到如來地各個位次上的行法,都很精確,都有詳細的理論依據。站在華嚴經的立場來看,就是四個階段的六位行法理論,或者是五十三位次第行法,這些都要求非常準確。修行者按照這樣的行法模式來實踐,才非常專業非常可靠。這是理性的行法實踐和民間宗教信仰的差別。

聞法模式下的修行很多都是民間宗教形式的,在剛剛開始那個階段這些都不是錯誤的,而且亦是很重要很有效,並不能否定聞法模式的行法實踐,每個修行者都是從那個階段走過來的。但是當要行法精進,要切實到達生命的自在解脫,到達無上正覺時,就需要從民間宗教信仰轉入到理性的行法實踐,轉入到佛陀的準確教法。

華嚴經包含完整的佛教行法理論體系

我們前面介紹了如何按照四智法模式從一法生起無量法,介紹了三層圍繞。第一層圍繞是依照中間一法,生起周邊的四法圍繞,這四法即是四智法。然後四智法的每一法,又繼續生起各自的四智法圍繞,這是第二層圍繞。第二層圍繞就是圍繞最中間一法的十六法生起。整體來講,就是從一法生起四法,再從四法生起十六法,是按照次第生起。以這樣的方式不斷升進即可到達無量法。

根據四智法的不同作用模式,經典中有很多種言說方法,比如說四種蓮華,四種光色,乃至四王天、四大部洲、四禪天、四空天等等,這些言說的核心皆是四智法,是根據不同的眾生種性,以四智法模式圍繞生命一法生起的不同言說。在晚期的佛教理論中,四方代表四智成為一種言說規範,從而衍生出更多言說方式。

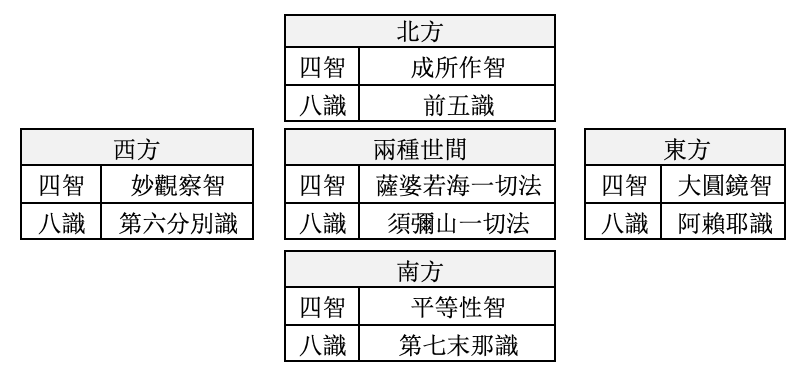

在四智法中,四方分別代表大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。四方四智在凡夫種性來說對應的就是八識,分別是阿賴耶識、第七末那識、第六分別識和眼耳鼻舌身所成前五識。

四方四智的說法是佛陀最早建立的密法言說之一,後代的佛教理論框架很多都是在這個基礎上構建。從四方四智的演說形式,進一步微細成體用模式就變成了八方形式,成為四方佛和四大菩薩。其中四方佛代表四智法本體,四大菩薩代表四智法應用,和中間的一個總合在一起,就是密教胎藏界中的八葉九尊。

佛教理論是一個完整體系,並不是說八葉九尊只限於密教,說到四方佛四大菩薩就與其他宗派無關。構建這個理論體系,前後用了上千年的時間,因為不是一下完成的,在此過程中形成了宗派和宗派思想。以宗派思想為核心再來構建佛教理論的時候,往往並不能看到佛教的整體思想體系。由於種種因緣促成,各個宗派繼而各自發展,到今天,很多修行者都是以宗派思想代替佛教的整體理論,顯而易見存在缺失。

生命一法依四智十方生起華藏世界

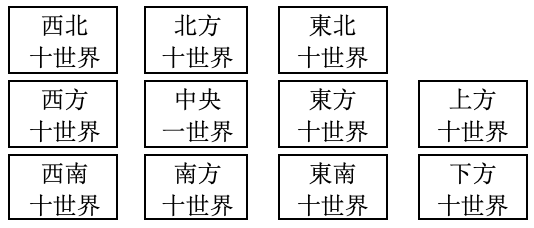

八葉九尊是平面上的,最晚期的佛教理論,在四方佛四大菩薩的基礎上,又再增加了下方和上方,代表從四方四隅回到中間本體一法,在本體上繼續以體和用的形式言說,這樣總合一起就是十方言說模式。也就是以中間的一法為體,生起十個方向的十法圍繞。

如果一法生起十方十法是第一層圍繞,那麼十方十法又各自生起十方十法,就會變成百法生起的第二層圍繞。這當中,如果一法代表一個世界,兩層圍繞之後的百法,即是一百世界。

那麼如何從一世界解讀十世界和百世界呢?

在第一層圍繞中,中間一世界生起十世界圍繞,第一層圍繞中的十方世界是中間世界按照十個方向所生起。十個方向代表四智法等十種屬性,十個世界即是中間世界按照這十種屬性所生起,因此生起的十方世界,都會隨著各自方向所代表的四智法等屬性,在表現形式上各隨其類。

比如東方代表大圓鏡智,中間世界生起東方世界時,所生起的世界自然會有大圓鏡智的屬性,東方世界所有法,都要在大圓鏡智的前提下來演說。同樣,南方代表平等性智,南方世界所有法,都要在平等性智的前提下來演說。

這樣下來,第一層生起的十個世界,即有了各自的演說模式,十方十個世界各隨其類。同樣道理,如果此十方十世界又各自生起十方世界,就會總成百世界圍繞,百世界的演說又會各隨其類。以此類推,即可生起百世界千世界,乃至無量世界,其中世界各個不同。

無量世界生起是針對所有眾生種性而建立的演說模式,世界的染淨也隨中間一法的種性來確立,如果中間一法是凡夫種性,那麼十方世界皆是娑婆世界,如果中間一法是菩薩種性,那麼十方世界皆是華藏世界。

華嚴經的《華藏世界品》正是以這種模式演說生起無量世界。

四智十方無量世界中的密法言說

從文字演說上看,最初一法是種子,代表總相,無量法生起代表依總相生起差別相。但實際上,總相和差別相是非一非異的關係,是總成頓顯的關係。文字演說是為了凸顯從總相到差別相覺知思惟的生起模式和生起次第,這個生起模式和次第即是修行者生起的微細觀察和勝妙思惟。

因此,從最初的一法總相到十方無量法差別相,了知最初一法,十方無量法亦能了知。反過來,了知十方世界任一法,也可了知最初一法如何相應。

明白了這個道理,再來看十方世界密法言說解讀。

比如在十方世界的生起模式上,加入法數和佛菩薩名號等因素,在經典語言就能代表一種特定行法。像《佛說阿彌陀經》中有佛告尊者舍利弗『從是西方過十萬億佛土,有世界名曰極樂,其土有佛號阿彌陀』,《維摩詰所說經》中有『東方度三十六恆河沙國,有世界名須彌相,其佛號須彌燈王』,這類經文所代表的意義是很明顯的。在聞法模式下解讀這類經文即如神話傳說,但其實際上是在言說一種行法模式,告訴修行者自性地根本覺悟如何依照四智法模式,生起入世間行法實踐,這種行法實踐的成就處,就是彼方國土的顯現。

因此,經文的實際意義明確了,落實到行法並不困難,真正落實到行法即是證入,真正證入即是十方國土現前。

用語言文字來解釋『從是西方過十萬億佛土』會顯得很粗糙,但如果把這一句轉變成內在覺知思惟行法,即可以微細詳准勝於言辭,真正體會其實際意義,即是到達報身世間過十萬億佛土之地。

更進一步來說,同樣的經文,方向不同,解讀也完全不同。比如將這一句換作『從是南方過十萬億佛土』,或者『從是東方過十萬億佛土』,解讀上即完全不同。解讀不同帶來的行法落實亦不相同,必須要遵守不同方向所代表的四智法不同意義。依四智法來說,東方代表智慧種子,南方代表行法精進,十萬億佛土則代表各自甚深微細的行法生起。

在佛法中,『過去往昔』代表發心模式,『現今當下』代表行法落實自所作相,『未來彼方』代表行法成就果相顯現。因此,同樣的經文轉換到行法,十個方向就有十種模式,未來成就即是十方世界現前。

解讀華藏世界的三層圍繞

一層圍繞十個方向弄清楚了,再看第二層圍繞,那就要生起更加微細的覺知思惟。比如東方世界的一法,周圍再生起第二層圍繞的十法,此第二層圍繞的每一法,首先要符合第一層圍繞『東方世界大圓鏡智』的屬性,然後再來看第二層十個方向如何生起。

換句話說,第二層圍繞的每一法詮釋,不但受到第一層『東方世界大圓鏡智』屬性的約束,同時還要受到第二層圍繞十個方向的約束。因此,東方世界中的南方世界,與西方世界中的南方世界,儘管同是南方世界,但兩個南方世界的種性不同,所代表的意義完全不同,乃至第一層圍繞中的十方世界,其各個第二層圍繞中的南方世界,亦皆代表不同的意義。

第一層圍繞有十法生起,此十法又各個生起十法,即是第二層圍繞百法生起,百法中的每一法皆代表不同的行法模式。

菩提場會《華藏世界品》即是遵循這樣的言說方法,一共演說了十方世界三層圍繞,每一層圍繞的每一世界怎樣微細覺知,怎樣生起顯相,說得清清楚楚。三層圍繞是下本華嚴經的行法模式,如果修行者思惟力智慧力足夠強,以同樣的模式繼續增進到十層百層世界圍繞,即能到達中本華嚴乃至上本華嚴。世間語言雖然不能到達中本華嚴和上本華嚴,但是甚深微細的內在覺知思惟行法卻可以到達。

我們在密教裡面看到過壇城,四方形,每個方向都可以繼續按照四方模式再生起壇城,層層無盡。壇城的結構就是《華藏世界品》無量世界生起的結構,只不過壇城是用圖畫的形式來表達。按照《華藏世界品》的結構來說,壇城顯然應該是十方的、立體的。但是在平面上不能表達十方的義趣,才變成了平面四方形,好像紫禁城一樣。

瞭解了壇城的表現形式和核心意義,所有密法就看懂了,華嚴經的《華藏世界品》就是密教中的壇城。華嚴經裡面的密法言說還有非常多,除了壇城,其他宗派的核心思想在華嚴經裡面也都具備,我們以後都會介紹到,到時候即會清楚為什麼華嚴經能通往一切經。

《華藏世界品》中的右旋演說模式

從一法生起無量法有生起的規則和次第,在文字集結時是一法一法來設定演說,這種形式在佛陀時代即是『一問、一說、一論義』的演說形式,是逐一遞進的形式。逐一遞進的意思就是『增一』模式,上座部經典中有《增一阿含經》,『增一』的意思就是『一問、一說、一論義』地逐漸遞進。在大乘經典中,這種形式進一步拓展,就是以一法到達無量法的生起模式,在行法上代表不斷深入、不斷微細、不斷拓展延伸以至無量無窮。原本的『一問一說』是一個問題一個解說,後來逐漸演化到一個問題,生起一個系統的遞進演說。

比如在華嚴經中經常可以看到十波羅蜜法在不同種性、不同行法次第上反覆議論,反覆演說,這種演說形式在整部經中不斷出現,隨處可見。這種反覆演說,實際上是告訴修行者,十波羅蜜法行法根據不同的行者種性和行法次第,其行法模式和成就模式也不同,不能概念化。

《華藏世界品》中所描述的十方無量世界生起,其經文演說正是這樣的結構,這一品把自性地『佛法僧』、四智法生起、性相體用、十波羅蜜行法等因素融合在一起,來演說無量法的生起,每一法的生起都可以到達無量無窮的世界,每一法的顯現各個不同。這種演說模式即是在佛陀時代『一問、一說、一論義』的形式上不斷演化得來。

這種演說諸法的形式,在佛經的語言就是右繞模式,也就是右旋模式。佛經中經常有『右繞於佛』,繞佛三匝,都是右繞的。右繞指的就是這種不斷生起的模式,也可以理解成正知見和正思惟生起的模式。

上座部經典佛所說法是佛教理論的核心

很多人會有一個問題,那就是這一部《華嚴經》是佛教理論發展中幾乎是最晚期集大成的經典,裡面怎麼會繼承了那麼多上座部經典中的演說模式呢?比如關於佛法僧、四聖諦、三十七道品等這些因素。

簡單來說,這部《華嚴經》是龍樹菩薩完全依照佛陀時代建立的經典演說模式和思想理論體系來集結的,是對於佛陀教法的完整皈依。這部經的演說模式和核心思想都是佛陀時代所明確的,龍樹菩薩是把這些因素理論化系統化,凸顯佛陀教法的實際意義,才集結而成這部經典。

華嚴經不但在一切法演說上繼承了原始佛教中佛陀的說法形式,這部經中的菩薩問答、法數遞進等諸多因素,同樣也有這樣的繼承,比如普光明殿《菩薩問明品》,四智行法住行向地不斷上升天宮說法、以及《阿僧祇品》、《菩薩住處品》,乃至於普光明殿次第行法理論,也都能夠在上座部經典的行法理論中,找到相應形式。

不單華嚴經是這樣,我們熟悉的很多大乘經論,比如《大涅槃經》、《大智度論》、《瑜伽師地論》、《俱舍論》等經論,也同樣常常引用上座部經典的內容。從中我們能知道龍樹菩薩、世親、無著菩薩,乃至於眾多古時候的印度修行成就者,對於上座部經典有多麼重視。可以說,離開原始佛教上座部經典中的佛所說法,離開這個世間佛陀親口演說的這些思想理論,大乘佛教的經論和行法就建立不起來。

漢地的不少大乘佛教修行者,普遍對於上座部經典不很重視,稱上座部經典是小乘經,稱這些修行者是小乘的修行者,覺得這類修行者是以自了為目的,心量狹小沒有智慧。這種觀念有它歷史的原因,在魏晉南北朝和隋唐時期,中國大乘佛教正是蓬勃發展階段,缺乏從原始佛教到大乘佛教發展和演變的詳細資料,那時候普遍把原始佛教和大乘佛教割裂開看,造成過分貶低原始佛教的風氣,一些祖師大德對於上座部經典的判斷定位,流露在文字注疏中,那些說法一直影響到今天。

修行者需要回歸理性化的行法實踐

對於上座部經典的誤解,只是佛教中眾多誤解中的一個,和歷史背景、文化背景相關,特別是和經典背景、和經典解讀相關。

再比如,我們今天說到佛教經典,大多認為是從梵文翻譯過來,認為佛陀本人也應該講梵文,而事實遠非如此。印度各個地方的語言都不相同,佛陀時代,梵文並不是通用語言,佛陀允許使用任何語言來宣講其所說法,很多經典並非梵文書寫。況且古時候交通訊息不發達,漢地的修行者要對遙遠印度的事情做出判斷,並非易事,即便有少之又少的中國僧人到達印度,以當時的條件,要看到完整的佛教演變歷史還是不容易,遠不像現代學者那樣,能夠掌握充分資料,能夠利用國際空間廣泛交流集思廣益。現代學者從經典考證、文化演變、文字演變等因素所得出的不少論證,都比古人詳實準確得多。

所以,站在今天的立場來看,現代的修行者,特別是知識份子修行者,更有條件看到完整的佛教行法理論,也更有能力利用這樣的行法理論來定位自己的行法實踐,從而進入到理性的修行實踐中,而不是僅僅停留在民間信仰的層面上。

前面把《華藏世界品》生起次第、生起結構講清楚了,華藏世界海無量世界怎麼成就也就清楚了。修行者要成就圓滿的華藏莊嚴世界,首先是要到達報身世間智慧地,以甚深智慧入一切法,才能了知無量莊嚴世界如何生起和呈現。

華嚴經看上去雖然很複雜,但是這部經的演說結構非常清楚、非常規整。經文中所有的演說模式都是釋迦牟尼佛時代所建立,龍樹菩薩之前,這些行法理論是散落在廣大的佛教經典中,是龍樹菩薩把所有的經典全部證得,把佛陀的所有理論總合在了一起。如果沒有龍樹菩薩,後代的修行者還是要在所有經論中,才能看到完整的佛教行法理論。龍樹菩薩把華嚴經集結出來,帶到世間,這對後代的修行者來說,非常稀有難得。

從整體結構入手學習華嚴經

我們前面提到過,中國文化崇尚理論性的說法,把理論框架搭建好,細枝末節可以留給修行者任運發揮,而印度民族是演說型的,是通過大量文字演說來把思想體系凸顯起來。

以往的很多修行者只是專注華嚴經的經文,而不關注這部經的演說模式和結構,因此當文字演說深入微細,就會迷失在文字中,這就是古人所說的:『一葉障目,不見泰山』。

華嚴經好比一座宮殿,如果只專注在這座宮殿的一磚一瓦一章一句,卻看不到宮殿的整體架構和成就意義,那麼就算熟悉其中再多的章句細節,對於華嚴經也還是一無所知。因此我們這一次介紹給大家一種新的學習方法,是從結構入手,先看到華嚴經的結構全貌,明確這部經在佛教中的獨特定位,然後再逐步走進去看文字細節。

生起無量法中的最初一法

前面介紹了如何從一法生起無量法,那麼當具體認識某一法,應該以什麼樣的模式入手,這一法的性相體用、生住異滅、因緣流轉是怎樣,這就要認識這一法的最初種子。

種子是指生起無量法的最初一法,我們看到山河大地,生起一念作意,這個作意就是種子,從一念作意生起無量覺知觀察和甚深思惟,由此到達無量世界無量法。經典中常有問法主問法,這是最常見的種子生起,有問法才有佛菩薩的廣大演說,有佛菩薩演說才有修行者行法成就。

如果沒有覺知思惟,沒有令智慧法生起的種子,華藏世界再怎樣莊嚴殊妙都不能到達,這和聞法模式的行法不同,聞法模式的行法以三法印為核心,出離一切法分別執著,視一切法皆是無常,一切國土皆是危脆,皆當遠離。華嚴行法是以自性智慧生起為核心,一念生起即是道種,以道種智成就莊嚴法界,世間一切法皆是實相。

對一法的認識,因為眾生種性不同,生起的覺知受用也不同。比如要認識一顆蘋果,蘋果是一法一相,數學家、生物學家、營養學家,大人小孩等種類,對於蘋果的認識方法不同,得出的說法論斷也不同。蘋果的一法一相,本自離文字言說、離心緣思惟,但是隨著不同眾生的一念作意,會有不同的說法論斷。所有種類的覺知思惟和說法論斷,皆是從蘋果的一法一相而生起,所有的這些生起構成了關於這顆蘋果的無量法,而無量法總合一起即是入於華藏世界。

從聲聞種性的立場來看,共法世間的這顆蘋果即是實相,因緣所生體性空寂,一切眾生不共法報身世間針對這顆蘋果所生起的覺知思惟和說法論斷皆是幻相,凡所有相皆是虛妄。但是從菩薩種性立場來看,不同種性的眾生,在不同的因緣下,針對這顆蘋果所生起的不同種類覺知思惟和說法論斷,最終要看與這顆蘋果、與這個因緣是否相應,相應即是實相。有因緣所生,有覺知思維才會有道種智生起,才會有莊嚴法界無量法顯現。前者聲聞種性所處的階段即是染淨法模式的修行階段,後者菩薩種性所處的階段,即是空有法模式的修行階段,二者的最初一念截然不同。

因此,對於這顆蘋果來說,體性空寂了不可得是其實相,討論其種類、大小、顏色亦可是實相,討論其成分、味道、功用同樣亦可是實相。菩薩種性所認知的諸法實相,不單是聲聞種性所認為的蘋果一法體性空寂了不可得,同時也能對蘋果這一法的生住異滅、成住壞空,這一法在不同種性眾生世界的種種差別、種種解讀、種種判斷了了分明無有障礙。

事實上,若以清淨心觀一切法,則一切法皆入般若波羅蜜,皆是實相。菩薩行法以般若智慧為法印,是要了知所有眾生種性中云何生起無量法。對菩薩種性來說,所有種性的眾生所生起的無量法皆可是實相。

也就是說,針對不同種性的眾生,諸法實相的意義並不相同。

生命中任何一法皆是到達莊嚴法界的種子

修行者欲要生命自在解脫,欲要成就無上正覺,這是到達莊嚴法界無量法的最初一法,這一法是依於生命本身所生起。生命中有無量因素,每一因素皆是到達生命自在解脫的種子,是到達無上正覺的種子,亦是到達莊嚴法界無量法的種子。從種子生起到莊嚴法界呈現,是依修行者種性和行法模式來決定,當我們以三法模式演說,或者四智法模式演說,生命的表現形式是不同的。經典的演說模式即是修行者種性與具體行法的呈現模式。如果對於所有演說模式都能明瞭通達,就是知一切眾生種性,知一切法生起、知一切法因緣、知一切法體性、所住、顯相、滅壞、力用等智慧的建立,在經典上來說就是往詣一切世界一切法無有障礙。

從一法生起無量法,每一種生起的模式,每一層圍繞都是一個世界。這一法並不固定,這一法可以是生命本體,可以是整個世界,可以是一草一木,可以是一個念頭。所以不能把一法概念化,任何一個念頭生起都是一法,從這一法無限展開,每一層展開都是無量法,無量法就是無量世界。所以,這個世界不是世間人說的大小遠近可以衡量,無量法展開就是無量世界顯現。

在佛經中,特別是在華嚴經中,這一法一相一個念頭、一個生滅、甚至一個世界,就稱作一粒微塵。佛經中說到微塵不是用大小來衡量,微塵可以是須彌山,也可以是一草一木一個念頭。一法生起不再微細拓展時即是微塵,從這一微塵再繼續微細拓展到無量法時,這粒微塵就是一個世界,這個世界中的每個微細念頭的生滅顯相又是微塵,層層無盡。

一個大劫和四個中劫

佛門中所言『芥子納須彌』即是如此,芥子可以變成須彌,須彌亦可成為芥子,並非芥子之外別有須彌,須彌之外別有芥子。

芥子即是微塵,是生起無量法的最初一念,一念生起和落下就是一次生滅,一次生滅就是一座須彌山,因此須彌山不是固定的。念頭的生起落下,在佛經中講就是一次成住壞空,一次生住異滅,就是一大劫。一個大劫分作四個階段演說,就是四個中劫。四個階段可以是成住壞空,可以是生住異滅,也可以是四智法或者其他形式,是這樣的關係。因此不能用世間的空間大小或者時間長短來衡量,要看演說哪一法,一法總體的呈現就是一大劫,分作成住壞空或者生住異滅,或者圍繞這一法生起觀察思惟言說解義,按照四智法的形式展開,即是四個中劫。

比如說太陽系是一法,這一法的成住壞空是一大劫,而我們腦海中一個念頭生起落下,亦有成住壞空的所有法,亦是一大劫。對於太陽系的成住壞空可以生起無量演說,而對於一個念頭的生起落下也可以有無量演說,兩種演說平等平等。

一個中劫和二十個小劫

佛教理論中,一個大劫是四個中劫,一個中劫是二十個小劫。

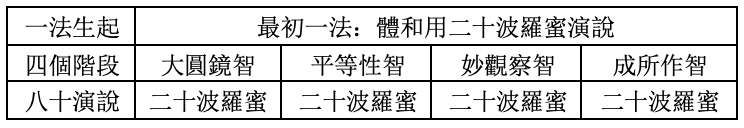

那麼為什麼一個中劫是二十個小劫?這就需要明瞭佛教經典的演說模式,這個演說模式在華嚴經中亦是反覆出現。總體來講,一個大劫代表一法總相,四個中劫代表從總相生起四個階段諸法分類,二十小劫代表每個階段諸法分類的甚深微細演說。

在華嚴經中,二十小劫代表體和用兩種模式的十波羅蜜演說生起,合在一起是二十個波羅蜜的演說模式,即是二十小劫。如果把這二十波羅蜜算作一法,總合在一起就是二十一法。以這個模式可以到達生命中的所有法,所以法數二十一也就代表了無量法,代表所有法。

二十一法代表一個中劫的演說,四個中劫八十四法代表一個大劫的演說。法數中的八萬四千代表生命中的所有法,思惟可知其義。

二十波羅蜜代表十波羅蜜的作用生起,其核心還是以十波羅蜜為說法種子。華嚴經中,任何一法生起無量法皆是按照十波羅蜜的體用模式展開。『展開』是指一切法依次生起,此十波羅蜜即是一切法種子的說法模式。一法種子以十波羅蜜為演說模式,次第生起世間顯相,以四智行法來演說,總體上就是生起四十個波羅蜜法。這四十個波羅蜜法在華嚴經普光明殿即是四十位行法,修行者有了這四十位行法,才能到達華藏世界。

經典中說到劫數,說到增減,意味著行法和智慧上的甚深微細次第生起,並非以世間的時間加減所能計算。世親菩薩在《俱舍論》中告訴我們,劫的體性是五蘊法,是依五蘊身所能建立的微細覺知智慧。

以十波羅蜜為說法種子從一法生起無量法

至於為什麼要以十波羅蜜的形式來生起一切法演說,這需要再明瞭佛教中十波羅蜜法是如何建立。這個話題看上去簡單,實質上牽扯到很大一套理論體系,需要瞭解佛教的不少理論知識、經典集結模式的歷史演變、佛教行法理論設立等說法。十波羅蜜並不是佛陀在最早的經典中所使用的演說模式,對於十波羅蜜也有很多不同的解讀。具體內容的理解可以參考前面講到的十住到十地的演變過程。

十波羅蜜作為生起一切法的說法模式,在華嚴經中就是《世界成就品》,這一品說到世界成就有十種事,那十種事就是回答為什麼一切世界是以十波羅蜜的形式生起。一切世界一切法即是法界中一切法,修行者認識無量世界無量法界是從這十個方面來開始。認識的開始就是種子顯相的開始,也就是報身世間覺知思惟勝妙智慧的生起。

比如要認識一山一水,山水本身是法界中的一法一相,認識山水是從十個方面來生起覺知思惟,當從十個方面開始對一山一水生起覺知思惟的時候,這十個方面就是世界成就的開始。世界成就並不是說沒有山水,要創造一個山水,無中生有的創造是外道法。華嚴經是演說自性圓滿覺悟的經典,法界中的無量法是常住法,隨緣生滅無始無終。生命的自在解脫和無上正覺,首先要從報身世間智慧成就開始。

華嚴行法的核心是菩薩道種智行法,是般若智慧的具體呈現,可以到達一切世界的一切法,演說模式非常微細,明瞭演說模式是華嚴行法的重要部分。目前我們還只是給大家介紹一切法如何生起的模式,做不到一法一法的詳細說明。我們首先要明瞭華嚴經的演說模式和經文結構,提醒大家走入華嚴經的時候,以往修法模式中的很多理念需要怎樣調整。比如念劫長短的問題、介子納須彌的問題、一法生起多法的問題、諸法圍繞的問題等等。這些基本的理念不調整過來,到華嚴經正文解讀的時候,就容易用聞法模式來進行,那就不是華嚴行法了。

【上一講】 【下一講】

華嚴經總釋二十八講 音頻下载

華嚴經總釋二十八講 音頻文檔下载