第十三講

前面介紹了華嚴經的一些背景情況,介紹了龍宮處所,介紹了怎樣的行者種性、怎樣的成就模式才能到達龍宮,還介紹了華嚴經的演說份量。這些演說份量大多是用法數來表達的,其中上本華嚴有十個三千大千世界微塵偈,一四天下微塵品;中本華嚴有一四天下微塵偈,一千兩百品;下本華嚴有十萬偈,四十八品。

三本華嚴經雖然份量不同,但都是針對生命中的一切法而言,是隨著成就者的證量不同,智慧深淺有所不同,所以對一切法的分類有詳有略,覺知力和思惟力亦有粗細差別。

華嚴經是描述生命成就的經典,成就到達那裡的時候,經本自然開啟,並不是說世界上有一個地方,存放著那樣一套書等人來閱讀。

報身世間行法非是世間法所能計量

法數代表行法模式,不是用世間法可以衡量,要到達報身世間才能體會到。報身世間、法身世間的大小數量,不能用化身世間多少個太陽系、多少個銀河系來計算,一尊佛所在區域的大小也不能用太陽系或銀河系的大小來計算。佛是明瞭身心覺知一切法的成就者,身心覺知的一切法無有邊際,不是用器世間的大小和多少可以衡量的。

就好像說不能給『知識』制定尺寸、稱其重量,佛教修行者成就智慧亦不是時間和空間上可以衡量的。智慧是出世間法。再比如,我們說到過去七佛的行法模式,都是指智慧上和種性上的。過去佛不是指時間上的過去。從報身和法身成就來說,十方三世佛,法身常住無有涅槃。經典中的過去、現在、未來是密法言說。『過去』代表發心處,代表因相,『現在』代表行法精進處,代表自相,而『未來』代表成就處,代表果相。

很多佛經中都有世尊演說過去無量劫前本事因緣,在《無量壽經·法藏因地品》即能看到,世間自在王如來出現於世,在世教授四十二劫,法藏比丘遇到世間自在王如來,以精進行法成就極樂世界。其中世間自在王如來即是過去佛,乃至在世間自在王如來之前,又另有五十三佛,皆是過去佛。世尊在《金剛經》中說到然燈佛,然燈佛亦是過去佛。

這些過去諸佛皆是代表修行者的初發心模式和初發心因緣,假以當前的精進修法,其成就地才能現前。初發心好比種子,不瞭解初發心模式而只求一味精進修法,就好比種地而沒有種子,成就並不能現前。在大乘佛教理論中,初發心即是般若智慧生起,沒有般若智慧的行法,只是世間精進法而並非般若行法,並非大乘行法。

華嚴經中有非常多演說過去諸佛的經文,都是同樣的意義。

事實上,不論是法數解讀,還是時間解讀,大乘佛教中說到空間處所、菩薩大眾、國土樹林、髙山大海等因素,皆可是密法言說。對於此等演說,需要站在報身世間行法上來解讀才能體現其真實意義。

所以,以世間法來計量華嚴經的大小份量,只是權說,不是實際情況。要真正走入華嚴行法,一定要把聞法世間的概念化的經文轉到生命覺知上來,轉到報身行法上來。

報身世間中本華嚴和法身世間上本華嚴

上本華嚴的『一四天下微塵品』不是世間固定的數字。

別教登地位行者,以報身世間智慧力,來看待身心覺知一切法,並且以四智法的模式來演說此一切法,即是一四天下微塵法。如果以一偈說一法,此一四天下微塵法即有一四天下微塵偈。這就是中本華嚴。

然而,對於等妙覺如來地的成就者來說,報身世間的任一法,皆可以生起無量演說,此報身世間的一法,對於等妙覺成就者來說,即是一品。能依此一品生起無量演說,這就是上本華嚴。中本華嚴成就者智慧沒有那麼微細,所以上本華嚴的一品,對於中本華嚴來說即是一偈。

前面舉過關於顏色的例子。用文字來描述顏色的種類就很有限,而用眼睛去覺知顏色的種類就會多很多。如果文字描述的顏色種類是在中本華嚴,那麼用眼睛覺知的顏色種類就是在上本華嚴。文字描述的顏色種類並沒有錯,但是文字粗糙,沒有那麼微細,而用眼睛看到、覺知到的顏色就很微細,遠遠超過文字描述。

這是中本華嚴和上本華嚴之間的差別。

下本華嚴和中本華嚴的差別,與此同樣道理。下本華嚴是用語言文字來敘述的,但是其中的行法,要在報身世間才能到達,也就是要用內在覺知的行法才能到達。如果修行者只看到下本華嚴的文字,沒有看到其行法模式,本來可以到達報身成就世間,卻只停留在化身世間,這個機緣錯過了,那就很冤枉。

因此,我們這次學習華嚴經,從文字解讀到行法實踐都強調內在覺知模式的行法生起,強調微細觀察和思惟的建立。過去很多修行者因為沒有意識到這一塊,總是停留在聞法模式的行法上,聽華嚴經就像聽神話故事,那樣就不能進入到這部經的實際成就中。

上本華嚴是修行者到達圓滿法身世間才能證得,也就是到等妙覺如來地普賢菩薩法界才能證得。中本華嚴是修行者進入圓滿報身世間所能證得,也就是要到達華嚴行法的十地位,才能實際證得中本華嚴。修行者到達三賢位時,證得金剛種性智慧地,可以明瞭中本華嚴的一切法。

從下本華嚴到中本華嚴和上本華嚴

下本華嚴是世間修行者所能受持,修行者通過下本華嚴的文字演說和行法理論,生起內在覺知模式的行法,首先到達報身世間,然後經歷十住、十行、十迴向位行法次第精進,證得別教金剛種性,繼而到達十地位中本華嚴證量處。中本華嚴證量處即是入得龍宮見一切法。

修行者依十地位行法次第升進,智慧擴大深入微細,證得十地行法灌頂位,繼而到達等妙覺位普賢菩薩法界上本華嚴證量處。

前面舉例說明了下本華嚴、中本華嚴和上本華嚴的關係。那麼從下本華嚴文字演說的一法,如何到達中本華嚴內在覺知行法下的無量法,乃至到達上本華嚴普賢菩薩法界的微塵數法呢?

這即是華嚴經普光明殿四個階段的六位行法所要演說的內容。

下本華嚴雖然沒有直接給出無量行法,但是下本華嚴給出了如何從一法生起無量法的行法模式,依照這個行法模式,既可以從一法生起無量法,乃至生起微塵數法。

所以,對於現代修行者來說,如果能在華嚴經中學習到從一法生起三法、五法,乃至十法,能夠掌握到行法模式,那麼按照同樣模式,以內在覺知模式的行法,就可以到達中本華嚴百法、千法的境界上去。

華嚴行法以內在覺知模式的行法為核心,修行者必須參與其中,不能在聞法模式下,憑善知識演說,來猜想無量法怎樣生起。華嚴經既然出現在世間,世間眾生就一定可以受持,其行法和成就也一定是世間人可以到達。如果世間人都不能受持、不能到達,龍樹菩薩就不會把它帶到世間,乃至釋迦牟尼佛也不會在這個世間示現。

所以修行者需要明瞭,從一法生起多法,乃至生起無量法的過程,就是覺知思惟智慧生起的過程,覺知思惟能夠到達無量法,智慧和行法也會隨之生起,成就模式也隨之建立。內在覺知模式的行法要求準確而微細,不能有偏差和誤解。

其他很多經典很容易被誤解,而且那種誤解不容易察覺,以至於修行者反過來覺得華嚴經很難學。實際上華嚴經不是難學,是華嚴經提出來的行法模式必須要準確。

自性地三皈依即是華嚴經的三處演說

華嚴經進入中國,相對完整的翻譯有三次,第一次在晉朝,西元425年,佛陀跋陀羅尊者翻譯,六十卷本,世稱六十華嚴。第二次在唐朝,西元695年,實叉難陀尊者翻譯,八十卷本,世稱八十華嚴。第三次也是在唐朝,西元795年,三藏般若尊者翻譯,四十卷,世稱四十華嚴。

前面兩次都是針對整部華嚴經做的翻譯,雖然都有缺文,但是八十華嚴比六十華嚴要相對完整。第三次翻譯不是針對整部華嚴經,只是針對其中的《入法界品》。雖然不是一部經完整翻譯,但是四十華嚴的經文是完整一品,超過六十華嚴和八十華嚴的《入法界品》。

我們學習的主要依據是八十華嚴和四十華嚴。

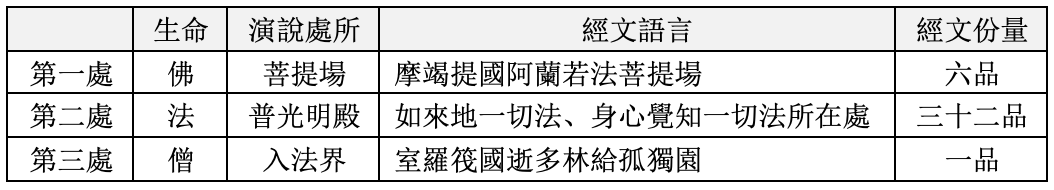

八十華嚴有三十九品,在三處演說。第一處是菩提場、第二處是普光明殿、第三處是入法界。這三個處所分別代表了生命中『佛法僧』三個根本因素。『佛』的核心是菩提,代表自性地覺悟,在梵語中,佛和菩提是同一詞所生。『法』的核心是智慧生起光明遍照,光明遍照就是普光明之意,光明所及之處即是普光明殿。『僧』的核心是入世間一切法中清淨自在,世間一切法所在處即是法界。

生命中的『佛法僧』非是靜止,亦非概念化,生命依『佛法僧』生起一切世界一切法。換句話說,此一切世界一切法即是生命中『佛法僧』三個因素的具體呈現。

華嚴經的所有演說即是生命中的所有法,皆是依『佛法僧』所生起。

華嚴經在三處演說,所有說法都在此處集結,所有說法都在此處生起,所有成就也都在此處顯現。世間不論是佛教修行者還是外道修行者,不論是聲聞緣覺種性、還是菩薩種性,最終的成就也都到達此處。

佛教修行者,不論是漢傳佛教,還是南傳佛教,古今中外一切佛教修行者,依佛所說都有三皈依:皈依佛、皈依法、皈依僧。但是生命中的『佛法僧』三個因素究竟是什麼?『佛法僧』的本體和作用是怎麼樣?怎樣是皈依?皈依之後的行法是怎樣?這是所有修行者的根本問題。

我們在凡夫地,怎樣才能一步一步依靠確切的行法實踐,而不是靠主觀臆斷來到達圓滿的自在解脫?一步一步的行法細節是怎麼樣?怎樣判斷是不是走在正確的行法道路上?這些亦是修行者的根本問題。這些問題的答案都在華嚴經裡面,可以說在這個世間,除了華嚴經沒有其他地方可以找到這麼完善系統的解答。

生命之一法生起華嚴經三處的無量法

華嚴經有三個演說處所,第一處菩提場,演說生命中『佛』這個因素,是講金剛種性生命中圓滿具足所有法。菩提場會不講具體行法,而是直接講生命的圓滿呈現。

第二處普光明殿,演說生命中『法』這個因素,講四個階段的六位行法理論,如何從十信位經歷四十位行法,最終到達等妙覺如來地。

第三處入法界,演說生命中『僧』這個因素,講善財童子依普光明殿行法理論,生起正知見正思惟,歷經五十三參行法最終成就無上正覺。

華嚴經的三處演說即是生命中『佛法僧』具體的顯現。修行者自皈依『佛法僧』,那麼具體怎樣皈依,皈依的內容、具體行法是怎樣,華嚴經講得最詳細、最具體。整部華嚴經都是圍繞著生命中自皈依『佛法僧』而演說。華嚴經的三個演說處所即是生命成就所在,一切法都是在這三個處所生起。

華嚴經具體的經文就是在演說生命本具的一切法,是怎樣從這三個處所生起和呈現。如果說生命的總體是一法,華嚴經是講述從生命這一法,如何生起『佛法僧』三法,然後從這三法繼續生起無量法。無量法的集結處、呈現處就是莊嚴法界的一切法。

華嚴經的文字演說即是生命中生起一切法

從生命一法生起無量法,如果沒有規則,是隨機的,不能如實知之,就是凡夫外道種性,乃至聲聞權教種性。如果有規則有次第,能如實知之,就是別教圓教菩薩種性。華嚴經敘述了圓滿的生命呈現,學習華嚴經、成就華嚴經,就是真正認識自己。

華嚴經三處演說處所:菩提場、普光明殿、和入法界,是生命圓滿呈現的三個方面,並不是生命之外別有三處。從一法生起多法亦是如此,一法是總相,生起無量法是差別相,別相中的任何一法,又是總相,再繼續生起無量法,層層無盡。

這三個演說處所是生命中『佛法僧』三個因素的呈現處,那麼具體怎樣呈現,如何從一法生起無量法,這就是華嚴經的演說模式。『演說』模式就是無量法的生起模式。

比如華嚴經菩提場這一處演說六品經文,那麼從菩提場,也就是生命中『佛』這一因素,如何生起六品經文,那就需要具體的演說規則。同樣,普光明殿生起四個階段的六位行法三十二品經文也是一樣。六位行法中每一品生起都不是隨機的,三十二品經文有很嚴格的演說規則,演說規則明白了,華嚴經每一品在行法中的定位就清楚了,那麼那一品經的具體文字說法,怎樣轉化到行法,行法成就在哪一塊也就清楚了。

華嚴經經文的演說規則,就是從一法生起無量法的規則。三世諸佛演說一切法的規則各個不同。佛在《觀佛三昧海經》中,敘述了過去諸佛的成就模式,有的按三十二法演說,有的按四十二法演說,也有的按二十五法、六十二法演說等等。我們這個時代的因緣下,這個演說規則是釋迦牟尼佛那個時代建立的,是按照自皈依『佛法僧』,然後轉八識成四智的行法逐漸展開來。

華嚴經也正是按照這樣的結構來集結。

菩提場會六品經文

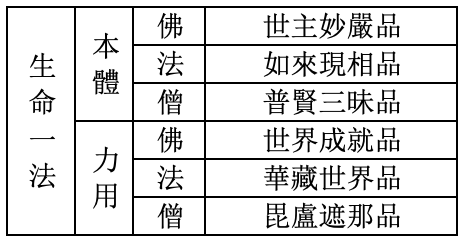

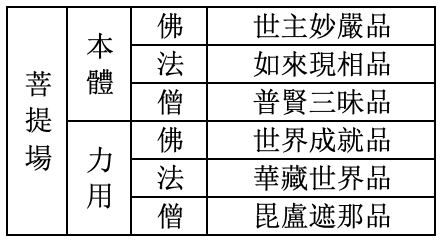

菩提場這一處演說六品經:《世主妙嚴品》、《如來現相品》、《普賢三昧品》、《世界成就品》、《華藏世界品》、《毘盧遮那品》。六品經文是生命一法在菩提場這一處的具體呈現。從經文上說,這是金剛種性成就地,從顯相上說,這是一切生命本有的呈現。我們先要明瞭六品經文的佈局,也就是如何在菩提場這一處,從我們生命這一法,生起六品演說。

如果說到生命一法本自莊嚴清淨、本自具足萬法無有窮盡,只說菩提場如何莊嚴殊勝,自性法如何究竟圓滿,而沒有提供生起所有法的演說規則和次第,這個說法就只停留在了總相。對於修行者來說,如果不知道諸法如何生起,不知道生起的原理原則和生起次第,一切總相只是妄想。修行者的目標是要明瞭生命中的一切法,明瞭這一切法如何本自莊嚴清淨,如何本自具足萬法無有窮盡。

菩提場會六品經文,正是顯明如何從生命一法生起十方法界無量法的具體原則和方法。

對於很多修行者來說,很多理念是在聞法模式中很少涉及的,這個不要緊,種性不斷提升,智慧不斷增長,意味著是要到達以往沒有到達的地方。如果什麼都是自己熟悉的,那就只有永遠留在凡夫地。所以不要畏懼華嚴經這種微細的演說方式,再微細的演說,只要明瞭它的原理原則,明瞭它的生起次第,到達那裡都不困難。

從解讀諸法生起到明瞭華嚴經結構意義

前面簡單介紹了如何從一法生起多法,介紹了一維演說、兩維演說。一維和多維,指的是最初一法,是依一種因素還是依多種因素拓展到無量法。拓展的方法從理論上看並不複雜,但是在經典上出現時並不明顯。我們看到的經文文字只是拓展之後的結果,拓展方法是隱秘的。這是中國文化和印度文化在說法上的差別。經典是把結果直接擺出來,而修行者需要找到結果背後生起的原則和方法,掌握了一法生起無量法的原則和方法,文字演說的實際意義也就找到了。那個實際意義就是我們可以依靠的確切行法。

從一法生起無量法有不同的模式,這種模式有很多種,乃至有無量種,不同的生起模式就是不同的諸佛世間。每一種模式就是具體的行法和證入。前面介紹過《觀佛三昧海經》中過去七佛的不同法數,這些法數即代表了諸佛從一法生起無量法的行法模式。因為解讀諸法生起是進入華嚴經的關鍵,修行者需要首先明瞭這種方法,才能把華嚴經結構看清楚,才能真正走入華嚴行法,乃至生起無量行法,生起華藏世界無量法。

華嚴經像是一座宮殿,這座宮殿就是生命中的所有法,也就是華藏世界所有法。這座宮殿佈局很大很複雜,但是不論如何複雜,宮殿集結都是有規則的。修行者首先從這個規則入手,先把華嚴經的演說模式、經文結構弄清楚,然後再走入具體經文細節,生起微細的華嚴行法。這相當於先要把宮殿的整體佈局看清楚,然後再仔細明瞭每個房間細節如何構建,這樣才不會迷失。

我們前面介紹了一法依照一維、或者多維可以生起無量法。

解讀諸法生起要關注諸法生起的方向和次第。方向代表力量,代表諸法生起的種性,次第代表諸法生起的標準和細節。諸法生起在言說上都是從根本智到差別智,相當於是從種子出生到結果顯現。差別智依照根本智生起,根本智的屬性約束差別智,要在根本智屬性的前提下來解釋差別智。瞭解諸法生起的方向和次第,修行者即能瞭解如何從一法生起多法。如果反過來,能生起的一法和所生起的諸法,在解讀上即不一樣。

依諸法生起的方向和次第詮釋文字言說

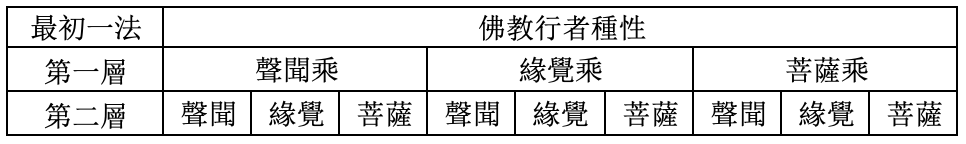

比如說行者種性,包括聲聞、緣覺、菩薩三種。三者當中,每一種又可以詳細分作聲聞、緣覺、菩薩,這樣就有九種詳細言說。

那麼怎樣是每一種性的具體內容呢?怎樣是聲聞種性的聲聞、緣覺、菩薩呢?乃至怎樣是菩薩種性的聲聞、緣覺、菩薩呢?

要解釋第二層九個種性的內容,首先要確定第一層的分類是怎樣,然後依據第一層的分類來確定第二層各個種性的差別。比如說,要明瞭聲聞乘下的聲聞、緣覺和菩薩,必須要在第一層『聲聞乘』的屬性下來詮釋,不能離開第一層『聲聞乘』來談第二層的聲聞、緣覺和菩薩。

同樣,對於第一層中緣覺乘和菩薩乘下各自的聲聞、緣覺和菩薩也是如此,不能離開第一層來談第二層各個種性的詳細意義。

也就是說,要詳細解釋第二層各個種性的內容,必須要以第一層分類做前提,然後才能解釋第二層諸法生起。依據這個方向和次序才能把第二層各個種性的內容說清楚。

所以,『聲聞乘的菩薩』和『菩薩乘的聲聞』是完全不同的兩個種性,表達的內容也完全不同。首先要看到二者隸屬的分類不同,前者是『聲聞乘』,後者是『菩薩乘』。然後是在二者各自的分類前提下,再來詳細討論其中各個種性的差別,這樣就不會把『聲聞乘的菩薩』和『菩薩乘的聲聞』混在一起。

根據這個方法與原則進一步展開就能知道,當說到『菩薩』的時候,一定要先清楚是那一類菩薩,是聲聞菩薩、緣覺菩薩,還是大乘菩薩。如果是大乘菩薩,那麼是別教菩薩還是圓教菩薩。如果依照華嚴經六位行法理論,就要看是十住菩薩,還是十行、十迴向、十地菩薩,乃至是等覺菩薩,還是妙覺菩薩,這些菩薩行法都是不同的。

如果孤立地解釋『菩薩』就是概念化的,而依靠不同的因素參與思惟,即能對此生起諸多判斷,越是詳細的判斷,所能生起的行法也就越微細準確。這是從一個簡單的名相到生起無量行法的過程。

不同種性行者的覺知思惟模式亦不相同

理解上面所說的對於修行者有什麼用途呢?

實際上,這樣的演說方式在佛教經典中很普遍。佛教有完整的行法理論,修行者在理論指導下,生起具體的行法實踐,即能到達生命的自在解脫。經典言說要在某個種性、某個用心模式下,甚至針對某個行者個體的某種行法去詮釋才能準確無誤。行法實踐不是孤立的概念,對佛所說法有準確的詮釋,才能生起準確的覺知思惟和行法。行法要準確,就要把眾多因素盡可能完全地考慮進來。

這是內在覺知模式的行法和聞法模式的行法完全不同的地方。很多修行者都停留在一個種性的一種行法上,這就遠遠不夠。

華嚴經不是言說一個種性的一個行法,而是言說不同種性的所有行法。不同種性的不同行法,具體內容不一樣,這個種性下的行法內容到了那個種性,不但需要調整,有時甚至需要捨去。

比如說三昧法,華嚴經四位行法分別在四天宮的四寶殿由四位菩薩演說,四位菩薩種性不同,所入三昧各不相同。換句話說,三昧法無量無數,要準確生起三昧行法,需要明瞭是哪一種性哪一行法上的三昧法,離開了具體的行者種性和行法次第,三昧法了不可得。

準確解讀經典言說即是生起微細行法

可能有修行者覺得這種解釋經文的方法太過繁瑣,不明白為什麼要把佛經解釋的那麼微細?會不會造成過度解讀?

實際上,這不是過度解讀!準確理解經典言說即是生起內在覺知思惟。對經文的準確詮釋是瞭解成就者智慧模式不能缺少的過程,只有走入真實的佛教理論和行法,修行者才不至於停留在民間信仰,不至於停留在要以最少付出換取最大成就的功利思想中。

每一位修行者的目標是成就無上正覺,成就甚深微細智慧,而經典是過去成就者們甚深智慧的體現,確切解讀經典是成就甚深智慧所必須遵循的。經典言說模式是釋迦牟尼佛乃至十方諸佛所建立,佛教並非僅僅靠一些諸如『圓滿究竟、無有窮盡』這種華麗的讚歎辭藻就能代表。修行者要知道從當前的生命中,依靠怎樣的具體行法才能真正到達『圓滿究竟、無有窮盡』。

換句話說,行者需要明確『圓滿究竟、無有窮盡』是怎樣的行法,而準確的經典解讀是明瞭成就者智慧行法的第一步。

無上甚深智慧是每個修行者自所成就,非十方諸佛可以替代。佛教宗教中有依自力修行和依他力修行的說法。二者並非截然分開,依自力修行同樣需要經典做指引,需要佛菩薩護持做增上緣,而依他力修行,亦需要自力種性成就和不斷精勤努力。全依自力和全依他力都是不可取的想法。事實上,通身靠倒全依他力的行法即是外道法,並非佛所說法。

對於修行者來說,圓滿究竟和無有窮盡是甚深智慧的成就總相,不能靠攀緣總相而到達成就地,要生起甚深微細的具體行法,在微細觀察和覺知思惟行法中到達無上正覺。

大乘行法是依報身智慧生起的行法

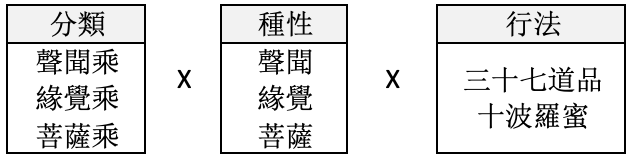

上一次說到修行者有不同的分類,比如聲聞乘、緣覺乘和菩薩乘,每一個分類中又可以詳細分成聲聞種性、緣覺種性和菩薩種性。他們之間各個不同,如果針對不同種性言說各自的行法,在用心模式上也不相同。比如說各自的三十七道品行法、十波羅蜜行法等等,具體的用心模式和表現就會不同。這就要把經典中,種性和行法兩個因素放在一起來考慮才能看清楚。行者種性有很多,行法也有很多,兩個因素總合在一起就是兩種因素所能生起的無量行法。

這是關於行法模式的解讀,事實上,諸法解讀皆是如此。

佛教以『佛法僧』作為生命的核心因素,『佛』代表生命本體的一切法具足,『法』代表眾生的覺知智慧,也代表一切世間諸法運行的內在規則,『僧』代表一切法呈現,包括個體生命呈現,也包括總體的無量法界呈現。這三個因素不是概念化的,依這三個因素生起生命中的所有法。行者成就無上正覺,亦是回到生命中本有的這三個因素上來。

佛教中另外一個重要概念是如來。佛與如來是不同的。佛是從有情眾生報身成就的角度說,如來是從一切法真實存在的角度說。佛教中,證得不退住無生忍的修行者既可以稱作成佛,甚至過去的善知識,將到達華嚴行法初發心住的修行者亦稱作成佛。所以,從廣義來講,從初發心住到等妙覺如來地,這中間諸多行法次第中的行者,皆可稱作佛。但是只有最終到達圓滿無上正覺的成就者,才能稱作如來。

由此可知,修行者要到達無上正覺如來地,首先要回到報身世間行法模式中,從明瞭報身世間一切法,最終到達無上智慧成就地。

佛教理論中,有大法小法、大相小相的說法。說大說小,不是從經典上區分,而是從用心模式和行法模式上區分。報身世間心所行處是大法大相,化身世間身所行處是小法小相。所以,依心而起以智慧為核心的行法,稱作大法大相,依身而起隨世間因緣為核心的行法,稱作小法小相。大法大相、小法小相是相對而言,不能偏廢其一。初發心處亦有大法大相,如來地亦不拒小法小相。八十華嚴普光明殿妙覺地有《如來隨好光明功德品》,講述妙覺位成就者世間成就相,這一品在六十華嚴翻譯作《佛小相光明功德品》,其中含義很明確。

大乘行法即是以報身世間智慧生起為核心的行法。

依『佛法僧』三個因素生起生命中的所有法

生命中『佛法僧』三者最初的呈現即是業相、能見相和境界相。佛教理論中,稱此最初的三者生起是三細相。三細相隨著不同的眾生種性,不同的世間因緣,生起三千大千世界一切法。

華嚴經即是依照生命中『佛法僧』三個核心因素所生起的生命中一切法言說相。華嚴經於三個處所演說無量法,即是生命中『佛法僧』三個因素所生起的無量法。修行者明瞭其演說模式,即是明瞭生命中一切法的生起模式,而明瞭生命中一切法的生起模式,即是具體的華嚴行法。

華嚴經的經文是結構化的,是從『佛法僧』三個方面,也就是從菩提場、普光明殿和入法界三個方面,按照一法生起無量法層層遞進的演說模式,集結成這部經的所有文字演說。

具體來說,在菩提場這一處,華嚴經是將『佛法僧』三個因素按照體用模式分開演說。體用模式的『佛法僧』演說即是菩提場會的六品經文。在普光明殿這一處,華嚴經是按照四個階段的六位行法經文結構,演說從十信位到如來地的一切行法理論。在入法界這一處,是按照『佛法僧』具體的入世間顯相,演說修行者生起具體的入世間五十三位行法,最終到達無上正覺。

以體用模式演說生命中『佛法僧』而成為六品經文,這種方式在普光明殿六位行法演說中同樣如此。其中,十信、十住、等覺和妙覺分別都是六品經文,代表著行法上的四個階段。它們各自的六品經文都是和菩提場會六品經文相應,代表這四個階段都是和菩提場會的行法成就相應,四個階段六位行法的成就處,即是菩提場所言說的一切圓滿究竟。

這就是華嚴經的三處十會結構,每一處每一會都有各自的言說模式和言說方法,是按照一法生起多法層層遞進的模式生起。

華嚴經於三處演說無量法皆不離自性地『佛法僧』。

從總相言說轉化到別相行法

在行法上,修行者應該怎樣明瞭生命中『佛法僧』這三個因素的具體作用呢?它們體和用具體是怎樣生起呢?修行者皈依『佛法僧』,如果不知道自性地法具體的顯現形式,不知道怎樣生起生命中的無量法,那麼皈依自性地『佛法僧』即是妄想相。

那麼怎樣才能到達自性地皈依的實際意義?是要生起微細觀察和覺知思惟,生起內在覺知行法,以這樣的行法才能到達報身世間智慧成就地。微細觀察和覺知思惟,有嚴密的行法次第可循才是智慧相,在佛法理論中,這樣的觀察思惟即是道種生起。從對一法的微細觀察思惟到達三法、四法,以同樣的規則和次第,亦可以到達百千法、百千萬億法,乃至《阿僧祇品》中如來地成就能夠生起的甚深微細無量法。

所以,當修行者走入華嚴行法,當遇到『圓滿究竟、無限深廣』這樣的說法,需要問上一句:為什麼可以到達那裡,怎樣到達那裡?怎樣是詳細的用心模式和行法次第?不能只停留在總相言說上。如果不能回答具體從一法如何到達圓滿究竟無限深廣的成就地,那麼對華嚴行法就不瞭解,甚至對佛教的行法理論也不清楚。

華嚴行法不光是需要一心清淨,更需要甚深微細的觀察力和智慧力,無上智慧不會從天而降,需要有章可循地反覆訓練。通過甚深微細的觀察力和智慧力,才能到達般若波羅蜜智慧地,到達《般若心經》中觀自在菩薩的『深般若波羅蜜多』行法。只有這樣,『圓滿究竟、無限深廣』的成就地才能真正生起、真正現前,而明瞭如何生起、如何現前,即是到達圓滿法界的行法落實處。

所以,沒有生起華嚴行法的時候,有『但得見彌陀,何愁不開悟』的說法,生起華嚴行法之後,就要再問,如何是見彌陀,怎樣是開悟。阿彌陀代表一切法,我們對於一切法總相,能夠生起微細觀察和思惟覺知,即是開啟無量智慧之門,即是深念阿彌陀佛。

體用模式的『佛法僧』形成六品經文結構

如果按體和用兩種模式來演說『佛法僧』三個因素,那麼從體上說有其顯相,從用上說也有其顯相。以體用兩種模式各自演說『佛法僧』,就有六法生起,分別是體上的『佛法僧』和用上的『佛法僧』。這是最小的六個單元。這六個單元,即是華嚴經菩提場會六品經文結構,而且,體用模式的『佛法僧』,在華嚴經中會反覆出現,十信、十住、等妙覺各個六品都是這個的結構。

比如菩提場會前面三品是《世主妙嚴品》、《如來現相品》、《普賢三昧品》,這是本體上的『佛法僧』三個因素。後面三品《世界成就品》、《華藏世界品》、《毘盧遮那品》是力用上的『佛法僧』三個因素。整個菩提場會都是在演說自性本具的無量法,但是演說的時候,是按照體用模式生起,並且體和用都是按照自性地『佛法僧』的模式來展開。

這個結構掌握了,六品經文中每一品的言說屬性就有了,無非是體用模式下『佛法僧』的具體顯相生起。我們將華嚴經劃分為三處演說,依據也在這裡,這三處演說是眾生生命的圓滿呈現。三處中的每一處生起無量法,無非是在『佛法僧』這三個生命因素上的詳細展開。龍樹菩薩正是在這樣的自證量成就地將華嚴經帶到世間。

這個關係清楚了,那麼在哪個前提下言說哪一品,言說所生起的順序和方向就清楚了。比如,菩提場會六品經文,前面三品和後面三品,都是在演說自性地的『佛法僧』,但是前面三品是從本體上說,後面三品是從顯相上說,並且前面的三品生起後面的三品。

不單是菩提場會六品經文結構如此,普光明殿這一處的十信、十住、等覺、妙覺各個六品經文結構皆是如此。事實上,菩提場會的六品經文即是普光明殿這一處各個六品經文的種子,是普光明殿所有行法的生起處和成就處。

依六品經文結構建立華嚴經勾索

華嚴經各個六品經文結構相同,對應的諸品相互關聯,把它們相互對照,就能明確彼此的差別。如果將菩提場會的六品和十信、十住、等覺、妙覺的六品相互關聯對照,就能明瞭從十信到等妙覺位,修行者在行法上有怎樣的升進。

因此,要看清不同行法次第上,自性地『佛法僧』的顯相和作用形式有什麼不同,就可以根據不同的行法次第,找到相應的那一品,然後拿出來對比。比方說,菩提場會的《毘盧遮那品》,是講如來地圓滿行法顯現,在十信位對應《賢首品》,在十住位對應《明法品》,而在等覺位對應《菩薩住處品》,在妙覺位對應《如來隨好光明功德品》。這就能對比出不同行法次第上的行法成就有什麼不同。

經文勾索一定要相應,不相應的勾索,經文意義就會混亂。

所以,華嚴經的每一品都要在這部經整體結構中來詮釋,每一品的所在位置都有特別意義,這種特別的意義,代表著這品經文的種性。離開這部經的結構來詮釋任何一品,都會偏離這一品的實際意義。

同樣,每一品經的具體文字,也需要在這一品的屬性下來詮釋,同樣一句話,在不同品,甚至不同章節出現,意義不一樣。

經典解讀要符合經典的種性

不但華嚴經的每一品有自己的種性,實際上,每部經都有自己的種性,每部經的文字演說必須在這部經的種性下來詮釋。因此,同樣一句話在不同的經典中,有不同的說法因緣,或者有不同的說法主,就需要針對那部經的種性和具體的經文環境來解釋這句話。

比方說,同樣是三十二法,觀世音菩薩說三十二法、佛說三十二法、天帝釋說三十二法,乃至任一菩薩、任一阿羅漢說三十二法,三十二法的意義都不相同,解讀各個三十二法一定要加入演說者的背景。經典中『演說』的意思是指行法的生起,某個說法主『演說』某一法,即是代表依說法主所代表的種性『生起』那一法。因此,觀自在菩薩演說三十二法,這個三十二法一定要在觀自在菩薩的屬性下來詮釋,而佛說三十二法,就一定要在佛的屬性下來詮釋,兩個三十二法的意義不同。

可以看出,修行者只有具備了甚深智慧力,具備了法自在力,才能準確甄別其中的微細差異,否則,不同行法不同的經文言說,放在一起相互評判很容易出現偏差。

比方說,《金剛經》中有『凡所有相皆是虛妄』,這句經文一定要在『般若』這個種性下來解釋才會準確,甚至一定要在須菩提長者為問法主、世尊為法主、舍衛國祇樹給孤獨園為說法處等因素下來詮釋才能準確。般若行法是帶領修行者出離凡夫種性,出離一切生死束縛,到達自性地智慧生起的經典。但是到了法身菩薩入法界行法階段,佛在經典上也說,『若以清淨心觀一切法,則一切法皆可入般若波羅蜜』。

換句話說,當修行者到達自性智慧生起,證得自性清淨能生萬法,那時候的一切法即皆是實相,『皆可入般若波羅蜜』,此時的一切法皆是無上智慧,一切法是實有的、極樂世界、華藏世界也是實有的。

凡夫種性對於有法世間的分別執取,需要用與之相對的空法來對治,所以才會有『凡所有相皆是虛妄』,但是當修行者能夠到達『一心清淨無所住』的時候,為了避免墮入空寂,即需要生起觀察覺知和思惟,要能從空法生起有法,以『有法』來對治『空法』。然而此時生起的『有法』,並非凡夫種性的染著法,而是法身菩薩的智慧法,是道種智成就。

所以,解讀一部經典,詮釋一句經文,需要將這部經的種性,所針對的行法次第,乃至於這部經的說法因緣、說法處所、問法主、說法主等相關背景考慮周全,才能準確開顯其實際意義。

經典解讀方法明瞭之後,當看到某個菩薩在某種情況下說某一法,儘管那一法還沒有生起,但是那一法的核心意義就已經表達清楚了。比如說彌勒菩薩要說十二法,說三十二法,或者四十二法,儘管說法細節還沒有出現,如果修行者有足夠的思惟力,懂得如何經典解讀,即使不要看到更多經文,也能知道菩薩怎樣說法,這就是菩薩智慧力。

修行者越要生起微細準確的行法,對經典的解讀就越要微細準確。我們在後面介紹經文的時候,還會反覆強調這一點。

【上一講】 【下一講】

華嚴經總釋二十八講 音頻下载

華嚴經總釋二十八講 音頻文檔下载