《華嚴經·十信位之十二》

【提要】:東南西北四方位在佛教中代表怎樣的密法言說?為什麼眼耳鼻舌身的一切法是黑暗中的?佛光怎樣普照世間?智首菩薩叩問文殊菩薩代表怎樣的十信位行法?

音頻文字稿 2025-5-31諸位同學大家好!

我們今天來看十信位的《淨行品》。我們學習《華嚴經》有一個基本的理念,就是要在身心體驗中,準確地找到、體驗到經典所說的諸佛菩薩代表的生命力量,明瞭諸佛菩薩代表的生命力量怎樣生起,為什麼生命力量以這樣的方式生起就能指向解脫與無上正覺。也就是說,我們是要體驗經典的言說,而不是簡單地讀誦,在知識層面去學習、記憶。

以往的人也講:『不讀華嚴,不知道佛家富貴。』很多的時候是把富貴說成世間法,好像是修行者成就《華嚴經》,就應該像資本家、像土豪一樣。不是這樣!人因為有智慧、得解脫、降伏煩惱,才變得富貴。那在我們的生活當中、在行法實踐、生命體驗當中,能把《華嚴經》原原本本呈現出來的時候,就與十方諸佛等同,成就解脫與無上正覺。

那我們自古以來,大部分的修行者因為缺乏兩方面的資糧,而讀不懂佛經,更讀不懂《華嚴經》。哪兩方面的資糧?一個就是密法言說的解讀;一個就是對行法理論的明瞭。因為缺乏這兩個,佛教就變成了神話傳說、變成了民間信仰、外道信仰。

龍樹菩薩的《華嚴經》,他所提供的行法,就是無上正覺的行法,他直接從自性本身生起行法實踐。也就是說,當下自性本身所生起的一切法,是行法實踐的發起處,也是如來地無上正覺的成就處。不換地方!

大乘佛教中的佛菩薩,都是自內顯發的,是生命力量的不同表現方式。我們需要記住這一點!在我們讀佛經的時候,要避免那種民間信仰方式的、外道信仰方式的解讀經典。就是到我們的身心體驗之外,去找佛菩薩的成就地。

在十信位的時候,我們為什麼要強調世尊和文殊菩薩是自內顯發的?如果他是外來的,這個就是外道法。自內顯發的意思是什麼呢?就是以自為因,是獲得大王種性的行法。什麼事情只要到了以自為因,才能最究竟、最徹底,才是真的解脫。以自為因,就是自己是做成這件事情最核心的力量。這是以自為因。

在民間信仰和外道信仰當中,認為智慧是別人賜予的。像在古代印度,就認為智慧是大梵天王賜予的、是上帝賜予的、或者是甚麼神賜予的。在我們佛教裡也是一樣,只要是講到智慧是不勞我修的、從天而降的、直接繼承的,這些都是外道說法。如果宗教佛教的修行者認為,諸佛菩薩是自性所生的,那麼這樣才能夠走入真的佛教行法。如果認為諸佛菩薩是外在的、生命體驗之外的,這一些總體來講都是外道化的佛教。

從智慧應用的角度來講,在應用層面來講,外道修行者不一定是沒智慧的,這點我們要說清楚。外道修行者很多時候一樣有智慧,甚至於比佛教中的很多人,他們的智慧還要鋒利。只是他們和佛教修行者在智慧來源的認識上不同。也就是說,我們的智慧本身是從外來的、從天而降的、別人賜予的?還是我們自性本身為我們提供了這種能力,經過我們的行法實踐、經過學習和訓練,這種智慧就能夠激發出來?在這個認知上不一樣。

外道修行者,就是認為智慧是從外面來的、從天而降的,是上帝也好,還有其他的神也好,是他們賜予的。比方說歷史上婆羅門教的商羯羅大師,就是摧伏那爛陀寺這些佛教修行者,是讓佛教從此開始逐漸退出印度,他是婆羅門教的因明學的大師。從我們佛教的立場來看,他就是外道修行者,但是人家的智慧也一樣鋒利、深密。

佛教雖然說認為智慧是自內顯發的,但是如果不修行,不能開啟自性智慧,不知道怎樣開啟自性智慧,也不知道開啟自性智慧標準如何,這種佛教的修行者一樣沒智慧。

從佛教修行的角度來講,《華嚴經》的十信位之前,在見性位之前,我們談到的盤腿打坐、念佛名號、誦經、抄經等等,都可以稱作是行法實踐。這個我們並不反對,這一些在佛教的行法理論中來講,見性位之前是一個階段,這個階段是共外道行法的,這一些都可以稱作是行法實踐。而到華嚴行法十信位以後,是以開啟自性智慧為核心的行法。在十信位、見性位之前,跟見性位之後,這些行法的核心理念,需要把它分清楚。

我們在上一次介紹了,為什麼我們在生活中有苦和煩惱;為什麼最終要學會在苦和煩惱中,開啟自性智慧,生起行法實踐,獲得解脫與無上正覺。這個站在如來地無上正覺的角度來講,苦和煩惱皆是自性法,他是來自根本無明、一念無明。無明就是自性的力量,無明生起的一切法就是自性法,這個是在華嚴行法、十信位以後我們必須要確立的一個理念。這跟十信位之前、華嚴行法之前的理念不一樣。在這之前,我們認為苦法、煩惱法、世間法皆是虛妄法。在十信位以後、見性位以後要知道,世間所有法皆是自性法,不再講哪個是虛妄的、哪個是真實的,凡是我們所見、所聞、所體驗的一切法,皆是自性法,皆是自性所生。

一個人如果沒有經歷過學習和訓練,沒有經過教育,自性力量的表現方式就是根本無明、一念無明。無明帶來黑暗、未知,它帶來幻象、誤解、錯覺等等,最終就帶來壓力,帶來苦和煩惱。無明是在什麼地方,通過什麼帶來黑暗和未知呢?它就是在眼耳鼻舌身直觀的體驗中,通過直觀體驗,帶來黑暗和未知。

直觀的體驗為什麼是黑暗的?為什麼是未知呢?因為眼耳鼻舌身沒有思惟、分別、選擇、判斷的能力。在這兒我們要準確地說清楚:眼耳鼻舌身(沒有意),沒有思惟、分別、選擇、判斷的能力,它只有來自本能的感性能力,它沒有辦法體會體驗之後背後的那個法則。比方說眼睛能見色,而眼睛為什麼能見色?眼睛自己本身並不知道。

感性能力直接帶來體驗,它並不賦予體驗某種意義。眼耳鼻舌身所經歷的一切法,只是感性的、直觀的體驗,它並不能夠賦予這種體驗某種意義。為什麼呢?因為眼耳鼻舌身沒有思惟、分別、選擇、判斷。它是直觀的、零散的,它不會把時間加進來。基於眼耳鼻舌身的感性體驗,它是通過意地的作用,被賦予意義,這個時候才有娑婆世界、極樂世界、華藏世界。眼耳鼻舌身所感知的一切法,因為是直觀的,不能給它賦予某種意義,這一切法就是如來地的一切法。因為有意地的參與,才有了娑婆世界、極樂世界、華藏世界。這要把它分開,要準確地分開。

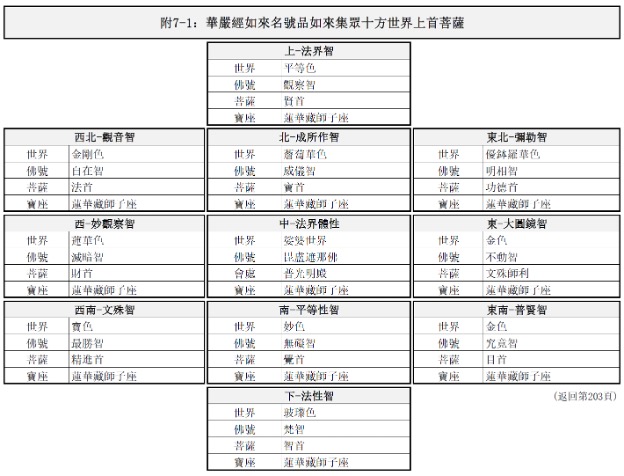

在佛教裡面,談到某一法或者一切法、一切世界的時候,常常用四天下、四大部洲、多少層天、十方世界來表達。那這一塊,我們在前面《華嚴經基礎》講過比較詳細,我們在學十信位的時候,很多內容還是需要再次強調。在十信位的時候,文殊師利菩薩也談到須彌山、一四天下、四大部洲這種說法。從一四天下的如來名號,拓展到娑婆世界的、十方的如來名號;從娑婆世界的如來名號,拓展到十方世界的如來名號。文殊師利菩薩演說二百一十如來名號,這二百一十如來名號就是圍繞最中間的那一個須彌山、一四天下、如來名號生起的。

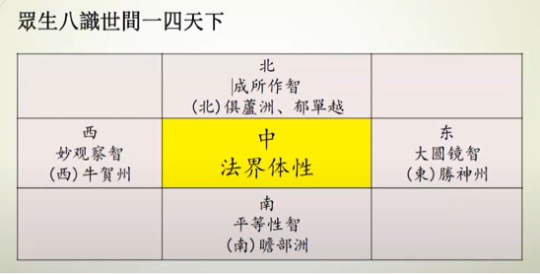

須彌山、一四天下、四大部洲等等,這些就是佛教裡面密法言說,我們需要對它有一個準確的體驗、準確的解讀才行,否則的話很容易把它理解成為宇宙中的某個地方。實際上我們在起心動念的時候,每個念頭裡面都是有四天下、四大部洲的。在這個四天下裡面,這是最初的一個模型,從這個四天下能夠拓展到四智十方。

在這個四天下裡面,東、南、西、北四個方向代表的就是我們生命中的四智力量。北方這一塊,就是成所作智,在經典當中稱作俱蘆洲,就是北俱蘆洲,也稱作郁單越。在佛教思想中,認為這一處的眾生,北俱蘆洲的、郁單越的眾生,不聞佛法,諸佛菩薩不到那去,不在那裡示現。為什麼呢?因為那裡不需要思惟、分別、選擇、判斷,它只生起直觀的體驗,簡單而穩定。這就是北俱蘆洲。北俱蘆洲在我們生命體驗當中是哪一塊呢?就是眼耳鼻舌身的一切法。眼耳鼻舌身的一切法,在密法言說裡面就是成所作智、就是北俱蘆洲。

在我們生命當中,自性本身能夠生起生命力量,這個生命力量是按照四智法的方式生起言說的。這四智法,東、南、西、北,分別代表自性力量的四個方面。北方成所作智就是眼耳鼻舌身的一切法所在。意地在什麼地方呢?意地的一切法就是在南方。在四大部洲當中,南方就是南瞻部洲,也稱作閻浮提。這裡面詳細的說法,我們可以回去看《華嚴經基礎》裡面,我們把這解釋得很清楚。這個就是我們能夠體會到的,差別智自我因素裡面能體會的。北方就是眼耳鼻舌身的一切法,就是北俱蘆洲、郁單越。

南方就是意地的一切法。南方為什麼是意地的一切法?它代表怎樣的意義?在佛經裡面,南方這個因素有很多種說法。南方是什麼意思呢?就是它是光明所在。我們住在北半球的人們,南方就是太陽所在的地方,光明熾盛的地方;北方就是背向太陽的地方,就是黑暗所在的地方。南方是光明熾盛所在處。

在佛教中,說到智慧增勝、行法精進,都要一路向南,就是南方,南瞻部洲。在《法華經》裡面有八歲龍女到南方無垢世界成等正覺。在《華嚴經》裡面《入法界品》,文殊師利菩薩從世尊的逝多林本會善住樓閣出,他帶領大眾往詣南方,也是向南的。善財童子在文殊師利菩薩處發菩提心,一路向南行法精進,最終成就無上正覺,都是向南方的,為什麼呢?他為什麼不向北方呢?南方就是生命中意地所在處,先在意地成就無上正覺。

什麼時候到北方呢?有沒有到北方的時候呢?也是有的。善財童子是在哪成就無上正覺呢?是在恆河北岸迦毘羅衛,世尊的父母所在處,成就無上正覺的,那個就是在北方。北方是什麼意思?就是要把南方意地的一切法,思辨領域的、思惟、分別、選擇、判斷的能力,落實到眼耳鼻舌身的一切法中,就是從南方到北方。

十信位文殊師利菩薩是從東方來的,他要經歷南方,經歷西方智慧增勝、行法精進,最後到北方所代表的眼耳鼻舌身的一切法中。這個就是從東方生起,文殊師利菩薩生起,經歷南方,自我因素的參與,經歷思惟、分別、選擇、判斷,落實在一切法中形成妙觀察智,最終要在眼耳鼻舌身的生命體驗中呈現。這個過程,到北方的時候是什麼呢?就是普賢菩薩法界。

在我們佛教裡面談到佛光普照,佛光是從哪生起的?照到哪呢?就是以中央的這一塊,在《華嚴經》裡面,在十信位就是世尊於普光明殿坐蓮華藏師子之座。普光明殿在哪呢?就是中間這一塊,世尊坐普光明殿。蓮華藏師子座在哪呢?就是東南西北四個方向的所有法。佛光普照就是依賴於世尊坐普光明殿,坐蓮華藏師子座,以東方的文殊師利菩薩,從東方生起智慧力量,經過意地,就是經過自我因素的參與,生起思惟、分別、選擇、判斷,以這樣的智慧力,去照亮眼耳鼻舌身所在的一切法。

我們剛才談到眼耳鼻舌身的一切法,就是黑暗中的、無明中的一切法。它為什麼是黑暗的?因為眼耳鼻舌身本身並不瞭解這一切法背後的法則,管這個叫黑暗的。誰能瞭解諸法背後的法則呢?要以南方的力量,要有自我因素的參與,要有思惟、分別、選擇、判斷。通過這個,也就是通過自性智慧生起作用。

自性智慧,從本體上講,是世尊坐普光明殿。自性智慧的具體應用,就是文殊師利菩薩從東方來,生起具體應用。然後,生起思惟、分別、選擇、判斷。落實在哪呢?落實在眼耳鼻舌身的一切法中。落實的結果是什麼?佛光普照。它照亮的意思是指什麼?照亮的意思就是以智慧力,明瞭自性法則,明瞭自然法則,明瞭一切法生生不息、流轉不息的法則。這個就是佛光普照,照亮的意思就是明瞭一切法的法則。照亮的結果是什麼呢?就是自性智慧生起智慧的應用,經過自我因素的參與,回到眼耳鼻舌身的一切法。

照亮的結果是什麼呢?佛光普照從哪生起我們也知道了,照到哪去也知道了,照亮的結果不但要形成個體的知識、經驗和體驗,在一切法中能得解脫,並且還要能夠以種種演說的方式形成思想體系,可以推而廣之,以經典演說的方式利益大眾,這個就是無上正覺。這就是佛教中講的佛光普照,普照要有結果,要有形式,要生起生命體驗。

假如一個人沒有經過學習和訓練,意地的作用,就是自我因素的參與,意地的作用就是凡夫種性末那識生起的作用,他能生起娑婆世界一切法。在《地藏經》裡面,是怎麼說呢?說『南閻浮提眾生,東方有山,號曰鐵圍,其山黑邃,無日月光』,就是南瞻部洲。我們在凡夫種性的時候,南瞻部洲,在這點的眾生,凡夫種性的、末那識的這個作用,這點的眾生『東方有山,號曰鐵圍』。東方是什麼呢?大圓鏡智的所有法、自性智慧的所有法不能夠明瞭、不能見,管這個叫作『其山黑邃,無日月光』,根本看不到。

凡夫種性是以自我因素為核心,生起一切法,這是《地藏經》裡講的『南閻浮提眾生,東方有山,號曰鐵圍』。這一塊我們在聽到很多人解讀《地藏經》的時候就認為,在我們地球的東方有那麼一座山叫鐵圍山,這個不是。這個定語很重要,就是『南閻浮提眾生,東方有山,號曰鐵圍』。

在《地藏經》裡面同時也談到,『南閻浮提眾生,其性剛強,難調難伏』。什麼意思呢?就是以自我因素為核心生起一切法,自私自利、貪瞋痴慢這一些,其性剛強,難調難伏。就像過去人講的,『三軍可以奪其帥,而匹夫不能奪其志』。為什麼呢?南方的末那識,就是個體中的自我意識,他一旦打定主意,沒有人能修改,除非他自己修改。

而一旦自我因素的作用模式發生變化,經過學習和訓練,這個就是種性的改變,種性的改變就是思惟方式的改變。用佛教的語言來講,就是帶來『六種十八相』震動。我們到見性位,到十信位,是講什麼呢?就是講我們生命中的這一切法,自性是怎麼樣的屬性,它是怎麼生起作用的,東方文殊師利菩薩如何生起的,它是如何帶來生命體驗的,把這塊講清楚。讓我們本來是在南瞻部洲,具有南閻浮提凡夫種性的這些修行者,打開自性的大門,開啟自性智慧,能夠見證到自性原來是這樣的。這個時候,凡夫種性的自我因素,思惟模式改變,種性改變,帶來『六種十八相』震動。

這個時候,就是修行者經歷學習,開啟自性智慧,意地的作用就是什麼呢?就是平等性智。它的作用落實在一切法中,就是生起極樂世界、華藏世界的一切法。

善財童子靠什麼一路向南,生起行法實踐呢?他是靠不斷地叩問,如何發菩提心?如何生起行法實踐?怎樣才能得無上正覺?他是以這樣的問題,這種叩問,一路向南,最終到普賢菩薩法界,得無上正覺。我們在前面也強調過,問題就是智慧的種子,問題是行法實踐的力量。在華嚴行法中,非常看重問問題。這個我們從十信位的《如來名號品》、《菩薩問明品》都可以看出來,這一切都是以問題的形式生起的。

在十信位之前,我們常常聽說,在行法實踐裡面,不讓問問題,不讓用大腦思考,這種說到底並不是佛教行法。這些,要麼就是外道法、世間法,要麼就是別有用心的行法。佛教是可以問問題的,可以用大腦的,佛在經典中直接談到:『菩薩思惟,則得近於大般涅槃』,『名相言說,即菩提義』。從華嚴行法中來看,從十方諸佛的成就地來看,修行者必須要學會叩問,學會思惟、分別、選擇、判斷。那佛教的思惟、分別、選擇、判斷,和世間人的、凡夫種性的妄想、分別、執著,怎樣分開呢?就是要看是否得梵行清淨。

梵行清淨不是世間清淨。世間清淨是基於分別取捨帶來的清淨,它是基於止息諸法因緣、逃避諸法因緣、止息自我因素參與一切法,從這個當中獲得的清淨,這是世間清淨、躺平式的清淨。梵行清淨是基於自性本身的法則,是基於自性法則、基於自然法則的,它是基於尊重一切法如其所是的存在本身,在這個當中獲得的清淨。這兩種方式是不一樣的!什麼是如其所是?自性本身就是以這樣生起一切法,染淨、善惡、好壞、空有等等對立法,所有世間法皆是自性法,甚至於分別取捨也是自性本身的能力。我們需要用這種能力,而不受這種能力的束縛和影響,這個時候才是梵行清淨。

佛教是以智慧力破無明、降伏煩惱、降伏苦痛,最終破除煩惱、離苦得樂。它就是在苦痛與煩惱諸法當中,來破除煩惱、離苦得樂的。

在我們佛教當中有登地位這個說法。在共法別教、菩薩行法裡面,登地位是登上哪?就是登上心地。在華嚴行法來講,就是十信位、十住位,到這是登上心地。那我們從這個一四天下的這個模式裡面要看,佛教行法裡面講到登地位,分兩個。一個是登上心地,登上心地是指哪呢?華嚴行法中的十信位、十住位,叫登上心地。它是明瞭自我因素,明瞭自性本身有哪些屬性?自性本身、自我因素為什麼有對解脫與無上正覺的欲求?自性本身為什麼為我們獲得解脫與無上正覺作出保證?把這個道理弄清楚,體會到,這是登上心地。

在華嚴不共別教行法理論裡面,還有一個登地位,哪個登地位呢?就是華嚴不共別教行法裡面的十地位。這個登地位不是共法別教那個登地位!共法別教菩薩的登地位,在華嚴行法裡面就是十信位、十住位,登上心地。而華嚴行法裡面那個登地位,到十地位,是指哪呢?就是要依賴於登上心地之後,開啟自性智慧,生起行法實踐,再回到眼耳鼻舌身的一切法。

回到眼耳鼻舌身的一切法,叫登地位,這是和共法別教的登地位完全不一樣的。共法別教裡面的登地位,在華嚴行法裡面只到十信位、十住位,只到登上心地,也就是最多獲得思辨領域的解脫與無上正覺。什麼時候真正到如來地無上正覺、到不共別教菩薩的無上正覺呢?就是要能夠回到眼耳鼻舌身的一切法,也就是要以自性的無上正覺的光明,來照亮生命中一切黑暗中的眼耳鼻舌身一切法。就是明瞭世間一切法、眼耳鼻舌身的一切法就是世間法。登上心地、登地位,簡單來說,就是明瞭意地的一切法如何生起,如何開啟自性智慧,最終要將自性智慧落實在眼耳鼻舌身的一切法。

有人認為閻浮提就是地球,這個錯誤非常離譜,這是不懂佛教的密法言說造成的。世親菩薩在《俱舍論》裡面怎麼說呢?世親菩薩說:『南瞻部洲有金剛座,上窮地際,下據金輪,一切菩薩將登正覺,皆坐此座。』什麼意思?修行者要想成就無上正覺,在什麼地方成無上正覺?南瞻部洲有金剛座。所有修行者要成無上正覺,都要在這,在南瞻部洲成就無上正覺。那世尊在佛經當中怎麼說南閻浮提呢?世尊說在這個地方,『南閻浮提,十方諸佛舍利聚會於此。』聚會於此的『聚』是指所有的。所有的十方諸佛的舍利全在南閻浮提,沒有例外。成就無上正覺都是在這兒說法的。那世尊在經典當中也談到南閻浮提眾生,有哪些殊勝性呢?『勇猛強記,能造業行;勇猛強記,勤修梵行;勇猛強記,佛出其土。』這是世尊在經典當中反覆宣說的。

佛教是用東南西北來代表四智:東方是大圓鏡智,南方平等性智,西方妙觀察智,北方成所作智。這就是四智法,在佛經當中常常用東南西北來表示。

東方是大圓鏡智所在處,這是一切法的生起處。它為什麼用東方呢?因為早晨的太陽從東方升起,黑暗的世间開始變得明亮。修行者發菩提心就是從東方開始的。在《華嚴經·入法界品》當中,文殊師利菩薩從善住樓閣出,往詣人間,先到哪呢?先到福城東大塔廟,這是往昔諸佛成就無上正覺之處。所以這個東方很重要,文殊師利菩薩在這演說普照法界修多羅。那在《華嚴經》十信位裡面,就是文殊師利菩薩在普光明殿演說二百一十如來名號,意思是一樣的。普光明殿是從行法理論的角度去講的,《入法界品》是從行法實踐的角度去講的,都是講從東方升起。善財童子是從這發菩提心,一路向南。

我們注意他這個順序,要先從東方發菩提心,然後一路向南。如果沒到東方,不能一路向南。在《法華經》當中,有常啼菩薩,先是一路向東發菩提心。在《入法界品》裡面,我們能夠看到修行者什麼時候叫作發菩提心呢?這跟我們在十信位之前所體會的發菩提心完全不一樣。在十信位之前,我們就認為我發心就叫發菩提心,我發身心,我發大悲心,叫發菩提心。在華嚴行法理論裡面不是這樣。在《華嚴經》的行法理論裡面,得梵行清淨,才叫發菩提心。確切講,什麼時候得梵行清淨?就是到第七住位。在善財童子五十三參裡面,第七參,休舍優婆夷住在普莊嚴園。休舍優婆夷說見到我的人,叫作發菩提心。這是東方與南方。

所以在十信位的時候,為什麼文殊師利菩薩從東方而來,然後帶領九位首菩薩生起論議?他是按照這個佛教的密法言說的方式闡述的。我們剛才談到,在四智法當中,北方成所作智的一切法就是眼耳鼻舌身本能感知的一切法。在密法當中,也用四種顏色來代表四智法。四智法有很多種演說方式。剛才我們談到是按方位,東南西北,來說四智法。生命力量的四種表現方式,就是四智法。在密法中也用四種顏色來代表四智法。在《佛說阿彌陀經》裡面有:青色青光,黃色黃光,赤色赤光,白色白光;四種蓮華,四種顏色,四種光。這些是密法言說,代表的是生命中的一切法。東方就是青色,南方是黃色,西方是赤色,北方是白色。

剛才我們已經談到了,北方眼耳鼻舌身的一切法是黑暗中的一切法。在密法裡面,用白色來講。在密法當中,北方也用黑色,黑暗來代表這一切法。在密教的經典當中,有大黑天、黑面獠牙,這個是誰呢?這就是普賢菩薩。密教中的大黑天、黑面獠牙,就是普賢菩薩示現的。普賢菩薩行法最終要在眼耳鼻舌身的一切法中生起,他示現成什麼呢?示現成貪瞋痴慢、生死流轉,這一些就是大黑天。當我們在經典當中讀到白色、黑色的時候,要知道它代表什麼。

在顯教裡面常常說到就是白色,在密教裡面也談到用黑色。在佛經當中講到白色,也有很多處。比方說,佛教當中談到『白衣說法』。什麼是白衣說法?白衣說法指的就是基於眼耳鼻舌身的知識、經驗、體驗說法,它是以世間的因果福報作為佛法,而不是以自性智慧的角度來說法,這種就是白衣說法。就是依賴於眼耳鼻舌身的簡單的福報,以這個為核心,把這個當佛法,這樣就是白衣說法。很多人誤解這種說法,以為出家人說法就不是白衣說法,在家人說法就是白衣說法,不是這個意思!這是不懂佛教的密法言說造成的誤解。現在的很多出家人,作白衣說法的也很多,甚至於很多出家師講的就是外道法,他本身就是穿上袈裟、裨販如來的,這很多。而反過來講,很多在家的講法,反而不是白衣說法。那我們在讀到經典中這樣說法的時候要能辨別,並不是指穿上白衣服在說法,或者只是簡單的說出家師講的就不算白衣說法,在家講的就是白衣說法,不是這樣。

在佛教中怎麼談到末法時期的呢?是講出家人的袈裟褪色變白,佛經的文字自然消失,變成白紙。白衣說法盛行,就是末法時期,講的都是一個意思。這個出家人的袈裟褪色變白,佛經的文字自然消失,變成白紙,不是指身上穿著衣服自然會變白,不是這個意思。是講佛教、佛法的真實道理不再顯現,大家都在以世間法為佛法,在宣講這一個,這個就是末法時期的特徵。他是以相似法、世間法作為佛法,不知道什麼是自性智慧,也不知道怎麼樣開啟自性智慧,這個就是末法時期。末法時期很可能佛事非常興隆、非常興旺,佛事不斷,但是都是世間法。

這個就是一四天下。這一種在佛經的言說裡面,是非常核心的一種密法言說方式,我們需要把它說清楚。任何一法,小到一個念頭,大到色身的生死,都是圍繞著須彌山,圍繞中間這一塊,轉一圈,從東方到北方轉一圈,就是圍繞須彌山轉一圈。須彌山是什麼呢?我們生命中最大的須彌山,就是身心覺知的一切法,把它打一捆兒,就是圍繞自我因素生起的一切法,這是我們生命中最大的一座須彌山。小的須彌山有多少呢?有無量,我們起一個念頭就是一個須彌山,它就從生起一直到體驗,一瞬間完成了。就是圍繞須彌山轉一圈,這就是身心覺知的一切法,它最終要匯集到眼、耳、鼻、舌、身、意就是五陰、六入、十二處、十八界的一切法,就是自性本身,它能夠生起五陰、六入、十二處、十八界的一切法。

那這一切法我們就能看得清是什麼呢?這一切法皆是自性所生的。在《楞嚴經》裡面怎麼講呢?『云何五陰,本如來藏,妙真如性。』這是《楞嚴經》裡面的原話,講到底就是五陰一切法,皆是如來藏、妙真如性。在《楞嚴經》裡面還談到:『云何六入、十二處、十八界,本如來藏,妙真如性。』講的都是同樣道理。修行者到見性位,到華嚴行法的十信位、十住位,這一塊是要肯定理解的,要肯定體驗的。五蘊身、六入處一切法,皆是自性法。就好像世尊在經典中講的:『諸佛境界於何處求?是在眾生煩惱之中求,諸佛境界即是眾生境界。』

那在《阿彌陀經》裡面,世尊也談到:『當知我於娑婆國土五濁惡世,行此難事,得無上正覺,為諸眾生說此難信之法,是為甚難。』從這些說法裡面,我們就能夠體會到,佛教經典它本來要演說什麼,就和這個民間信仰、和外道信仰的這些東西就分開了。這些都是密法言說,我們把這一塊簡要地介紹一下,大家就能體會我們讀佛經的時候,讀到東南西北,讀到法數,應該怎麼體驗它。

在《涅槃經》當中,世尊入涅槃時候是怎麼樣的呢?世尊入涅槃的時候,背向東,腳向南,面向西,頭向北。這個不是歷史事件的記錄,這是一種密法言說。他表明什麼呢?表明他是背靠東方,可以生起一切法的,他是立足於南方,最終要在眼耳鼻舌身的一切法中、在世間一切法中、在一切生命體驗中,成就無上正覺。

我們修行者到十住位以後,在共法別教的行法理論裡面叫什麼呢?叫作『諸佛入於涅槃』。我們到見性位,得梵行清淨,這個時候就是我們自性本身的無上正覺生起。是依賴於東方文殊師利菩薩智慧,生起一切法的;依賴於自我因素的參與,生起思惟、分別、選擇、判斷;最終在世間一切法中、在眼耳鼻舌身的一切法中,成就解脫與無上正覺,我們自性佛、自性本身的無上正覺在世間彰顯。

修行者需要立足意地的一切法,立足於開啟自性智慧,以智慧力生起行法實踐,指向眼耳鼻舌身的一切法,這個是佛教行法的核心內涵。

十信位裡面,這六品經文裡面,最後兩品就是《淨行品》和《賢首品》。前面《菩薩問明品》我們已經說清楚了,是自性本身有生起一切法的能力。確切來講,就是自性本身對一切法有欲要了知的能力和欲求。這種能力和欲求在我們凡夫種性的時候,就是一念無明生起。一念無明生起的具體表現是什麼呢?就是問問題。而在菩薩行法裡面,這個問問題是怎麼樣的力量生起的呢?我們為什麼有問問題的能力呢?龍樹菩薩在十信位把它講清楚了。我們這個問問題的能力,就是自性本身的文殊師利菩薩。他是站在普光明殿,世尊成就無上正覺的那個位置上,與九位菩薩論議:從根本智、從根本無明,可以指向差別智、指向一念無明;同時一念無明、差別智,也有回到根本智、根本無明的欲求和能力。

一念無明與差別智回到根本無明、根本智的這個能力叫什麼呢?叫作『皈依』。在我們佛教裡談到皈依佛、皈依法、皈依僧,這個佛法僧就是我們生命本身、自性本身提供的能力。這個能力有三種表現方式,就是佛法僧。《菩薩問明品》就是講這一塊,一念無明怎麼生起的。而在十信位裡面,文殊師利菩薩與九位首菩薩論議,在《菩薩問明品》把它闡述清楚,我們明瞭這一塊,明暸根本無明與一念無明之間是如何交互作用的,這一塊就能夠將一念無明轉成差別智。

那我們進入華嚴行法的時候就要記得,根本智就是根本無明,差別智就是一念無明。我們知道它是怎麼運作的,就是根本智和差別智;我們不知道它是怎麼運作的,怎麼生起作用的,就是根本無明和一念無明。力量是同一個。

這是《菩薩問明品》裡面談到這一塊。從《菩薩問明品》生起具體的應用,怎麼具體呢?就是《淨行品》、《賢首品》。《淨行品》和《賢首品》這兩品是連在一起的,怎麼連在一起的呢?這兩品是由智首菩薩向文殊師利菩薩提問,從這發起的。還是從問題發起的,我們反覆強調,問題就是智慧的種子,問題就是力量,是行法實踐的力量。沒問題就沒智慧,沒問題沒有辦法生起行法實踐。

這是《淨行品》,智首菩薩向文殊師利菩薩提問。我們先看一看,智首菩薩,他是從什麼地方來的?他到底是怎麼回事?

智首菩薩是從下方玻瓈色世界,梵智佛所來的。智首的意思是什麼呢?智慧的第一個。在《入法界品》裡面談到什麼呢?文殊師利童子,就相當於文殊師利童子的那個力量、那個角色,這是智首菩薩。智慧的第一種表現,就是提出問題,向誰提問題呢?向文殊師利菩薩提問題。

文殊師利菩薩既在本體界,也在現象界。總體來講,他是代表根本智的,代表智慧總體的那個力量,從總體的那個力量能夠生起一切智慧,這就是文殊師利菩薩。

那麼智首菩薩,我們生起智慧運用的那個第一個力量,我要生起具體的行法實踐,那個力量就是智首菩薩。他向文殊師利菩薩提出問題,這是智慧應用中的第一位,就是智首菩薩,是從梵智佛所來的。梵這個字我們談到了,什麼是梵?一切法如其所是,就是梵。修行者得梵行清淨,見世間一切法,皆是大梵天,就是梵。梵智佛所是什麼意思呢?就是在一切法如其所是的存在下,智慧的第一個力量生起,向文殊師利菩薩提出問題。

文殊師利菩薩根據智首菩薩的提問演說《淨行品》,文殊師利菩薩演說《淨行品》之後,命令賢首菩薩演說《賢首品》。我們注意這個順序是什麼呢?文殊師利菩薩,因為智首菩薩的提問,生起《淨行品》。《淨行品》就是在思辨領域的、在梵行清淨領域的這個《淨行品》。文殊師利菩薩這個《淨行品》,是由智首菩薩的問提喚醒的。因為智首菩薩的問題,生起《淨行品》。他演說《淨行品》之後,文殊師利菩薩命令賢首菩薩演說《賢首品》。

什麼意思呢?也就是說《賢首品》是在文殊師利菩薩的《淨行品》基礎上生起的。賢首是什麼意思?賢首菩薩是從平等色世界觀察智佛所來的。賢首的意思就是普賢菩薩法界裡面那個第一位,第一個行法實踐生起的力量就是賢首。普賢行法中的第一位,第一個賢,就是賢首菩薩。在十信位裡面,智首菩薩,智慧的第一個力量,智首菩薩生起問題。文殊師利菩薩站在自性智慧生起應用的角度,演說《淨行品》。有了《淨行品》之後,普賢菩薩法界內第一個力量賢首菩薩,來演說《賢首品》。按這個順序講的。

智首菩薩的問題是什麼呢?智首菩薩的問題為什麼能夠生起文殊師利菩薩演說的《淨行品》和賢首菩薩演說的《賢首品》呢?這兩品為什麼是在十信位,它有什麼不同呢?這我們要看清楚,在十方菩薩雲集裡面,這個下方菩薩和上方菩薩,它有另外一種角色的意義,是什麼呢?就是從平面角度去看,中間毘盧遮那如來,周圍八個方向的、八個世界的,是平面的,這八個是依賴於四智法生起的。

它的核心是四智法,把四智法分成體、用兩個,就變成了八個。在密法裡面有什麼呢?有五方佛,有八葉九尊。五方佛、八葉九尊,說到底就是把中間這一塊作為一個自性本體,周圍的四智,這四種力量皆是無上正覺的力量,加在一起就是五方佛。五方佛如果以應用的形式表達是什麼呢?就是八葉九尊。就是中間是自性本身、本體、如如不動的那一塊,周圍的八個就是八葉九尊,這在密法裡面是有的。

下方和上方有什麼特殊的意義呢?他是把這八個合在一起,回到中間,在中間這一塊分出來的下方與上方。所以這個下方的智首菩薩與上方的賢首菩薩,和其他的這幾位菩薩是有差別的,是在細節上的差別。在密法裡面,還有一種說法就是壇城,壇城就是十方的,意思是一樣。看懂了這個從一法生起十法的方式,我們看密法裡面那些個,八葉九尊、五方佛、壇城,層層無盡,就清清楚楚了。

這是《淨行品》和《賢首品》,我們先把這三位菩薩弄清楚。智首菩薩提出問題,文殊師利菩薩回答一部分問題,然後命賢首菩薩回答另外一部分問題。哪些問題呢?我們看一下。

這是《淨行品》之初,『爾時,智首菩薩問文殊師利菩薩言:佛子!菩薩云何得無過失身、語、意業?云何得不害身、語、意業?』等等。這塊說了多少問題呢?說了二十個問題。前面十個是講身語意業的,後面十個裡面,每一個問題又分十個,這是二十個問題。身語意講的就是什麼呢?講的就是本體上的、自性本身的。這個後面這十個問題,每個問題裡面又有十個,就是一百個細節。加起來,二十個問題,一百一十個方面,後面這十個裡面有細節,每個問題裡面有十個。按這方式來講的。

智首菩薩的問題分成體和用兩部分。從本體的角度去講、從無上正覺角度去講,就是云何得無過失身語意業?云何得不害身語意業?這些是從總體的、身語意業角度去講的。後面這個是從差別智角度去講的,在差別智裡面,才會有每個問題裡面又分十個方面,每個方面裡面又可以有無量說法。這是智首菩薩的問題。智首菩薩的問題,它是指向具體的分別、選擇、判斷的能力,最終指向具體的行法實踐,是從先天的經驗指向後天的經驗和體驗,指向行法實踐的。

以前我們在解釋『菩薩』的時候談到過,菩薩兩個字就是菩提薩埵。菩提就是自性本身的那個根本的覺悟力量就是菩提。發菩提心的意思就是要依於根本智、依於自性本身的力量,生起行法實踐,這叫菩提。薩埵是什麼呢?薩埵是要和具體的知識、經驗、體驗結合叫薩埵。菩提有這個力量,自性本身、菩提、無上正覺的力量,它有指向一切知識、經驗、體驗的力量。把這兩合起來,叫作菩薩。那這個力量,跟體驗、隨緣不同會有很多種呈現,每一種呈現就是一尊菩薩示現。

在我們現在的語言來講是什麼呢?就是從先天的經驗,先天經驗指的就是根本智本身的、自性本身的那些屬性,那些屬性裡面有指向生命體驗的能力。這個生命體驗在什麼時候呈現出來呢?是在當下後天的眼耳鼻舌身一切法中呈現出來。這個就是從根本智、從自性本身這個力量,指向當下自我因素裡面的知識、經驗和體驗。這個就是從先天指向後天,從根本智、根本無明,指向差別智、一念無明。

不管怎麼說法,核心的意思我們要能理解。這個就是自性地的菩薩,這個菩薩怎麼生起作用的?是以問題的形式,也就是以根本無明生起一念無明的形式,從力量指向經驗和體驗。智首菩薩的問題就是這樣的。他問文殊師利菩薩這個過程,這個意義就是講:如何從自性本身的力量,指向後天的知識、經驗和體驗;在這個知識、經驗、體驗裡面,如何呈現出來如來地無上正覺;云何呈現出來無過失身語意業,還要呈現出來生處具足、種族具足、家具足等等。一百一十個問題,怎樣呈現出來。

我們現在的修行者也是一樣,當我們說我想通過行法實踐獲得解脫與無上正覺的時候,有這個想法就是行法實踐的開始。它就是指向解脫與無上正覺的,問題是我們怎樣讓這種力量不息滅?讓它能夠持續、穩定,最終呈現出解脫與無上正覺?這是智首菩薩問問題。

這些問題裡面,前面十個容易理解,都是指身語意業總體成就的,後面十個是從差別智角度去講的。其中有些問題是我們以往反覆說到的。像這一個,『云何得處非處智力,過未現在業報智力,根勝劣智力等等』,這是什麼呢?這是如來地的十種智、十種力。智首菩薩問文殊師利菩薩說,我們怎樣才能夠成就如來地的十種力?這是一個問題。後面談到,『云何常得天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、……、梵王之所守護、恭敬供養?』智首菩薩問文殊師利菩薩,我們怎樣得如來十力?我們怎樣得天王、龍王,一切世間王的守護和供養?這些是在行法實踐裡面,在住行向地四位行法裡面,把它講清楚。智首菩薩的問題是後面生起所有行法實踐最初的力量,這是智首菩薩。

文殊師利菩薩怎樣回答智首菩薩的問題呢?

【文殊師利菩薩告智首菩薩言:善哉!佛子!汝今為欲多所饒益,多所安穩,哀愍世間,利樂天人,問如是義。

佛子!若諸菩薩善用其心,則獲一切勝妙功德;於諸佛法心無所礙;住去來今諸佛之道;隨眾生住恒不捨離;如諸法相悉能通達;斷一切惡具足眾善;當如普賢色像第一;一切行願皆得具足;於一切法無不自在;而為眾生第二導師。】

這講了十個,這是文殊師利菩薩先肯定智首菩薩的問題。文殊師利菩薩先給一個總體的原則,什麼呢?文殊師利菩薩說,如果修行者能夠善用其心的話,你上面講的這一些個問題都能解決,就是這個意思。智首菩薩生起問題,這麼一大堆問題,文殊師利菩薩說首先要善用其心。從善用其心,才能夠把這些問題解決,通過行法實踐,則獲一切勝妙功德等等。那麼什麼叫作『菩薩善用其心』?什麼叫作『則獲一切勝妙功德,於諸佛法心無所礙』等等?文殊師利菩薩最終就是圍繞這兩塊來回答的。其中『菩薩善用心』,是文殊師利菩薩來解答的。『則獲一切勝妙功德』以後這部分,就是賢首菩薩解答的。

什麼意思呢?就是智首菩薩這個問題,二十個,前十個是得身語意業,從根本智的角度去講的,從無上正覺角度去講的;後面十個是從無上正覺生命體驗角度去講的,從差別智角度去講的。文殊師利菩薩先說菩薩善用心,然後讓賢首菩薩演說,基於善用心,生起一切勝妙功德。按這方式來回答智首菩薩的問題。

我們在這要說清楚什麼呢?智首菩薩的這些問題,是在《淨行品》、《賢首品》裡面,文殊菩薩與賢首菩薩演說的。這兩品,他要解決的是什麼?是不是我們平時讀《淨行品》的時候,認為說我能夠生起《淨行品》,文殊師利菩薩演說的行法,我能夠生起《淨行品》。不是那麼簡單!《淨行品》和《賢首品》是解決問題的基礎和核心。也就是說,《淨行品》和《賢首品》是自性本身為我們提供的,生起住行向地四位行法基礎與核心,它不是智首菩薩問的問題的答案本身。這我們要記清楚!

儘管智首菩薩是向文殊菩薩提問的,文殊菩薩看上去在《淨行品》也說了諸菩薩清淨行,賢首菩薩也說了三百六十幾首偈頌,看上去是回答智首菩薩的問題,但是這兩品是從什麼地方講的呢?是從自性本身有這樣的力量、能力和欲求的角度去講的。什麼意思呢?就是智首菩薩生起問題,由文殊師利菩薩演說,說明自性本身有主動嚮往一切淨行的能力。就好像我們談到的,我們有嚮往解脫與無上正覺的欲求和能力。那這個欲求跟能力是怎麼表現出來的呢?在華嚴經十信位裡面,他表達的是智首菩薩,我們智慧的第一個因素,他能生起問題,這就是一念無明的力量。我們直接來講,就是智首菩薩問問題、任何菩薩問問題,都是一念無明的力量。

但是為什麼我提問題就是一念無明,智首菩薩提問題他就叫智首菩薩呢?因為他問的問題不一樣。我們在凡夫種性的時候,問的問題都是基於眼耳鼻舌身本能欲求的滿足;而智首菩薩問的問題,是基於自性本身,有嚮往一切淨行的能力,有嚮往梵行清淨,有這個能力。他問的問題跟我問的就不一樣,所以他叫智首菩薩。

智首菩薩的問題,表明有在一切法中,依《菩薩問明品》生起分別、選擇、判斷的能力,有了知什麼是符合解脫與無上正覺的、清淨行法的能力,有精進一切法的能力。《淨行品》和《賢首品》,我們都要從能力的角度去解釋,不要從內容的角度去解釋。為什麼呢?進入到內容的時候,就是到住行向地四位行法。是有自我因素的參與,進入到具體某一法的時候,才講住行向地四位行法,才講確切的解脫與無上正覺。而十信位是在普光明殿演說的,普光明殿演說的這一塊,都要從能力的角度去講。

這個能力,我們在沒有到十信位,沒有到普光明殿之前,我們說到的能力是混沌一片的、是不清晰的、是沒次第的。而當我們到華嚴行法十信位,到普光明殿的時候,必須要清楚,它是有一種辦法是能將自性的力量丈量出來、劃分邊界,這些自性力量怎麼生起的?它為什麼能夠生起力量?我們為什麼能夠嚮往解脫與無上正覺?他是通過這樣的方式提出問題的,能提出這樣的問題,就是智首菩薩、文殊菩薩、賢首菩薩論議。就是要說明自性本身、我們自己,有主動嚮往一切清淨行法的能力,有嚮往梵行清淨,生起行法實踐的能力。

這個能力,在沒有到達具體的住行向地行法之前,是以什麼樣的方式表達呢?就是這個能力再往前一步,就是它有生起分別、選擇、判斷的能力,有擇善固執的能力。一定要加上能力,不講內容。儘管在這裡面,《淨行品》裡面,《賢首品》裡面要反覆宣講,說在某一種情況下我應該怎樣生起思惟、分別、選擇、判斷,但是這一塊總體來講,要從能力的角度去解釋。

在《淨行品》當中,文殊師利菩薩要演說一百四十一清淨行法,在這說明什麼呢?說明文殊師利菩薩,他代表根本智,他這個力量是有主動入一切法的能力。他能在遍一切處、一切法中生起,在一切生命體驗中生起。並且怎麼樣呢?他有判斷善惡、美醜,追求無限梵行清淨的能力。這是文殊師利菩薩。他從現實中的那種差別智的、零散的、表淺的一法,也就是從世間諸法、一一法,來突破染淨、對立法的邊界,來獲得梵行清淨。

文殊師利菩薩代表這種能力。有這種能力,我們才能說到住行向地四位行法的時候,是以梵行清淨的力量生起的。如果我們生命中,自性中沒有追求梵行清淨的能力,也不知道什麼叫梵行清淨,我們怎麼能在住行向地行法當中,證得梵行清淨呢?

這個就是《淨行品》這一塊,我們先把它主旨要說清楚。有了得梵行清淨的能力,有了思惟、分別、選擇、判斷的能力,在這之後,才是《賢首品》。《賢首品》是什麼呢?就是要用智首菩薩的問題,用文殊師利菩薩演說一百四十一清淨行法這個力量,也就是思惟、分別、選擇、判斷的這個力量,要把這個力量總合在一起。

總合在一起是什麼意思?用我們現在話講,就是要有構建思想體系的能力,而不是在零散的一一法中,作這種分別取捨。一一法中生起的分別取捨,是文殊師利菩薩《淨行品》可以獲得的。而《賢首品》的主旨、旨歸在哪呢?要把這些零散的、在一一法中能夠生起梵行清淨體驗的這個能力,總合在一起,形成思想體系。

《賢首品》就是普賢菩薩法界內第一個力量,說明什麼呢?說明普賢菩薩行法是從十信位《賢首品》開始的。《賢首品》是文殊師利菩薩以《淨行品》生起的。文殊師利菩薩的《淨行品》是智首菩薩的二十大問生起的。

今天的時間到了,我們就先講到這。下一次再給大家繼續來說《淨行品》和《賢首品》。

【十信位目錄】 【上一講】 【下一講】

《華嚴經十信位》 視頻下载

《華嚴經十信位》 音頻文檔下载