《佛說阿彌陀經大義》第四講

【提要】:解析「阿彌陀」名號的義涵,並結合《雜阿含經·赤馬天子經》與《瑜伽師地論》,說明四聖諦、三十七道品及「如實知有、如實知無」的空性行法,是淨土成就的根本依據。 【關鍵字】:佛教理論的演說模式、別教登地即圓教初住、阿彌陀名號、諸法空、法界常住

2020-5-31上一節課講了《佛說阿彌陀經》正宗分部分的『爾時,佛告長老舍利弗,從是西方,過十萬億佛土,有世界名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀,今現在說法。』

在大乘經典中,這樣的文字是很常見的,在上座部經典裡也有很多。看上去是顯說,實際上是密法言說。當我們讀到這句經文時,應該思考:佛陀想要告訴我們什麼?以這種方式言說背後實際的意義是什麼?提出這樣的問題,才有可能引導我們深入到經文裡,具體考量經文背後實際的意義。

這句經文通過佛陀對舍利弗的講法,來闡明從舍利弗到西方極樂世界之間種性上的差別。舍利弗的行法是我們比較熟悉的聲聞眾行法,也是容易實踐的部分。但是種性的距離應該如何跨越、如何到達過十萬億佛土的西方極樂世界,關鍵在於如何解讀『從是西方,過十萬億佛土』。

『佛告長老舍利弗』這句話裡有三個因素:第一是佛陀,第二是舍利弗,第三是告這個動詞。『佛告長者舍利弗』代表從我們的自性覺悟生起與現前的行法之間,如何建立起西方極樂世界。

佛陀講『有世界名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀』,強調極樂世界是在有法中成就的。極樂世界是有的,是以西方過十萬億佛土的成就模式建立的,是在我們生命當中能夠體驗的。

宗教經典與世間的知識不一樣,宗教經典可以深入到生命當中,可以實踐,因此經文裡一定有認知模式和實踐模式。當這種模式建立起來之後,我們就到達『有世界名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀』。

『今現在說法』是在報身世間完成的。假如以化身世間的修法模式來學習這句經文,只能靠妄想相來言說:在宇宙的某處有一尊佛在說法,但是我們現在聽不到,這是從事相上來講的。然而大乘經典是報身成就的,只要建立『西方過十萬億佛土』這樣的種性模式和行法模式,我們身心覺知的一切法就是『今現在說法』。

經典裡的『說』有四種含義:第一是文字言說,閱讀並理解經典的文字;第二是聽聞言說,聽聞善知識講法;第三是內在生起的覺知,覺知是言說;第四是見一切法證量,當真正見到一切法證量的時候,一切法即是言說。

這部經典的原名是《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》,鳩摩羅什大師重新命名為《佛說阿彌陀經》,體現了這部經典裡言說的實際意義。讀經典的時候,我們往往認為這是聽聞或者文字言說,很少體會到是我們內在的佛陀生起的言說,要從內在覺知的行法中生起一念覺知力,建立起對一切法的正知見、正思惟,這是最關鍵的。內在生起的覺知力是在報身世間不共法成就的,《法華經》講到:佛陀出現於世間,以開示悟入佛之知見,『開』、『示』、『悟』、『入』這四種都是在言說佛陀覺知的一切法。

『其土有佛,號阿彌陀,今現在說法』,一切眾生皆有覺知性,每一位眾生的國土是其五蘊身、六入處所具備的一切法,因此國土上的一切法都是在顯相言說。

『阿彌陀』的名號中,『阿』是一個因素,『彌陀』是一個因素。把『阿』、『彌陀』按照性相、理事、因果、空有、根本智與差別智來解讀都沒有問題。

我們在學習《華嚴經》時介紹過法數的解讀,法數分爲『核心數』和『微細數』。『核心數』代表根本智生起的模式,『微細數』代表依照當前種性生起的模式,深入到無量微細的顯相,無量微細的行法。這種定義方法和『阿彌陀』是一樣的。

若從經典理論的角度看『阿彌陀』,也契合非常多的言說。比如《金剛經》中佛陀講到『應無所住,而生其心』,『阿』代表『應無所住』,代表空法;『彌陀』代表『而生其心』,生無量心,入一切法,代表有法。同樣,『毘盧遮那』中的『毘盧』是光明,『遮那』是遍照。再比如『菩薩』,全稱是『菩提薩埵』,『菩提』是眾生的根本覺性;『薩埵』是依照菩提的根本覺性,生起世間一切有法的顯相。然後根據一切有法的類別不同,可以把菩薩分為文殊菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等等。

當進入到有法世間的時候,有無量法顯相。把所有的空有一切法總和在一起,就是『阿彌陀』。『阿彌陀』具體的落實是在每一位眾生的五蘊身、六入處的一切法中。

如果從苦、集、滅、道四聖諦的角度來看,五蘊身一切法是苦諦的一切法。六入、十二處、十八界一切法是集諦的一切法。如何在行法上進入滅和道的成就?依然是不離苦諦與集諦一切法。

學習淨土宗,念阿彌陀佛名號,應該明白其背後的實際意義:在身心覺知的一切法中,以正知見、正思惟、三十七道品、十善業道的行法模式,建立阿彌陀佛極樂世界,這就是阿彌陀無量法、國土的所在處與顯相處。

那麼,在佛陀的教法裡,特別是在上座部經典裡,有沒有相應的言說?在佛教界,把上座部經典稱為原始佛教或根本佛教,是佛陀的根本理論;把大乘經典稱為應用佛教。

上座部經典《雜阿含經》是漢地四部阿含經中最核心的一部,一共五十卷,一千三百多部經典,每一部經都很短。其中將近一千部經都是在『舍衛國祇樹給孤獨園』說的,這就形成一種經典的特徵,當後代的行者只要提到『舍衛國祇樹給孤獨園』,它所代表的意義就能夠凸顯出來。

我們談到經典解讀的時候,經常提到大乘經典的密法言說。密法言說是依照佛陀時代的經典模式,在經典集結過程中逐漸形成的。即在後面的方等經、般若經、法華涅槃、華嚴、密教經典的集結過程中,逐漸形成的一種密法言說模式,這個模式最終指歸是指向佛陀時代的言說的。

以《雜阿含經》卷四十九的《赤馬天子經》爲例,來看一看大乘經典的理論言說,在上座部經典即根本佛教的理論中是如何言說的。經文是這樣:

【如是我聞:一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時,有赤馬天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。

時,彼赤馬天子白佛言:「世尊!頗有能行過世界邊,至不生、不老、不死處不?」

佛告赤馬:「無有能過世界邊,至不生、不老、不死處者。」

赤馬天子白佛言:「奇哉!世尊!善說斯義。如世尊說言:『無過世界邊,至不生、不老、不死處者。』所以者何?世尊!我自憶宿命,名曰赤馬,作外道仙人,得神通,離諸愛欲。我時,作是念:『我有如是捷疾神足,如健士夫,以利箭橫射過多羅樹影之頃,能登一須彌,至一須彌,足躡東海,超至西海。』我時,作是念:『我今成就如是捷疾神力,今日寧可求世界邊。』作是念已,即便發行,唯除食息便利,減節睡眠,常行百歲,於彼命終,竟不能得過世界邊,至不生、不老、不死之處。」

佛告赤馬:「我今但以一尋之身,說於世界、世界集、世界滅、世界滅道跡。赤馬天子!何等為世間?謂五受陰。何等為五?色受陰、受受陰、想受陰、行受陰、識受陰,是名世間。何等為色集?謂當來有愛,貪、喜俱,彼彼染著,是名世間集。云何為世間滅?若彼當來有愛,貪、喜俱,彼彼染著無餘斷、捨、離、盡、無欲、滅、息、沒,是名世間滅。何等為世間滅道跡?謂八聖道,正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定,是名世間滅道跡。

「赤馬!了知世間,斷世間;了知世間集,斷世間集;了知世間滅,證世間滅;了知世間滅道跡,修彼滅道跡。赤馬!若比丘於世間苦若知、若斷,世間集若知、若斷,世間滅若知、若證,世間滅道跡若知、若修。赤馬!是名得世界邊,度世間愛。」

爾時,世尊重說偈言:「未曾遠遊行,而得世界邊,無得世界邊,終不盡苦邊。以是故牟尼,能知世界邊,善解世界邊,諸梵行已立。於彼世界邊,平等覺知者,是名賢聖行,度世間彼岸。」

是時,赤馬天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。】

《赤馬天子經》經首『如是我聞。一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園』,與《佛說阿彌陀經》經首的言說處所是一致的。

經文接著講『時,彼赤馬天子白佛言:世尊!頗有能行過世界邊,至不生、不老、不死處不?佛告赤馬:無有能過世界邊,至不生、不老、不死處者!』赤馬天子問佛陀:有沒有一個地方能夠超越我們現在的世界,到達不生、不老、不死處?佛陀直接回答:沒有一個地方能夠超越我們現在這個世界的邊際而到達不生、不老、不死處。這是從化身世間的角度講的。

『赤馬天子白佛言:奇哉!世尊!善說斯義。如世尊說言,無過世界邊,至不生、不老、不死處者。所以者何?世尊!我自憶宿命,名曰赤馬,作外道仙人,得神通,離諸愛欲。我時作是念:我有如是捷疾神足如健士夫,以利箭橫射過多羅樹影之頃,能登一須彌,至一須彌,足躡東海,超至西海。我時作是念:我今成就如是捷疾神力,今日寧可求世界邊。作是念已,即便發行,唯除食息便利,減節睡眠,常行百歲,於彼命終,竟不能得過世界邊,至不生、不老、不死之處。』

赤馬天子對佛說:您講的是對的。我過去做天子的時候,是外道仙人,得神通,在弓箭射出穿過一棵樹的樹影的瞬間,我能夠從一座須彌山到另外一座須彌山;我憑借這樣的神足通,即便發行,開始從一座須彌山到另外一座須彌山,常行百歲,直到命終,竟不能得過世界邊,還是沒有到不生不老不死之處。這裡講的都是在化身世間。

『佛告赤馬:我今但以一尋之身,說於世界、世界集、世界滅、世界滅道跡。』佛陀對赤馬天子講:我們就以現在的身,來說苦集滅道。

然後佛陀告訴他:『何等為世間?謂五受陰。何等為五?色受陰、受受陰、想受陰、行受陰、識受陰,是名世間。』用現代的語言來講,眾生覺知的五蘊身一切法就是世間。

佛陀繼續講:『何等為色集?謂當來有愛,貪、喜俱,彼彼染著,是名世間集。云何為世間滅?若彼當來有愛,貪、喜俱,彼彼染著無餘斷、捨、離、盡、無欲、滅、息、沒,是名世間滅。』這是佛陀通過五蘊來解釋苦、集、滅、道四聖諦。

『何等為世間滅道跡?謂八聖道,正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定,是名世間滅道跡。』滅道跡即苦、集、滅、道四聖諦裡道這一法。這句經文講:四聖諦裡的道就是『八聖道』;拓展開來,就是七覺支、八聖道、三十七道品。

這裡的八聖道與大乘經典有一些不同。在大乘經典中,『正志』翻譯為『正思惟』,『正方便』翻譯為『正精進』。對比不同經典裡的八聖道,從正見、正思惟到正念、正定,其原本的意義也能凸顯出來。

佛陀繼續說:『赤馬!了知世間,斷世間;了知世間集,斷世間集;了知世間滅,證世間滅;了知世間滅道跡,修彼滅道跡。若比丘於世間苦,若知、若斷;世間集若知、若斷;世間滅若知、若證;世間滅道跡,若知、若修。赤馬!是名得世界邊,度世間愛。』

這段經文告訴我們:對於四聖諦裡的苦、集、滅、道,第一是能知,第二是能斷。能知是指正知見、正思惟的建立,即如實知;能斷是指行法的建立,即如實行法。當對五蘊身一切法以四聖諦、三十七道品等佛陀言說的行法模式能知、能行的時候,就稱為『得世界邊,度世間愛。』

我們通過赤馬天子所問的問題,就能明瞭這部經的核心。赤馬天子問世尊:這個世界有沒有一個地方是不生不老不死的?佛說沒有這樣的地方。但是,如果於五蘊身一切法中能知、能斷,以四聖諦的行法模式,就能夠到達世界邊,度世間愛。

《赤馬天子經》是以四聖諦為核心來言說的。打開《阿含經》裡的每一部經典,會發現佛陀以同樣的模式闡述七覺支、八正道、三十七道品。由此可以體會到佛陀在舍衛國祇樹給孤獨園講經的核心意義,即是在五蘊身、六入處的一切法中,以四聖諦、三十七道品的成就模式,能夠過世間邊,至不生不老不死處。用上座部佛教的語言就是得阿羅漢解脫,能夠『梵行已立,所作已辦,不受後有,如實知之』。

在這部經的最後,佛陀說了一首偈頌:『未曾遠遊行,而得世界邊。無得世界邊,終不盡苦邊。以是故牟尼,能知世界邊。善解世界邊,諸梵行已立。於彼世界邊,平等覺知者。是名賢聖行,度世間彼岸。』在這部經裡,佛陀告訴我們什麼是世間,什麼是超越世間,超越世間之後如何行法。

瞭解了這些解讀後,再回到《佛說阿彌陀經》,『從是西方,過十萬億佛土,有世界名曰極樂。』經文中的『是』指我們現在的世間,亦即凡夫種性下的五蘊身、六入處一切生死法。通過『過西方十萬億佛土』的行法模式,能夠到達的世界叫極樂世界,阿彌陀佛在此說法。

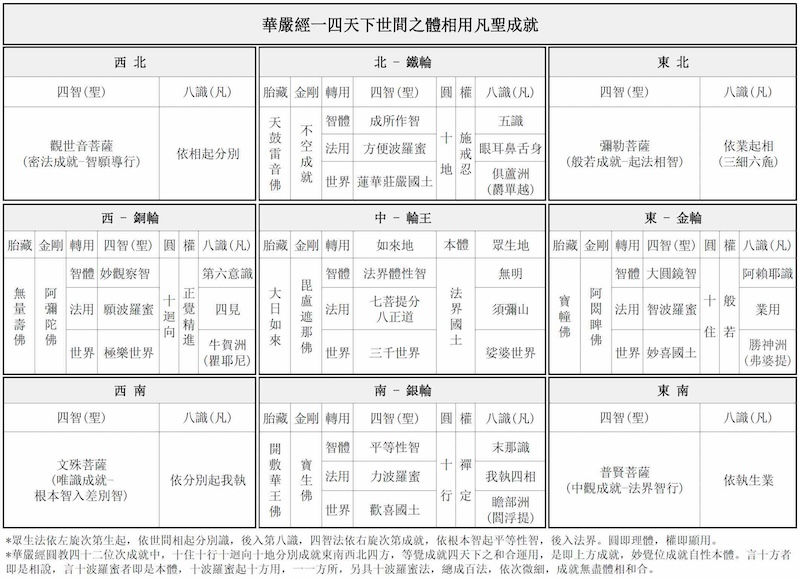

再看『西方』這個概念。大乘經典中,西方是妙觀察智的成就。上座部經典中『四方四智』的說法是很少見的,在後來大乘經典集結增廣的過程中,這樣的密法言說才逐漸系統化和規範化。通過《華嚴經一四天下世間之體相用凡聖成就》這張圖,就能感受到西方的成就模式。

這張圖在《覺悟華嚴經·綱要》的第六頁,把密宗理論的金剛界曼陀羅、胎藏界曼陀羅,以及顯教四智十方的言說總合在了一起。圖中有東南西北和四隅,沒有上下的法界和體性,是八葉九尊的模式。中間是本體的部分,本體部分可以從金剛界的角度來看,也可以從胎藏界的角度來看。這張圖是和經典理論相應的,《佛說阿彌陀經》把它簡化了。

對於凡夫種性而言,當把四方的一切法合在一起的時候,就是一切法輪圍山所在處,也稱鐵圍山,或者須彌山;從成就者的角度來講,以四智的形式生起的清淨世間一切法,在經典裡稱為『薩婆若海』。

站在佛陀的角度,生命中的一切法,都是按照四智的形式言說的。三界二十八天是佛陀時代演說生命中一切法的模式,須彌山頂上有四個空居天,須彌山以下也是四層:須彌山頂、四王天、四大部洲和鹹水海,然後色界天有四禪天、四空天、五不還天,都是按照四智模式言說的。佛陀所居住的世間就是四智法清淨世間;但是站在凡夫種性的角度來看,三界二十八天都是不清淨的。

須彌山以下是四大部洲,四大部洲的周圍是七金山和鹹水海。站在凡夫種性的角度而言,法界中的一切法是生死輪回的一切法,所以是鹹水海。進入華嚴行法的時候,在《世界成就品》和《華藏世界品》中,就是香水海和香水河了。為什麼是香水海和香水河?因為對於華嚴種性的行者而言,生命中的一切法皆是智慧法種子,皆是莊嚴相;這就把凡夫種性裡須彌山以下的一切法,從鹹水海轉變成了成就地一切法的清淨相、莊嚴相。

將佛教理論理解清楚後,在經典中看到一個名相,我們就能確切地知道是在哪個種性上言說的。

上面這張圖的中間是生命的本體,本體可以從三個角度來言說:第一從法身的角度來看,是毘盧遮那佛;第二從報身的角度來看,是法界體性智;第三從化身的角度來看,是須彌山。

生命本體生起言說的時候,在《華嚴經》之前是以四智法的形式來言說,進入到《華嚴經》則是以十法的形式來言說。十法是將四智法分做四體、四用,然後分別總括在一起形成了體和相,加在一起就是十法,它的核心不離四智法。

對於生命這一法,怎樣言說它所顯相的一切法?站在成就地的角度,是以四智的形式來言說。東方是阿閦鞞佛、大圓鏡智、阿賴耶識,對應生命中種性的部分,這三個名相也是從三個角度來言說的,可以理解為體、相、用,或者法身、報身、化身,只要能體會它們實際的意義,哪種形式都是可以的。

西方是阿彌陀佛、妙觀察智、第六識。理解了上面這張圖,就能明瞭阿彌陀如來極樂世界的核心成就所在。『從是西方,過十萬億佛土,有世界名曰極樂。』是指在我們當前的生命中,以妙觀察智,以正知見、正思惟行法成就的報身世間,所居的國土就是阿彌陀如來的極樂世界。

為什麼叫極樂世界?在經典中,極樂世界也譯作安養國。雖然上座部經典中並沒有明確提出這樣的名相,但是它的成就意義是很清楚的。在上座部經典,特別是《雜阿含經》中,佛反覆宣說:對於行者而言,當進入到解脫成就、進入到一切法如實知的時候,會生起內在的喜悅。這種依於一切法正知見,在五蘊身一切法中具體落實四聖諦、三十七道品行法,達到生命解脫,生起內在的喜悅,與大乘經典中的極樂世界是對應的。

佛經上講到的十方世界,包括極樂世界、華藏世界、藥師佛琉璃世界,都是在有法世間成就的。在佛教整體理論中,有法世間的成就是在佛陀理論的後期建立的,也就是空法成就之後,才進入到有法成就。

《解深密經》把佛陀的演說分成三個階段,即三時說法:第一時講在世間得解脫;第二時講般若成就,進入空法世間;第三時講究竟法世間成就,是在一切有法世間建立莊嚴法界。

對於現在的行者來說,一定要明瞭以下問題:我們的修法是在哪個階段?我們的國土是建立在哪種行法之上的?根據《華嚴經》的理論,在四智行法中,從十住位到十地位之間是怎樣建立的?什麼叫住法?什麼叫地法?這些都需要對佛教中非常微細的言說有準確的理解。

在大乘經典中,『住法』是指勝解的部分,『地法』是指能夠自所造的、自身五蘊身能夠顯相的部分。我們要把『住法』與『地法』區分開,否則容易混淆。由於最早在方等、般若時期,沒有按照四智法區分『住法』與『地法』,所以才會講『別教登地是圓教初住』。現在以華嚴理論來衡量,別教中的『登地』是指『登上心地』,即開始生起內在覺知模式的行法。

有同學提出問題:別教行法與圓教行法之間具體的差別是什么?共法別教與不共法別教之間有什麼差別?

『別教登地就是圓教初住』,確切來講,在這句話中,別教是指共法別教,圓教是指華嚴理論中的不共法別教。當說到別教的時候,一般情況是指不共法世間成就的。但說到共法別教的時候,是指依靠共法世間的因緣,生起次第行法,生起內在的證量、證入,必須要依照共法世間的因素來成就。簡而言之,共法別教是要依靠外在的諸佛菩薩幫忙、加持,才能使我們成就。

不共法別教,是指諸佛如來的加持是源於我們自己內在覺知模式的行法建立,以行者自己的覺知力作為第一因素。站在華嚴理論的立場來看,生起一念即是見佛,生起念念皆是見佛,即是進入到阿彌陀如來的淨土世間,因此不共法世間的阿彌陀佛不是外在的,是內在生起的。

對於共法世間,在《赤馬天子經》中,佛陀告訴我們:五蘊身一切法即是世間。共法別教強調通過五蘊身的覺知模式,成就到諸佛國土。比如,眼見到阿彌陀佛,或者耳聞阿彌陀佛的聲音,是依靠眼、耳、鼻、舌、身所在的五蘊世間,即共法世間建立的。

在六根範疇的眼、耳、鼻、舌、身、意中,意這一法是不共世間的。每個人的意法只有自己知道,別人無法得知,只有通過語言文字、通過眼、耳、鼻、舌、身的行為來傳遞。不共法別教是建立在六根的意法上的,從不共法世間直接生起的。這是對共法別教和不共法別教的一種簡單解釋。

要想真正成就無上正覺,第一步要進入到不共法世間的成就。如果不能在意地成就無上正覺,共法世間的眼、耳、鼻、舌、身所知一切法皆是生滅法。

再從空法的角度來看,關於共法別教與不共法別教修行方式,哪種更能讓我們到達無上正覺。《瑜伽師地論》裡,彌勒菩薩所講的空法,簡單來說就是:有法者,應知其為有法;非有法者,應知其為非有法,這就是空性。這與別教、權教、聲聞乘所說的空法是不同的,甚至與十住位進入般若成就最初階段的講法也不一樣。所以,在不同的行法次第,諸法呈現模式和顯相是不同的。

佛陀的經典也叫契經。《瑜伽師地論》有相當一部分的文字是解釋經典的,亦即解釋如何解讀佛所說法。比如在《瑜伽師地論》第九十卷《攝事分》中的『契經事處擇攝』,就有一部分是解讀佛陀所說的經典。

《瑜伽師地論》把從凡夫地到如來地的一切行法分作十七地,其中第九十卷講述菩薩行法的部分,相當於華嚴行法迴向位的金剛種性成就地。在這裡全面闡述了:觀察一切法的時候,認知什麼叫有法,什麼叫空法,什麼叫空性,世尊是依照怎樣的行法得無上正覺。

我們摘錄其中的重要部分:

【復次,當知略有二種空住。一者、尊勝空住,二者、引彼空住。諸阿羅漢觀無我住,如是名為尊勝空住。由阿羅漢法爾尊勝,觀無我住,於諸住中最為尊勝。如是或尊勝所住,或即住尊勝,由此因緣,是故說名尊勝空住。

復次,正見圓滿已見諦跡諸聖弟子,皆能如實越彼邪空,亦能如實入正不空,以世間道及出世道修習空性。其義云何?謂於此處彼非有故,正觀為空。若於此處所餘有故,如實知有。

譬如客舍,於一時間無諸人物,說名為空。於一時間有諸人物,說名不空。或即此舍,由無一類,說名為空。謂無材木,或無覆苫,或無門戶,或無關鍵,或隨一分無所有故。然非此舍即舍體空。如是自體所依止身,亦名受趣、亦名想趣、亦名思趣。然此自體所依止身,於一時間,由無一類或受、或想、或復思等,一切煩惱、隨煩惱等,說名為空。於一時間,由有一類,說名不空。或即自體所依止身,於一時間,由無一類或眼、或耳、或鼻、或舌、或身一分、或意一分,說名為空。然非自體所依止身,即自身體一切皆空。當知此中總略義者,若觀諸法所有自性畢竟皆空,是名於空顛倒趣入,亦名違越佛所善說法毘奈耶。若觀諸法由自相故,一類是有,一類非有,此有非有畢竟遠離。又觀有性,於一時間一分遠離,於一時間一分不離,如是名為於彼空性無有顛倒如實趣入。

⋯⋯

當知世尊於昔修習菩薩行位,多修空住,故能速證阿耨多羅三藐三菩提,非如思惟無常、苦住。是故今者證得上妙菩提住已,由昔串習隨轉力故,多依空住。】

這裡說的阿羅漢,不是概念化的聲聞種性的小果,而是以阿羅漢的模式成就之後的成就者,最起碼要理解為大阿羅漢。

大阿羅漢與小阿羅漢如何區分?簡單來講,以身法成就的,或者以共法行法成就的是小法;心所成就的是大法,心所成就之後,進入阿羅漢種性,是大阿羅漢。在《華嚴經》中也能看到大小的區別,八十卷《華嚴經》的《如來隨好光明功德品》,在六十卷華嚴中被稱作《佛小相光明功德品》,這一品是講如來地法身世間的,特別是講述境界相顯相的部分,稱為小相;心法智慧的部分叫大相。

這段經文裡的『尊勝空住』是指空法本體的部分,而且是『阿羅漢觀無我住』,講的是大阿羅漢成就之後再來看空住的問題。『尊勝空住』與『引彼空住』,簡單理解就是:前者是從本體上講的,講生命本體的這種空住;後者是從事相上講的,講如何成就到『尊勝空住』。如同《金剛經》裡的『應無所住,而生其心』,『應無所住』是進入到空性的部分,『而生其心』是進入到一切有法的部分。『阿彌陀』這個名相,也是同樣的義趣。

講到具體的行法:『引彼空住者,謂如有一,若行、若住如實了知煩惱有無;知有煩惱,便修斷行,知無煩惱,便生歡喜;生歡喜故,乃至令心證三摩地;由心證得三摩地故,如實觀察諸法無我,晝夜隨學,曾無懈廢。如是名為引彼空住。』這裡很重要的是『知有煩惱』和『知無煩惱』,代表如實知的部分。

當講如來地本身、講眾生本體的時候,這部分經文很容易被誤解成聲聞乘。例如『知有煩惱,便修斷行』,這是不是只有聲聞乘才有?不是的。當一切法生起的時候,眾生的理念與生命本體自然就會有對一切法的分別取著,這是自性地本有的。在《楞嚴經》和上座部經典裡,佛陀曾反覆宣說這種理念,但是不容易理解,我們先直接把結論告訴大家,再慢慢地從前面引用的這些經典中提取出來。也就是說,在我們的生命本體當中,依如來地自性來講,生起染著法是生命本體本來就有的一個功能。

那麼,如何從這一切染著法中、從生死法中出離?佛陀告訴我們:以如實知、以智慧成就,來出離一切法的束縛、出離生死法界。這與《雜阿含經》裡針對赤馬天子的問題,佛陀給出的解答是一致的,其核心是:以如實知一切法而獲得解脫。因此『如實了知煩惱有無』是關鍵所在。

繼續看《瑜伽師地論》:『當知此中,於內煩惱,如實了知。有知為有,無知為無,是名空性。』一切法生起,有,知道是有,沒有,知道是沒有。當我們能夠如實知一切法的時候,即是證得空性。

經文接著講『複次,正見圓滿已見諦跡諸聖弟子,』這句話對應前面講到的阿羅漢成就,在華嚴別教行法裡是十迴向位的金剛種性。而在圓教行法裡,等覺位以後的行者在世間顯相才叫阿羅漢。

在不同的理論裡,一定要分清楚所說的阿羅漢是共法別教的、不共法別教的,還是圓教的。並且還要分清楚,在別教裡是十住位的、十行位的、十迴向位的,還是十地位的阿羅漢。每一個種性、每一位行法,都有阿羅漢成就。

『複次,正見圓滿已見諦跡諸聖弟子,皆能如實越彼邪空,亦能如實入正不空,以世間道及出世道修習空性。其義雲何?謂於此處彼非有故,正觀為空。若於此處所餘有故,如實知有。』同樣在强調:有法要如實知有法;無有法要如實知無有法。

以下舉例:『譬如客舍,於一時間無諸人物,說名為空。於一時間有諸人物,說名不空。』這是以房間做比喻,如果沒有人就說這房間是空,如果有人就說這房間不空;以房間裡有沒有人作為標準判斷空有。

『或即此舍,由無一類,說名為空。謂無材木,或無覆苫,或無門戶,或無關鍵,或隨一分無所有故。然非此舍即舍體空。』再進一步以這個房間的某一部分作為標準來判斷空有,是否有材木,是否有門窗。比如沒有門,門這一法叫空;有門,門這一法就不空。

『然非此舍即舍體空』,『非』是動詞,『非此舍即舍體空』是指不受『舍』的影響,『舍』的存在本身就是其自體空。我們看到的一切法的事相本身就是諸法實相。

這是以房舍為例來説明什麼叫空,什麼叫不空。如實見有、如實見空,是金剛種性行者的空性成就。但是聲聞乘對此不容易理解,因為聲聞乘看到的是諸法體性畢竟空。

看下面這一段經文,『如是自體所依止身,亦名受趣、亦名想趣、亦名思趣。然此自體所依止身,於一時間,由無一類或受、或想、或復思等,一切煩惱,隨煩惱等,說名為空。於一時間,由有一類,說明不空。』

這裡是從眾生自身受、想、行、識的角度說,在某一個時刻,我們自己的受、想、行、識沒有生起,稱為空。反之,當受、想、行、識生起的時候,我們如實知其生起,稱為不空。

經文講『或即自體所依止身,於一時間,由無一類或眼、或耳、或鼻、或舌、或身一分、或意一分,說名為空。然非自體所依止身,即自身體一切皆空。』這是換另外一個標準和角度來解釋什麼叫空、什麼叫不空。如果眼、耳、鼻、舌、身中的某一個器官沒有了,比如眼睛沒有了,則眼睛這一法名為空;用現在的話講,即如實知一切法,有就是有,沒有就是沒有。

『然非自體所依止身,即自身體一切皆空』,『非』是動詞,『非自體所依止身』是指不受『身』的影響,『身』的存在本身就是其自體空。這裡說的『空』,與前面所說的『然非此舍即舍體空』意義是一樣的。

後面是總結:『當知此中總略義者,若觀諸法所有自性畢竟皆空,是名於空顛倒趣入,亦名違越佛所善說法毘奈耶。』彌勒菩薩告訴我們:假如觀諸法所有自性畢竟皆空,這叫作『顛倒趣入』,是和佛所說法相違背的。

最常聽到的關於諸法空的兩種解釋都是佛陀反對的。

第一種是『以入三昧力故令諸法空』。比如有煩惱生起,行者以入三昧來到達無所住,不取著。這在聲聞行法裡是沒有錯的,大家不要有誤解,認為我們在否定這種行法。在不同的行法次第,在共法別教、聲聞乘的行法中,『入三昧令法空』是沒有錯的。然而在大乘菩薩行法,當進入到內在覺知模式行法,到達不共世間成就的時候,佛告訴大乘菩薩,世間法生起,行者不能夠『以入三昧力故令諸法空』。

第二種是『以壞諸法因緣故令諸法空』。以一張桌子爲例,有人認為這張桌子一百年前沒有,一百年之後會壞滅,於是現在這張桌子是假的、虛幻相,因此桌子是體性空。還有人認為把桌子磨成粉末,每一粒粉末最終都是進入空法的,因此整張桌子合在一起也是空的;把桌子磨成粉末,即是破壞桌子的因緣。

以上這兩種解釋是我們平時最常聽聞的,但都是佛陀反對的。

那麼,現在有一個問題,既然這張桌子在我面前,它怎樣才是空?彌勒菩薩告訴我們:桌子在,就是在,不要在桌子之外再找一個空相。有,就是有;沒有,就是沒有。當我們建立起這一法的時候,就進入到了大乘菩薩的空法成就。反過來,如果從沒有的地方見到有,從有的地方要見沒有,就叫作顛倒法。

『若觀諸法所有自性畢竟皆空,是名於空顛倒趣入』是指如果我們理解一張桌子如何『畢竟空』,而離開當前見到的桌子這一有法,就叫作『是名於空顛倒趣入』,是沒有真正見證到桌子這一空法。

講到這裡,就能明瞭為什麼佛在經典上講『法界常住』。『法界常住』并不是說在我們見到的生滅法之外,還有一個常住法界,而是指一切法因緣生起、顯相、流轉不會終止,故稱常住。并非指某一法的相的本身會永遠保留下去。

後面的經文講:『若觀諸法由自相故,一類是有,一類非有。此有非有畢竟遠離。又觀有性,於一時間一分遠離,於一時間一分不離。如是名為於彼空性無有顛倒如實趣入。』有法就是有法,空法就是空法,非有法就是非有法。『畢竟遠離』的意思是不用分別、取著某一法,它并非是長久存在的。一切法因緣顯相,顯相有,就是有;顯相沒有,就是沒有。如實知有,如實知非有,就是『如是名為於彼空性無有顛倒如實趣入』,亦即『如實趣入諸法空相』。

由此,我們就能體會為什麼到十迴向金剛種性以後見一切法皆是實相。見一切法如實知,就是『於彼空性無有顛倒如實趣入。』

後面這一段非常重要:『當知世尊於昔修習菩薩行位,多修空住故,能速證阿耨多羅三藐三菩提,非如思惟無常、苦住。是故今者證得上妙菩提住已,由昔串習隨轉力故,多依空住。』

意思是說,現在證得上妙菩提種性的行者『多依空住』,用唯識的語言、彌勒菩薩的語言,這個『空住』就是『如實知有,如實知非有』。用般若的語言,就是於一切法無所住,而能生起一切法。『證得上妙菩提住已』是指證得金剛種性的這些行者,是由『往昔串習隨轉力故』,也就是在菩薩位修行的時候,養成了『多依空住』的習氣,會自然生起『依空而住』的行法。

『當知世尊於昔修習菩薩行位,多修空住故,能速證阿耨多羅三藐三菩提,非如思惟無常、苦住。』這段經文非常重要。

前面一句講,世尊成就無上正覺的時候,是『多修空住故,能速證阿耨多羅三藐三菩提』。這個『空住』就是彌勒菩薩講的『如實知有,如實知非有』。

後面一句講『非如思惟無常、苦住』。特別強調:無上正覺不是靠思惟一切法無常、一切法苦、一切法遠離這種聲聞乘的行法所能到達的。彌勒菩薩所説的成就無上正覺,一定是以如實知一切法的形式來證得,而不是以聲聞乘的觀身不淨、觀受是苦、遠離世法、嚮往清淨的修行模式到達的。這句經文是針對證得上妙菩提金剛種性的成就者來說的。我們把這一部分看清楚了,就瞭解了彌勒菩薩所言說的空法的義趣。

【上一講】 【下一講】

《佛說阿彌陀經大義》 音頻文檔下载