《自我因素是生命中一切法第一因》

2023-12-30

諸位同學大家好,阿彌陀佛。

今天是我們二零二三年的最後一節課,本來要講新的內容,師姐給我轉來一些問題,我們就先討論一下。因為這些問題出自一個對話,我們先把問題大致看看,然後再針對裏面的一些重要觀點展開討論,這個對話不連續,就關注一些重要的東西即可。

【首先 我沒有學習華嚴經。這句「一切法的第一因」個人理解是萬法皆因有「我」而起,在這個基礎上把我定義成第一因就不足為奇了! 關於「真」 我理解不需要找,放下假的真的就現前】。

【世間法是真實存在,並隨著因緣變化而生滅變化。這也是金剛經所說如夢幻泡影難以理解之處】。

【關於這句,所謂「真實」是相對於「我」這個肉身講的,當然是業報身的真實寫照,之所以夢幻泡影是因為這個身是因緣所生,緣聚緣散,真身如惠能大師講「本不生滅」】

【我願意用一個甲和乙的結婚,組成家庭丙的例子來解釋無生。甲自己不能成為丙,故甲不自生,乙也不能,故丙不他生。結婚後,甲乙都發生了變化,已不是原來的甲和乙,是故不共生成為丙。不無因生是因為雙方都有意願,故有因。在這個因緣關系裏,沒有因緣次序可分,不能分誰是第一第二。】

【一切有為法如夢幻泡影,應該是在承認現實世界的真實存在的基礎上去認識的。世間法都是因緣所成故有生,因緣消失故有滅。在因緣流轉的過程中,沒有永恆存在,包括自我。若把現實世界看成夢幻泡影,人們在世間的精進努力就沒有動力,也沒有意義了】

【我們追求的真是指不變的,假的會變 故說如夢幻泡影 而現實世界的夢幻泡影並不影響你精進努力,只不過如果你追求的是世間種種,因為他們不長久 所以也只如過眼雲煙,金剛經說「菩薩所作福德,不應貪著,是故說不受福德」 但是如果是追求人生的真相 則有機會尋回真我 再也不用經歷分段生死的痛苦。很開心與學長討論,因為這次話題 我突然對上面金剛經中的話有所領悟 以前每次讀到這句,都會在心裡停一下,這次找到了生活中的對應,非常感謝。】

這裏談到的【不能分,誰是第一第二】是針對我們前面課中一直強調的生命解脫,要讓自我因素成為生命中一切法的第一因而提出的。本來這些問題將來在講到佛教哲學時會仔細探討,既然大家提出來了,我們就先把一些核心的東西講一下。雖然這些我們以前也談到過,可能是重覆不夠,也可能是剛進來學習的同修,所以大家理解上還不是非常準確。這是關繫到經典的言說模式問題,我們解讀佛經,必須要知道佛教經典的言說是以哪種方式來說的,要闡明什麼。

經典中說到生命中的一切法,總體來講分為兩部分:一是一切法本體,二是一切法呈現。從行法實踐的角度來說,一切法呈現就是對一切法的體驗。

在西方哲學思想體系中,總體上也是討論這兩部分,分為本體論階段和認識論階段,分別探討如何認識一切法本體,討論上帝如何存在、如何創造一切法;以及人類如何認識這一切法的呈現。

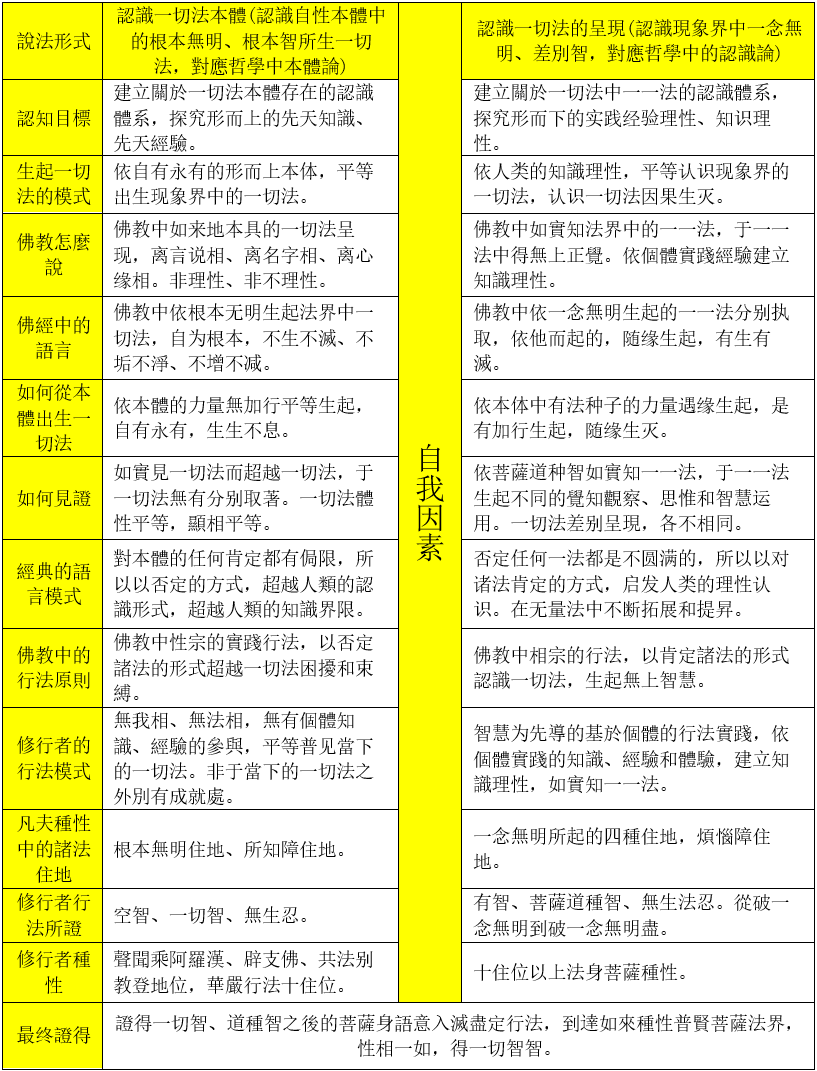

我們列了一張表,大致可以說明這兩個階段的說法特徵。佛教關於一切法本體部分的討論,就是針對根本智、根本無明、自性的討論,對應哲學中本體論部分。而佛教關於道種智、一念無明、生命體驗、諸法呈現的討論,則對應哲學中認識論部分。這兩部分的說法方式不同。

我們在華嚴七十講和二十八講裏對本體部分的一切法談到過很多,可以參考。一切法的本體是指一切法的普遍存在、本然存在,即佛教中所說的『父母未生之前本來面目」,是根本無明、根本智所生的一切法。

體驗是依自我因素建立的:我喜歡這一個、不喜歡那一個;我覺得這個冷、那個不冷,有自我因素的參與,自我知識經驗、體驗的投入。這一塊是針對一念無明、針對差別智來說的,對應哲學思想體系的認識論部分,基於人類的知識、經驗和體驗。

我們讀到經典時,怎麼知道這一部分是說本體的。比方讀《金剛經》【一切有爲法,如夢幻泡影,如露亦如電,當做如是觀】,還有【無一衆生而不具有如來智慧,一切衆生皆有佛性。一切衆生皆可成佛】等等。這裏有個特點,就是使用『一切、凡、皆』等這些字,這些很大程度就是指向本體論的。為什麼要說『很大程度指向本體』的?因為在菩薩道種智行法階段,這些字也代表道種智行法中一一法的總合,所以要具體來看,不要執著。

當我們講到要認識本體的時候,怎麼認識它呢?經典常用『雙重否定』的方式來說。什麼叫『雙重否定』?比方說,龍樹菩薩的八不中道:「不一不異,不生不滅,不來不出,不常不斷」。「雙重否定」就是你說一也不對,說異也不對;說生也不對,說滅也不對。『雙重否定』就是基於本體的屬性來說的。

像剛纔談到的【一切衆生皆有佛性,一切衆生皆可成佛】,這就是基於本體的角度去說的,這種描述大部分都是「獨斷」。「獨斷」代表它包含所有法,沒有例外,但是沒有辦法去驗證它。當世尊說一切衆生皆有佛性的時候,我們沒有辦法去堪驗過去、現在、未來的所有衆生,它包含所有的眾生,但是沒有辦法去驗證,這種就是『獨斷』。

對於「不生不滅,不來不出,非一非異」等等這一類的都屬於基於本體的自性,要從本體一切法普遍存在的角度去理解這句話,不要站在一念無明、差別智的角度去理解,因爲沒有辦法在認識論部分去實踐。認識論部分是依於一念無明,依於具體的獨特的某一種生命體驗來建立的,你只能一次經歷一個,而這一個是有邊界的。有邊界就代表能夠確定體驗。

「邊界』就是因緣,因緣所生就說明這一法有邊界。因緣就是條件,就是邊界。有這個條件,這一法就會生起;沒有這個條件,這一法就不會生起。這是從一念無明差別智認識論角度去講的。

我們作爲生命的個體,是在一法一法中去認識世界。通過這一法一法去認識所有法,因此這個所有法有邊界,準確講這個所有法,與前面本體的所有法有差別。因爲這個所有法,是界定在經驗中的所有法,如計算加減乘除時,都要有個邊界。而本體上的所有法沒有邊界。因此要分開,經驗中講到的所有法,是依賴於經驗所建立的邊界。經驗中的所有法,可以有經驗中的普遍必然性,而不一定有絕對的普遍必然性,只有從本體的角度來說,纔有絕對的普遍必然性。

所以當我們討論問題的時候,討論到自我,或討論某一法時,先要看怎麼說這一法,要怎樣設定邊界,如果沒有邊界,就是在本體中討論這一法的屬性;如果有邊界,就要在體驗中討論的這一法。大家只有準確體會經典的這些說法,才能到達華嚴行法的十住位,「證諸法空,得無生忍,入阿毗跋致地」。

修行者到達見性位,得一切智,平等見當下的一切法。「平等」意味著沒有邊界,並不是說佛教畫一個圈,圈子裏面的可以,圈子外面的不可以。只要有條件就是在認識論部分,有條件就是有取捨,有對立,有所得,不會到達見性位,不是阿鞞跋致地。

第七住位要證諸法空,得無生忍的意思,可以理解爲沒有邊界。《心經》裏講到的「色即是空,空即是色」,空就是指本體界的一切法空。爲什麼稱為空?因爲基於自我因素的體驗沒有辦法去衡量本體界的一切法。爲什麼沒有辦法衡量?因爲自我因素只有依賴於某些條件,這些條件令這一法現前時我才能體會到它。如果沒條件,就沒辦法體會它,好像我們要關注某一法,爲什麼要關注一切法當中的某一法?因爲這一法它不同於其它諸法,這種不同就具有力量。

以前我們談到過根本無明如何生起一念無明?根本無明生起一切法的普遍存在,在這普遍存在的一切法中,一一法之間存在差別,差別代表一種諸法不同的力量,以這個力量來證明這一法跟另外一法不同。這個差別能夠令我們對這一法生起關注。當關注生起時,就是一念無明的生起。根本無明就是這樣生起一念無明的。

修行者到達見性位,平等普見一切法。平等意味着沒有條件、沒有邊界,包含所有法,與宗教無關,不能以自我知識、經驗參與到一切法中,去劃分邊界,這個稱為「無我」。經典中只要看到「無我相、無人相、無衆生相、無壽者相」,修行者只有站在見性位,到達根本無明、一切智的角度纔能夠這樣講,這是它的言說模式。根本無明住地即「所知障」住地。

很多人錯解了「所知障」,以爲是讀書讀多了,知識會帶來一種障礙,叫做「所知障」,不是!根本無明告訴我們,你沒有辦法直接去了解所有法,必須首先明瞭一一法,通過明瞭一一法去明瞭所有法。對一切法總體的不明瞭的力量,就是根本無明,這個力量阻礙我們明瞭一切法,就是所知障。並不是讀書讀多了,給我造成了障礙,不是這樣!

「一念無明」是指煩惱障住地,一念無明是依根本無明生起的。

本體的一切法以及體驗中的一切法背後,有一個生命中的關鍵因素,就是自我因素。根本無明、根本智、自性本體所生的一切法,是通過自我因素在生命體驗中呈現。自我因素既屬於本體界,連接根本無明、根本智的一切法,也屬於現象界,它是連接兩個方面的核心因素。當我們講到見性時,必須要有自我因素的參與,因爲它是本體界的一部分。我們憑什麼去見性?在什麼地方見性?就是在一法一法的生命體驗中見性,是在差別智的一切體驗中見性。

但是基於自我因素的生命體驗是在差別智中,沒有辦法直接參與到根本智、根本無明、自性本體的部分。因爲沒辦法參與,所以把沒有辦法參與的這一塊,稱作「空一切法」,稱作「自性空」。《心經》裏講到「空即是色,色即是空」,就是見性之後的部分。「空」就是根本無明所生一切法的本然存在、普遍存在,這一切法在不在呢?當然在!但是當我們說它在的時候,這一切法就已經跑到認識論階段,跑到個體的生命體驗中了,所以這一塊沒有辦法用語言去言說,因此稱作「空一切法」。

在《大乘起信論》裏談到一切法「從本以來離文字相、離言說相、離心緣相」,講的就是這一塊。見性位,到達一切法的本體,所以講一切法無因無緣,沒有創造者,沒有第一因,無生無滅、不來不去。

自我因素處於這兩個中間,它是生命當中的核心力量,成就無上正覺,必須要靠自我因素。由此就會出現問題裏談到的這些困惑,就是自我因素怎麼會成爲生命中一切法的第一因。

這裏講的第一因,不是指一切法的創造者,不是像上帝一樣的那種,不是指生起自性空一切法的那一個。而是指在生命解脫與無上正覺的生命體驗的這部分,自我因素起到決定性作用,它是第一因。自性本體的一切法無有第一因,是本然存在、普遍存在,自有永有,如果要找到這一切法的第一因,在佛教看來,這是外道法。

下面來解釋自我因素如何是生命體驗中一切法的第一因。

前面談到過人天衆生的妄想、妄見的力量,就是修行者成就無上正覺的力量。爲什麼?比方小孩五六歲之前不會說謊,以後逐漸學會說謊。說謊意味着自我因素開始獨立作用,小孩開始對很多法有了思惟、分別、選擇和判斷,他對自己的作為以及將要獲得的結果、利益要做出選擇和判斷,看看怎樣才能付出最少而獲得最多。

大家不要小看人類具有能說謊的能力,說謊恰恰說明人類有綜合一切法,權衡一切利弊的能力,正是這種能力,能使我們最終成就無上正覺。一個孩子面對某一法時,他可以選擇說謊。但是要知道,一個人除了說謊之外,還有很多種方式可以來面對這一法,可以誠實的面對這一法,也可以偷巧的方式面對這一法等等,總之面對這一法,有很多種方法。在不受任何約束力的情況下,有選擇任何一種方法的自由,這種自由在哲學裏即是主觀能動性:就是要怎樣面對這一法是由自我來決定的。自己決定,同時也意味著,決定之後所產生的結果是要由自己來承擔。這就是自我因素成為一切結果的第一因:選擇錯了就在娑婆世界;選擇對了就在極樂世界、華藏世界。人有選擇這一法的最初力量,不是被強迫的,是自我選擇的,這就是第一因。

在凡夫種性的時候,你做出來的選擇和判斷就針對娑婆世界一切法,那個結果是由你的選擇獲得的,自己就要承擔。作爲修行者要符合梵行清淨、符合生命解脫和無上正覺,這也是靠主動的、自覺的力量去選擇的,這種方式就叫做自我因素成爲生命中一切法的第一因,講的就是這個道理。這個第一因不是創造論意義上的第一因,不是創造山川大地。

問題裏談到【關於真,我理解不需要找,放下假的,真的就現前】,這句話若只在共法別教中沒有錯,真的和假的是相對立的二法。但是在不共別教行法以後,不是這樣,真的和假的不是對立的二法。

什麼叫做別教菩薩行法?在前面《華嚴經講義》七十講裏提到過很多次,就是修行者從初發心到如來地要在三個位次證得與諸佛等同:第一個是在華嚴行法的第七住位,證諸法空得無生忍,這是第一次證得與諸佛等同、得梵行清淨、得一切智、入阿鞞跋致地。第二個是在華嚴行法的第八地位,證諸法不空得無生法忍,這是從見性位到別教菩薩無上正覺。這兩個是在差別智行法中獲得,是針對一念無明生起的菩薩道種智行法。第三個是在妙覺位,證得如來種性身語意入滅盡定行法,這是針對根本無明生起的根本智行法。

【放下假的,就是真的】是將真和假對立起來了,真和假之間有一個邊界。因此這句話是在共法別教行法中完成的,沒有到達根本智行法的部分,因此不是針對自性本體的行法。只有將真與假的邊界去除,證得真的和假的是同一個力量生起的,才能到達見性位。

爲什麼說真的和假的是同一個?因爲真和假之間不能建立邊界,才能到達本體的部分,真的就是那個假的,假的就是那個真的。那麼二者的差別在什麼地方?就是問題裏面談到的妄見,因爲有自我,所以有個妄見。問題中説要用無我去破妄見,這個說法也不是基於見性位的。爲什麼?因爲自我、妄見和破除妄見都是分開的,彼此之間存在邊界。

剛纔談到過,妄見就是無上正覺的力量。什麼是妄見?妄見是因爲當我們不能如實知某一法時,不瞭解這一法的邊界,我們自己沒有辦法以智慧力建立那種邊界。所以,當我們的知見一旦跨越這種邊界,就形成妄見。也就是從自我因素到我想去的那個目標之間,自我沒有辦法構建起來一個有效的、必然的道路,管這個叫妄見。如果能夠以智慧力準確明瞭這一法的邊界,我們對這一法就不再是妄見,而是如實見。因此,如實見和妄見是同一個力量生起的,並不是説妄見之外還有另一個如實見。

當我們放下「假」的時候,「真」的也就放下了。如果要遠離那個假的,去找那個真的,「假」的放棄了,「真」的也不會來。真的和假的怎麼轉變的呢?妄想、妄見如何轉變成無上正覺?把妄想、妄見裏的那些邊界確定好,然後那個妄想、妄見就是無上正覺。換句話說,如果沒有這個邊界,那個真的也是假的。

這些是關於語言模式的問題,我們要仔細分辨,以前可能強調的不夠,所以很多同學理解不準確,以後要逐漸的反覆強調。真的和假的,娑婆世界和極樂世界等不是對立法。

後面說【世間法是真實存在,並隨着因緣有生滅變化,這也是金剛經所說的“如夢幻泡影”難以理解之處】。自古以來,修行者都認爲「如夢幻泡影」難以理解。難以理解是因爲沒有辨別出根本智行法與差別智行法的語言方式。如果瞭解了這種語言方式,這句話就不難理解。

《金剛經》是世尊講給須菩提長者的,須菩提長者於聲聞種性中解空第一,世尊講這句話是要讓聲聞種性的須菩提長者到達金剛種性成就地。什麼叫金剛種性成就地?修行者從初發心到如來地有三個地方證得與諸佛等同,這三個地方都是金剛種性成就地。世尊要讓聲聞種性的須菩提長者到達第一個成就地,證諸法空得無生忍。所以《金剛經》第一個最起碼要證諸法空得無生忍,也就是金剛經裏講的「應無所住,而生其心」。

很多人講金剛經只講到證諸法空,沒有講到證諸法不空。因為是針對聲聞種性修行者破一念無明的說法,也就是到達華嚴行法的見性位,所以世尊是用否定的方式來説,告訴須菩提長者,執取任何一法都不可能到達金剛種性。

《金剛經》用「無」這個字特別多,心經用「空」特別多,「空」和「無」是一樣的,只是不同時期經典運用的語言習慣不一樣,講的都是如何破一念無明,到達見性位。

修行者在沒到達見性位之前,認爲現象界中的一念無明、差別智裏有某一法是真實不動的,這時的這一法一定有邊界,不是究竟真實,所以要稱這一法為虛妄相。至於這一法到底是不是真實的,當我們講到證諸法不空得無生法忍時,才能說明這一法也是真實的,因爲「色不異空,空不異色」,見性位之前的虛妄法,在見性位之後的菩薩行法中即是真實法。虛妄和真實是針對不同階段的行法實踐來說的。在沒有到達見性位之前,生命中的一切知識、經驗、體驗都如夢幻泡影。如果不能將世尊的這句話的邊界說明白,這一句話就很難理解。

我們生命體驗中,眼、耳、鼻、舌、身這一切法它是確實存在的,它帶來生命體驗。爲什麼又說它是夢幻泡影呢?就因爲它是變化的嗎?如果你是因爲這一切法是變化的,所以認爲它是夢幻泡影,就還沒有理解到世尊講這句話時他的關鍵用意。世尊這句話是在告訴我們,在見性位之前要去除依於自我因素的知識、經驗、和體驗,把它看作夢幻泡影先去掉,然後就見到一切法的普遍存在、本然存在,到見性位。是我們參與的部分如夢幻泡影,而不是這一法的存在本身是夢幻泡影。

我們讀過去祖師大德的註解時,會發現一個現象,就是絕大部分都是在講諸法空,講一切法無常,一切法無我等等,這些都是從一切法總相的角度來說的,從本體所生的普遍存在的一切法的角度來說的,都是指向證諸法空得無生忍,指向見性位,指向華嚴行法的第七住位。

比如永嘉大師證道歌裏面講到:【一性圓通一切性。一法遍含一切法。一月普現一切水。一切水月一月攝。諸佛法身入我性。我性同共如來合。一地具足一切地。非色非心非行業。彈指圓成八萬門。剎那滅卻三祇劫。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉】。

這種就是「獨斷」的說法,裏面的每一句話,你在行法實踐中都沒辦法體驗,為什麼?沒有人能體驗「一切」是什麼,只能體驗一一法。這種說法就是針對聲聞種性的修行者到達見性位的,而不是針對菩薩種性證諸法不空得無生法忍的。

再比如世尊說:【一切衆生皆有佛性,一切衆生皆可成佛,無一衆生而不具有如來智慧】,都是從自性本體角度講的。

很多過去、現在的修行者,當講到見性的時候,問其怎麼知道見性,他會告訴你:「何期自性,本自具足。何期自性,能生萬法」這是慧能大師講的,這就是總相性的言說。以及剛纔永嘉大師那句話也是一樣,「一性圓通一切性。一法遍含一切法。」,他們不講一一法,只講一切法總相,爲什麼?因爲一切法沒有邊界,沒有條件,講一一法就有邊界、有條件。在有邊界、有條件的一一法中,才能證得諸法不空得無生法忍。如果只是到達無有邊界、無有條件,就只能到證諸法空得無生忍。

這樣的修行者證到華嚴行法中的什麼位置呢?到達第七住位。我們前面的答疑中談到過自古以來,佛教修行者成就無上正覺,除了世尊之外,還有龍樹菩薩。爲什麼?因爲到達見性位後,要到達無上正覺,還要再回到一切體驗中,要在一一法中證得如實知、如實體驗,在一一法中證得無上正覺。一一法的如實知、如實體驗是依賴於見性位之後,證諸法空得無生忍之後生起的行法,這時候纔是要成就無上正覺。

過去的善知識到達第七住位,證諸法空得無生忍、與諸佛等同。那麼他們是不是也到達無上正覺呢?那要看他們有沒有著書談到在一一法中證得無生法忍,有沒有構建起完整的、涵蓋一切法的思想體系,而不是靠「一切」兩個字來代替在一一法中的行法實踐。

雖然世尊跟須菩提長者說,一切有爲法,如夢幻泡影,一切衆生皆有佛性。爲什麼我們卻說世尊得無上正覺?因爲世尊在其它經典中同樣說到如何認識一一法。比如世尊在般若經裏與文殊師利菩薩的論議,與普賢菩薩、或其它菩薩論議的時候,都強調如何在一一法中成就無上正覺。世尊與文殊師利菩薩論議時,世尊問文殊師利菩薩,諸佛境界在什麼地方?文殊師利菩薩說,【於一切眾生煩惱中求。何以故?眾生煩惱性不可得,非聲聞緣覺之所能知,是則名為諸佛境界……煩惱本性是佛界本性。世尊!若煩惱性異佛境界,則不說佛住一切法平等性中。以煩惱性即佛界性故,說如來住平等性】。

世尊跟文殊菩薩講的,和講給須菩提長者的話不一樣。世尊講給須菩提長者是以否定的方式來講,而輿文殊菩薩說的則是以肯定的方式來講。這種以肯定方式的說法,才能證諸法不空、得無生法忍。

關於問題裏面的如夢幻泡影難以理解之處。現在我們講完了,大家應該知道這一塊不難理解了,難以理解是因爲你沒有給它劃分出邊界。

後面說「之所以夢幻泡影,是因爲這個身是因緣所生,緣聚緣散,真身如慧能大師講的不生不滅」。講到真身如慧能大師講的不生不滅,不生不滅就是本不生滅,本不生滅講的就是本體這一塊。慧能大師這五句話是針對這兒的,何期自性本自清淨、何期自性本自具足等,都是講本體的,講第七住位證諸法空得無生忍。

假如修行者要到達無上正覺,若繼續慧能大師這一塊應該怎麼講?就要講清楚自性如何能生萬法,在體驗當中萬法如何生起,萬法在生命體驗中如何具足,如何如實知、如實體驗;不能以一句話概括了事。如果只說自性能生萬法,這就是「獨斷」,依舊是在見性位中,沒有到達無上正覺。只是證諸法空得無生忍與諸佛同等,另外兩個還沒有做到。

我們當然願意認爲慧能大師是得如來地無上正覺,但是依《華嚴經》的行法理論來看,他老人家到沒到達無生法忍、到沒到達如來地無上正覺,要看有沒有這樣的著作來證明,證明他到達證無生法忍、到達如來地無上正覺。

從自性如何生起萬法、如何具足萬法,在華嚴行法中就是等覺位,即世尊給心王菩薩講《阿僧祇品》這一塊。等覺位之前都不是,住行向地四位行法也不是,住行向地四位行法是從破一念無明到破一念無明盡,都是在認識論階段,只有到達等覺位以後,纔是出於自性本體的根本智行法階段。修行者必須能證諸法不空得無生法忍,乃至證得如來地無上正覺,才能將這一塊說清楚。在共法別教思想中,修行者到達見性位就是成佛,但是在華嚴行法中,到達見性位距離到達如來地無上正覺還很遠。

等覺位是世尊宣講的普賢菩薩法界,即如來座前的普賢菩薩法界,是從根本智直接生起生命中的一切法,是從本體到一切生命體驗,皆按這個方式來生起的。在《華嚴經》就是《十定品》、《十通品》、《十忍品》、《阿僧衹品》、《如來壽量品》、《菩薩住處品》,是世尊與心王菩薩之間的演說,世尊是住在根本智本體。世尊與心王菩薩論法是一種密法言說,所要表達的意思就是:世尊代表根本智自性當中這個力量,心王菩薩代表自我因素和一切法的生命體驗。世尊向心王菩薩演說無量法數,就是要從根本智、自性的力量來生起對一切生命體驗的如實知。

所以,簡單來講,從生命體驗到根本智行法,這個方向就是別教菩薩的行法;如果從根本智直接生起到生命體驗,這個方向就是等覺位行法;兩個方向不一樣。

這裏講到【真身如慧能大師講的本不生滅】,真身兩個字是咱們同學加上去的,爲什麼要加一個真身呢?因爲我們還有一個對立的虛妄身。大家要知道,當我們到達證諸法空得無生忍時,第一次證得與諸佛等同,那個虛妄身就是真身。所以這個地方不要再加真身兩個字,不需要加。

問題的後面用甲和乙結婚,出生丙為例,來說明「諸法不自生,亦不由他生,不共不無因」:其首先說明的「丙的出生不是無因」,然後說明不能定義甲和乙哪個是丙出生的第一因。

首先,當我們用一個經驗中的例子去解釋自性本體的一切法時,就已經處於依自我因素的知識、經驗、體驗中,處於一一法差別智的不同生命體驗中,遠離了自性本體階段的言說方式。例子中的甲乙丙是三個獨立的個體,他們之間是差別智中的相互並列、相互為緣的關係,而不是相互為因的關係。這個例子混淆了「因」和「緣」的概念。「自我因素成為生命中一切法的第一因」的「因」是生起生命體驗的內在本質、內在力量,而不是外在的條件,條件只是令內在的「因」得以呈現的緣。因爲自我因素的分別、選擇、判斷不能直接參與自性本體的演說,所以講到自性本體,則是「自為根本、以自為因,不生不滅、不垢不淨」等等這一類。

在這個例子中,甲乙丙三個的存在是各自的「自我因素」成為「各自」生命體驗中的第一因,甲「選擇」和乙結婚並出生丙,甲的「自我因素」是「選擇和乙結婚、和乙出生丙」的第一因。甲並不能直接出生丙,因為甲不是丙的自性本體,不是丙出生的第一因。丙的自我因素是「選擇」藉助甲與乙結婚為緣、實現自我色身出生的第一因。換句話說,「甲和乙結婚乃至意願出生丙」並不是丙出生的第一必然因素,丙出生的第一因(必然因素)是丙的自我因素「選擇」的結果,丙出生的第一因是丙的自我因素的選擇,「甲和乙結婚乃至意願出生丙」只是丙出生的緣,不是丙出生的第一因。

因此簡單來說,第一因是在各自的生命中,是自我的主觀能動性,而不是在各自的生命之外。第一因只出自這一法本身的內在力量。如果甲和乙是丙出生的第一因,在佛教這就是外道説。

假如我們將這個例子修改一下,甲乙丙三個不是生命,沒有主觀能動性的自我因素的能力,而是三種化學元素,比如甲乙代表氫氧元素,丙代表水,丙沒有自我因素選擇的能力,必須依賴甲和乙的結合才能出生,是不是可以認為甲乙是丙出生的第一因?同樣不是。丙出生的第一因是水本身的規定性,這個規定性決定了氫氧兩種元素合在一起就成為水。水的存在的規定性成為水本身存在的第一因,如果沒有這種規定性,水就不會出現。我們在接下來的行法理論部分會將這一部分再作說明。

凡夫地的妄想,就是無上正覺的力量。凡夫地的分別執着,就是行法實踐的精進。所以不要分開,一旦分開,就是共法別教之前的,分開意味着有所取捨,有所取捨就沒有到達見性位,就沒有到達阿鞞跋致地。阿鞞跋致是指不動,不動的意思是說這一法的存在就是這一法本身,你定義它是假的、是真的,要從假的變成真的,都需要一個變化。任何需要變化的,就不是阿鞞跋致地。阿鞞跋致地不需要變化,這一法就是這一法本身。

【當然我說這一切法都是因緣所生,它本身就在變化】,沒錯,這裏講到不變的,其實變化就是不變的,不要在變化之外,再找一個不變的。一切法只有一個是不變的,就是它永遠在變化。

這裏還談到,【如果是追求人生的真相,則有機會尋回真我,再也不會經歷分段生死】。前面這句話,我們剛纔反覆強調了真相是什麼?我們把妄想看清楚,把妄想的邊界看清楚就是真相。

後面說【再也不用經歷分段生死的痛苦】,這個要仔細辨別。痛苦是什麼意思?是指色身的痛苦嗎?色身帶來的覺受並不因爲我們證得菩薩、證得無上正覺而去除。因爲覺受是一切法本來賦予的屬性。我們談到過法身世間一切法或者共法世間一切法,都是依賴於「萬法因緣生」這個法則來建立的。

「萬法因緣生」是指當我的色身受到某種傷害時,這個色身會給我帶來痛苦,那個覺受就是在的。但是這個覺受給我帶來的,是不是一種娑婆世界的苦惱,那是另外一回事。要把「萬法因緣生」和「一切法從心想生」分開。很多修行者認爲「一切法從心想生」,我們認爲這個世界是如何,這個世界就是如何。這是不對的,要把它分開。報身世間的,我們自所住的世界,是「一切法從心想生」。共法世間的一切法,並不因爲我們自己的願望有多麼真誠,這個世間的諸法就會改變,要有具體的行爲產生因緣,以因緣去促成這一法的改變。

認爲我希望這個世界是好的,我希望這個世界和平,如果沒有行爲,這種希望就是妄想。假如通過希望就能夠讓這個世界變得美好的話,這個世界早就美好了。假如通過希望能夠讓這個世界能夠夢想成真的話,這個世界早就黃金鋪地了。所以這句話要把它想清楚,“不用經歷分段生死的痛苦”,是說分段生死給我們帶來的身心覺受不再對我造成一種困擾,還是說我期望着分段生死的時候,那個身心覺受會減輕一些,這是不一樣的。

這是關於這些問題,這一部分我們在以後還會詳細講,就是依於本體界的語言是怎樣的,依於差別智的自身體驗的語言又是怎樣的。對於經典裏面經常出現的密法言說,密法的部分就是在本體這一塊,不光佛教經典,其他宗教經典裏面的密法都是基於自性本體的,基於生命體驗的。而我們平時用的語言是基於知識的語言,是基於一念無明的,是差別智的,以及認識論中的語言都是在這兒。

因爲自性本身不是用語言、用知識能夠到達的,經典爲了表達自性本身的這種體驗,就用密法言說。密法言說代表一種生命體驗,密法言說當然有很多種模式,我們會再講一遍,把它都講清楚。

前面的二十八講已經談到過一些密法言說,特別是法數的部分,法數也是密法的一部分。在經典裏密法言說的要素有很多,特別是在漢地的大乘佛教經典裏,密法言說非常普遍。但在上座部經典裏面,密法言說就沒有那麼多,密法言說不光是在我們佛教的經典裏面,在其它宗教經典裏,如聖經也是一樣的。

譬如聖經裏談到上帝用七天建造了這個世界。七代表一個過程,代表一個體驗的生起,所以上帝是七天創造世界。他有一個伊甸園,裏面有很多樹木,其中有一棵樹上的果子是不能喫的,喫了就入生死界,但喫了那棵樹上的果子就能分辨善惡。那棵樹是什麼呢?就是圍繞自我因素所生的一切法。如果進入以自我因素爲核心的一切法時,就進入生死界。

在聖經裏也談到,普通人不能見到上帝的形象,和金剛經裏講的一樣,【若以相求我,以音聲求我,是人行邪道不得見如來】。爲什麼?因爲如來是本體界的,如果以音聲來求如來,以相去見如來的話,是人行邪道。因爲他沒有相,或者不能具體的說某一個相是如來。所以不是說如來有沒有相,如來代表一切法的普遍存在,這種普遍存在是不能以具體的某一法的方式去說。因爲當我們說具體某一法「是」的時候,意味着這一法之外的所有東西都「不是」。

「是」這個字是在認識論階段的,在自我的知識,經驗,體驗當中常用的,「什麼是什麼」,如「a是b」,這是具有確定性的,有邊界,代表a是一個主體,它的屬性是後面的b,即後面的東西是a裏面的這些屬性。所以a是b有一個邊界。但如果是演說本體的就不能用「是」。講到如來地一切法,就是非一非異,非來非去,非生非滅,意思就是沒有條件,沒有邊界。

我們常常也會碰到這樣的問題,就是「我是誰?我從哪裏來?我到哪裏去?」這是著名的哲學問題,修行者其實這句話也是經常被問到的:「爲什麼要經歷行法實踐?爲什麼要出三界?」總之這些問題在哲學裏面也是要解決的。

對於修行者,大家要知道,這些問題就是一個陷阱。爲什麼呢?當你講到我是誰的時候,首先就已經定義了,你要找後面的那個東西,就是你要用後面那個東西來定義「我」這一法。現在我們通過這個圖能夠看到「我」是屬於本體界的,也是屬於現象界的。所以當問到「我」是誰時,在佛教最準確的答案就是:「我是我」。

就像聖經裏面,人們問上帝:你是誰?上帝說「I am who I am」,「我就是我」;或者說我是一切法的普遍存在。因此問這個問題的目的,就是希望給我下一個「是」的定義,這種定義就是個陷阱。如果我是屬於本體界的,我沒有辦法定義我是什麼。但是如果從認識論,從生命體驗的角度去講,我有很多種定義方式,如我是張三,我是李四,我住在什麼地方,這些都是關於我的,都可以定義我。所以要明確當我們回答這類問題的時候,先要確定我們在哪一個圈子裏來回答這個問題。

所以若回答我是誰?我從哪裏來?我到哪裏去?在佛教的回答,就是我是我, 我從來處來,我到去處去,好像沒回答一樣。但這就是這個問題的答案。是從本體的角度來回答的。在聖經裏,上帝回答人們的提問也是一樣。

另外在聖經裏也談到,上帝說我是阿爾法,我是歐米伽,意思就是我是一切法,阿爾法是開始的那一個,歐米伽是最後的那一個,從開始到結束,通通全是我。這種在我們佛教裏面有專門的一種命名方式,以後也會介紹,非常多。命名方式就是本體和應用兩個總合在一起的方式。

比如阿彌陀,「阿」代表本體的這一塊,「彌陀」代表無量的體驗,「阿彌陀」代表所有法。諸如性相,理事等等都是講同樣的一件事。講到智慧,「智」是從本體角度上說,「慧」是從應用角度上說。像般若的「若」代表一切體驗,一切自我知識、經驗、體驗就是「若」的部分,即眼耳鼻舌身所能體會到的「識」的部分。「般」代表超越,和波羅蜜、婆羅門那個「波」是一樣的,代表超越。超越到哪去呢?超越到本體,所以般若涵蓋一切法,即本體的,加上所有在生命體驗當中一切法。

因此當我們要成就無上正覺的時候,爲什麼強調成就無上智慧,無上正覺,就是一定要有能力構建思想體系。假如我們能依照自己的行法實踐構建出來一個行法理論、行法體系,是過去人沒有的,那麼從密法言說的角度,就是能夠入龍宮,集結經典帶到世間。爲什麼?因爲這個思想體系能夠推而廣之,令其它的修行者也能到達你的成就地,這就是集結經典。

般若智慧最終要以思想體系的形式呈現,決定不是以一兩句話,隻言片語來呈現。像【一切有爲法,如夢幻泡影,凡所有相皆是虛妄,一切衆生皆有佛性】,這些都是獨斷,只是描述自性一切法當中的某一個方面,而不能稱之爲完整的般若智慧的呈現。

希望今天我們把這塊給大家解釋清楚了,今後我們再碰到問題,從哪個角度去思考,爲什麼說自我因素要成爲生命中一切法的第一因。要知道,當我們成就無上正覺的時候,生命解脫和無上正覺不是被動的,不是別人給我們的,或別人加持我的,我只是被動的接受。而是指以自我因素能夠生起這一切法,主動生起的才叫生命解脫,才叫到達無上正覺。

這個問題就講完了,謝謝大家。

阿彌陀佛!