《生命中一切法先天、後天、根本智、差別智的範疇和呈現形式》

2024-10-19

【問】:1.什麼是先天形式?什麼是一切法的普遍存在?二者之間是什麼關係?這二者和自性法什麼關係?與先天相對的那個後天是指什麼?

2.張師兄把「外道」定義得更清晰、具體,任何想抓住一個固有恆長的都屬於外道法;但是同時也說到,根本智的規定性是不變的,那是不是因為根本智的規定性,這個法則不是固有的呢?會在不同階段不同的顯現呢?

3.根本智的規定性是恆常不變的嗎?如果是不變的,這與外道想抓住一個固有的恆長是否矛盾?如果是可變的,其根本智的規定性這個法則不是固有的,不同階段有不同的規定性,是否到達等覺位有些法則就不適用了,或有些還是適用的?用哲學語言如何解釋,什麼叫做根本智的規定性?

【答】:這些問題都非常好,特別是第三個問題,它是從兩個方面來問的,比如:假如根本智的規定性是恆長不變的,那就是外道法;如果它是改變的,是否到等覺位時就不適用了等等。這種提問的方式是世尊在經典當中常用的,世尊和梵志、婆羅門外道論議時,常常用對方給出的結論、定義反向推導那個結果是不是他想要的。這些都是依於理性生起的,所以我們一定要重視。

我們先來看生命中的一切法是怎麼呈現的,然後再瞭解先天、後天、根本智、差別智、範疇、形式在什麼地方,其中哪些是變化的,哪些是不變的。

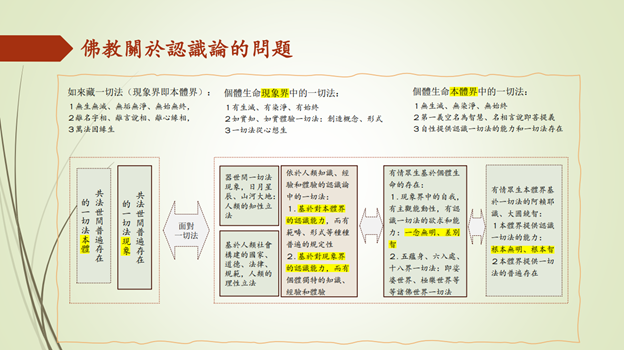

下面這張圖有點複雜,我們就一點點的從頭給大家解釋清楚。

這張圖分成左右兩部分:

左邊是如來藏一切法,將其分為共法世間普遍存在的一切法的「現象」,和共法世間普遍存在一切法的「本體」兩個部分,以方便大家理解。

右邊是從生命本身的角度去講的。當下就能直接感受的,就是表格中「有情眾生基於個體生命的存在」,它包括兩部分:一是現象界中基於色身的自我因素,也就是我知道這個色身是我自己、我和別人是不一樣的、我能面對一切法等等;二是五蘊身、六入處、十八界一切法。從自性的角度講,這一塊背後就是個體生命本體界的自我因素。

講到見性,見是什麼?就是見到本體界的「自我」所能生起的一切法。這個本體界從個體生命角度來講,就是大圓鏡智、阿賴耶識。

生命本身的能力是個體生命本體界提供的,能令現象界中的自我因素感知到。也就是說,當我們反觀自己時,總要知道我有什麼能力。譬如世尊在經典上談到的【無一眾生而不具有如來智慧】、【一切眾生皆有佛性,一切眾生皆可成佛】。為什麼要這樣講?因為現象界中的自我因素的這種能力是自性提供的。也就是說,自性本身除去現象界的自我因素,自性本身給我們提供什麼?從本體的角度說,它給我們兩方面的能力:一是本體界提供認識一切法的能力,也就是根本無明、根本智的力量。從一切有情眾生的角度講,根本無明和根本智是同一個力量,但如果不生起行法實踐,就只有根本無明,談不上根本智。所以自性本身提供認識一切法的能力就是根本無明,另一個就是自性本身也提供一切法的普遍存在。

因此,在個體生命裡,這兩個力量呈現出來的就是:在現象界中「自我」有主觀能動性,即個體有對一切法的覺知、思惟、分別、選擇、判斷等等。也就是現象界中的「自我」有主觀能動性、有認識一切法的慾求和能力,它會向外攀緣,這個能力和慾求用經典的語言來講,就是一念無明。

譬如我們見到一法會自動去攀緣、去關注,就像兩三歲的小孩會到處問:這是什麼?那是什麼?這些都是自動生起的。當他問「這是什麼?」的時候,包含了很多因素,其中第一個就是從本體的角度講,他有觀察、覺知一切法的能力;第二個表明他能對某一法生起關注。此時就從根本無明轉到了一念無明;所以,一念無明生起,就像小孩問「這是什麼?」,體現出他有為這一法命名的能力和慾求,命名就是「什麼」。因此,現象界中的自我因素有主觀能動性,有認識一切法的慾求和能力。

二, 自性根本智中所提供的「一切法的普遍存在」是在五蘊身、六入處、十二入、十八界一切法中呈現的。這些都是我們生命本有的能力和屬性。

接著我們來討論如何認識一切法、如何在一切法中得生命解脫和無上正覺。我們是基於個體自我因素的主觀能動性來面對一切法的,也就是表格中的「依於人類的知識經驗體驗認識論中的一切法」。「認識論」指的就是我們認識一切法時,有一套原則和理論。凡是基於知識、經驗、體驗生起的,都屬於認識論的範疇,輿它相對的是本體論的一切法。「本體論」是指不依於現象界中自我因素而存在的部分,我們見性的時候,是見什麼?就是見一切法的存在本身,以及生命本身提供給我們的一切法,也就是去除了現象界中自我因素所建構的知識、經驗和體驗。

見性的「性」是指它本來就有的,不需要我們的參與。「見」是體驗,即見到它、體驗它、如實了知它。哪些法是本來就有的?就是有情眾生自性本身所提供的這一切法和能力。所以「見性」就是要接納自我本身本具的一切法。這一切法是自我生命本身擁有的、是自性所生的,是與生俱來的。當我們接納這一切法時就叫「見性」,從這兒開始,才會有解脫和無上正覺。如果要息滅這一切法,就是妄想,為什麼?因為這一切法是自性本身所提供的,本來就是如此。

如何獲得解脫和無上正覺?娑婆世界生死法與極樂世界清淨法,在這一切法裡,它們是怎麼建構的?現在我們藉助上面的表格把這個理論說清楚。

首先就是「依於人類的知識、經驗、體驗認識論中的一切法」,分為兩個結果:一是基於對本體界認識能力的範疇、形式等種種普遍的規定性。什麼意思?就是現象界中的自我因素,也就是我們自己可以依於人類的知識、經驗、體驗和認識方式、模式,對本體界的一切法,即自性本身提供的一切法有所認知。認知形式一定要基於本體界一切法普遍存在的標準、原則,也就是範疇、形式、先天等種種普遍的規定性,這是人類認識一切法的第一個結果;二是個體獨特的對現象界的認識能力,即知識、經驗和體驗。

這兩個結果是自性本身具有提供能力的具體表現,有認識一切法的能力,即根本無明,及一切法的普遍存在。在自我因素的現象界中,基於色身的一切法,也有兩種能力:一個就是認識一切法的能力,即自我有主觀能動性,有認識一切法的慾求和能力;另一個就是一切法的呈現本身,即五蘊身、六入處的一切法。

自我因素有認識一切法的慾求和能力,經過行法實踐之後,所得的結果有兩個:一個是對本體界能力認知的結果,就是種種範疇、形式等普遍性的法則;第二個就是自身的眼耳鼻舌身一切法獨特的知識、經驗和體驗。這兩個結果是從能力、原則和理論的角度講的。

在生活中的具體結果,一個就是對器世間的一切法,日月星辰、山河大地、草木蟲魚,雖這些在我們生命之外,但能對觀察到的一切法,通過人類的認識能力將其歸納、總結出來,屬於人類為知性立法的範疇,是一切法的規定性部分。

雖然這些是基於人類的認知所建構的,但並不依於個體的知識、經驗而存在。也就是當我們說到範疇、形式、根本智的規定性的時候,這個規定性不是基於個體的知識、經驗的,而是要通過個體去體驗的。我們沒有辦法改變它,就像地球上的重力加速度是「9.8m/s²」一樣,只能體會它,沒辦法改變它。當給重力加速度定為「9.8m/s²」這個尺度時,「9.8m/s²」就已在人類的認知裡了。

給根本智的規定性一個名字,像丈量一樣,給它一個尺寸,這個尺寸、名字在佛教的語言,叫做「假立」,是假的。但是見性位後,則要知道這個名相不是假的,因為它背後是直指一個真實的、起作用的存在。

我們認識一切法、感知一切法,它的規定性就是這樣的。譬如對本體界一切法的認識能力,我們看到山河大地、草木蟲魚、日月星辰,它有運轉規律,而這些規律不是我們人可以改變的。但是本體界的一切法,也就是一切法的普遍存在本身,所提供的屬性是通過人類的知識、經驗、體驗,通過某種認識論的方法和原則去規定的。這個規定是呈現出來的,不是創造出來的,所以我們說人類為自然立法,「立法」的意思就是人類能給根本智的規定性一個尺度、一個測量,屬於人類基於器世間一切法為知性立法的範疇。

那麼,與我們的生命解脫和無上正覺有什麼關係?參見圖中「基於人類社會所建構的國家、道德、法律、規範,人類的理性立法」的部分。

在社會活動和生命體驗中,如何獲得生命解脫和無上正覺?這屬於人類為理性立法的範疇。也就是說,既然社會是所有人類共同創建的,有國家、有法律、有社會道德規範,這些規範和日月星辰、山河大地不一樣,它是我們人類共同的認知、共同構建起來的,所以也屬於共法世間的,也會影響我們解脫和無上正覺的體驗。

如何體會解脫和無上正覺?就要靠自我的約束,即人類的理性立法。也就是自己給自己立一個法律,必須要遵守社會道德規範、必須要遵守根本智對於解脫和無上正覺的規定,是自己命令自己去遵守的,所以是理性為自我立法。

明白了這些形式、範疇和它們所在的位置,就能知道根本智的規定性和根本智與本體之間的關係。當我們再談到範疇、形式時,都是基於人類認知的,而範疇、形式在我們的認識範圍裡不會變,是因為根本智本身的規定性不變。根本智本身的規定性是以怎樣的方式呈現呢?是以一切法普遍存在「現象」的形式呈現的。也就是說,當我們觀察日月星辰、山河大地的運行規律的時候,這些是普遍存在的一切法本身提供的現象,在這些現象裡,日月星辰、山河大地是不變的。皆因我們所認識的這一切法,是通過「現象」呈現出根本智的規定性是不變的,它就是這樣的,所以我們才能去丈量它,才會有數學、物理、化學、自然科學的種種公式、公理、日月星辰、山河大地。

規定性是通過普遍存在的一切法「現象」呈現出來的。比如想知道張師兄是誰,張師兄有他的名字,這個名字不能變,如果名字每天都變,我們就不知道哪個是張師兄。因此,名字是張師兄在這個世間呈現時現象的屬性。名字不變,並不意味著一切法存在的本體有那麼一個東西是不變的。也就是說,張師兄的名字是不變的,這是張師兄的規定性,要不然我們沒辦法認識他;但是張師兄他自己的自性本身不是一個固定的框架和不變的本體。

因此,關於【根本智的規定性恆常不變嗎?】這個問題,我們必須要把它分開,範疇、形式的部分,譬如種種數學公式、公理,這些是不能變的,是出於根本智的規定性,是通過共法世間普遍存在的一切法「現象」呈現出來的。

對於「外道法要找一個固定的本體」,指的是共法世間普遍存在一切法的本體是否是固定的一個東西、還是有固定的邊界。就像張師兄一樣,雖然他的名字是不變的,但是我們要看張師兄的背後是否也有一個固定的框架是不變的,即這個是,那個不是。如果有一個固定的框架,有框架就有邊界,有邊界就有相對,有相對就不在本體。這就把原則說清楚了。

因此,如來藏一切法(圖的左上角),它的第一個屬性是無生無滅、無垢無浄、無始無終,這是佛教常用的句式。為什麼?因為這一切法的本體本身不是相對法,沒有邊界。「無生無滅」是指它有生滅,但不以生滅來劃分它的邊界。也就是在我們認識它時,在認識論領域裡它有生滅,在本體界,則是通過生滅來表達它後面有一個本體。

這是經典裡的一種演說方式,比如談到見性位時,是用單一否定的方式,像【一切有為法如夢幻泡影】。我們個體的生命要到達見性位的時候,就是用否定的方式,為什麼?因為本體沒有邊界,沒有邊界我們就沒辦法給它一個「是」的概念。在我們的語言裡面,當我們講「什麼是什麼」的時候,「是」代表一種邊界。我們沒有辦法用有邊界的去描述本體,但我們可以用相反的方式,把所有的「是」都去掉,剩下那一個就是沒邊界的,那個就到達見性位。

如果要說本體的屬性,就要用雙向否定,即邊界的兩邊都要否定。因為生滅、染淨、始終都是相對法,從相對法的兩邊去否定,就能到達這一法的本體。所以就是無生無滅、無垢無淨、無始無終、非一非異、非染非淨等等。這是關於本體的演說方式。

如來藏一切法的第二個屬性就是離名字相、離言說相、離心緣相,因為名字相、言說相、心緣相是基於人類認識論的,所以,語言、名相、言說都是在分別法裡面的。

自我因素有給一切法劃分邊界的能力,它見到誰都想劃分邊界,所以要把這個功能先止息,才能見到本體界的一切法,也就是如來藏一切法的「本體」。那麼,這一切法的「現象」本身又是怎麼存在的呢?就是萬法因緣生。地球、宇宙、星係,或者山溝裡的一朵花、草原的小動物,這些均不需要人類的認識,它一樣在,為什麼?因為它是萬法因緣生。這是關於如來藏一切法本體的部分。

那麼,從生命的角度講,個體生命本體界的一切法有三個屬性:

第一個是生命本體的一切法,它和如來藏的一切法一樣,都是無生無滅,無染無淨,無始無終的。

第二個是指生命本體的一切法,在佛教講的就是第一義空名為智慧,名相言說即菩提義部分,其與如來藏的一切法不同。如來藏一切法的「空」是離名字相、離言說相、離心緣相,即不需要語言相、名字相。若講到生命本身的自性空是「第一義空名為智慧,名相言說即菩提義」,指的就是自性本身可提供我們思考、覺知、分別、選擇、判斷的能力,而這個能力也就是自性空所具有的能力。

第三個就是自性提供認識一切法的能力和一切法的存在。

這些是從生命本身,即個體生命本體界一切法來講的。而從生命本身現象界的一切法來講,也有三個屬性:

一是基於色身一切法有生滅、有染淨、有始終。因為衹要有色身在,感受到的都是生滅、染淨、始終。

二是自我因素的主觀能動性在現象界的表現就是如實知、如實體驗一切法,表現形式就是創造概念、構建形式、生起言說。

三是個體生命現象界裡的一切法,所感受的報身世間一切法,就是一切法從心想生。

這樣我們就把佛教常講的這些概念,給了一個大大的範疇,即先給它劃個邊界。也就是當我們講萬法因緣生的時候,是在講如來藏一切法、本體界的一切法,這一切法不因我想讓它怎麼樣,它就會怎樣;不因我對它有深刻的願望,它就會成為真實;不是的,因為它是萬法因緣生;然而在我們報身世間,則是一切法從心想生。

這些思想理論在《華嚴經》裏講的很清楚,菩提場會《世主妙嚴品》講的就是這張圖最右邊的部分,是有情眾生的本體界、阿賴耶識、大圓鏡智,提供能力的部分,即具有認識一切法的能力和一切法的普遍存在。普光明殿的行法理論講的是基於自我因素的現象界的這一部分,有情眾生個體生命的存在,認識一切法得生命解脫和無上正覺。

再看這張圖左邊,如來藏現象界一切法和本體界一切法是一還是二?即一切法現象和本體之間的關係。

如來藏一切法,即我們所面對的一切法,它的現象是生滅流轉生生不息,屬於生滅法。這一切法的現象和本體,我們在表格中把它們合在了一起,因為現象界既是本體界。生命本身也一樣:現象界是基於色身的自我因素的一切法;而本體界的一切法我們無法依靠現象界的自我因素去到達,因為它是自性法。換句話講,我們本能、天生就有的那些能力不是差別智中的自我因素能息滅或生起的,

那麼,本體界與現象界是一還是二?現象界的一切法,諸如我們看到的山河大地,草木蟲魚,乃至日月星辰就是一切法的現象。滄海桑田、春夏秋冬、日出日落,都是在生滅法中。一切法的本體所提供的規定性,依賴於現象而呈現出來。因此認為它的背後有一個本體是能夠總持這一切法的,也就是在現象後面有一個無生無滅、無垢無淨、無始無終的本體。

為什麼認為在現象背後有一個本體?這就關係到如何認識一切法,為什麼要建立一個本體界的問題。如果一切法的現象,山河大地、日月星辰背後有一個本體的話,這個本體是沒辦法見到的。如《金剛經》中談到的【若以色求我、以音聲求我,是人行邪道,不能見如來】。「如來」指的就是一切法的普遍存在,「如來」所生一切法就是如來藏一切法。

《金剛經》為什麼要這麼說? 我們明明見到山河大地是有相的,所以就必須要說清楚山河大地背後,或者我們個體生命的背後,一定要有自性。也就是既然我們沒辦法見到它,就一定要假設有一個自性,因此就必須要說到在一切法流轉的過程中,有一個同質性。

比方我知道今天的我,就是昨天的我、前天的我,我們色身上的每一個細胞都在變化,憑什麼我就知道昨天、前天的我就是今天的我?這就要去證明,而常見的依據,就是因為我有記憶,我今天記得昨天的事,所以知道昨天的我就是今天的我。其實這並不是證明,只是通過觀察來說明我記得昨天的事,所以知道昨天的我就是今天的我。假如針對生死,我這輩子的色身並不記得上輩子色身的存在,上輩子的一切法是不是被這輩子我的色身所繼承?不知道。因此,這時我們必須要知道昨天的我與今天的我背後有那麼一個力量,它能把昨天的我與今天的我統一起來。

我們就是靠那個力量去總持昨天的我和今天的我,所以這個總持的力量必須要有。如果沒有這個力量,生命就是隨機的、一切法本身就是隨機的,也就沒有辦法說山河大地、日月星辰的運行規律,沒有辦法知道昨天和今天運轉的規律是一致的。因此,在一切法的現象背後,我們必須假定有那麼一個力量來總持這一切法的相續,這個力量我們給它一個名字就叫「本體」。

因為一切法背後的力量,本體,就是通過這一切法的現象呈現出來的,所以本體和現象是同一個。在不同的宗派思想裡,可能言說的名字不一樣,甚至有的並不認為這一切法背後有那麼一個力量;不認為沒關係,但必須要能解決日月星辰、山河大地一切法的存在本身,以及保持相續的問題。因為相續是一種必然性,而不是隨機性。在我們看來有些是慣性的,也就是通過人的觀察給出的結果,並未到達根本智本身的認識形式、範疇。因為觀察本身是基於當下的認識能力,是基於知識、經驗和體驗的,所以就必須要說明總持一切法本身的那個力量是如何不通過觀察、不通過自我知識的參與而存在的。這時,就必須要給後面的總持力一個遠離知識、經驗之外的一種描述。實際上,儘管描述還是依賴於我們的認識方式提煉出來的,但是它已經超越了我們的知識和經驗,所以稱它為「形式」。

也就是說,我們有認識一切法的能力、有定義一切法存在本身、本然存在、必然存在,以及相續等這些規則的能力。這是人類與一切法之間的關係,是生命本身提供給我們認識一切法的能力,以及在能力裡去獲得解脫與無上正覺。

這張圖裡,自我生命本身和一切法的存在本身是分開的,這部分在不同宗教會有不同的說法。關於生命本身與所面對這一切法之間的關係,佛教的理解就是:生命本身,即本體界,為我們提供了:

一是認識一切法的能力,即根本無明,當我們到達等妙覺位時就變成根本智。它是以怎樣的方式呈現的?就是以有情眾生個體生命的方式呈現的。我們當下的色身自我因素有主觀能動性,有認識一切法的能力,是自性本身提供的,是通過現象界中自我因素呈現出來的。也就是根本無明提供一念無明的力量,一念無明能讓我們獲得具體的體驗,所以自我因素能夠面對一切法、認識一切法。因為一念無明是從根本無明生起的,所以,根本無明是力量,一念無明是具體的顯現。

二是自性本身一切法的普遍存在,是通過一切法普遍存在的現象,以這種形式提供的。所以我們是用一念無明反過去認識根本無明、去認識自性本身所呈現的一切法,於是我們就有丈量它的能力。實際上,唯識講的就是這部分,根本無明、一念無明的種種屬性,以及它們之間的關係。因此,根本無明也叫無始無明。

這是從生命自性本身能力的角度去講的,所以自我色身、自我因素的呈現和一切法的普遍存在本身是一體的。

如果從一切法存在本身來講,生命本身為什麼有認識一切法的能力?因為一切法普遍存在本身有認識自我的能力。這一塊不容易理解,就是這一切法本身認識自己的能力是通過有情眾生個體生命的方式去認識的。

認識方式就是個體生命本身有阿賴耶識的一切法、大圓鏡智的一切法、有根本無明。因根本無明有認識一切法的能力和欲求,通過個體生命的一念無明、差別智在眼耳鼻舌身一切法中生起覺知、思惟、觀察。在面對一切法的時候運用這兩個能力:一方面對本體界的一切法畫出邊界、給出範疇、形式等種種根本智普遍的規定性。以及在一切法中依於個體的知識、經驗和體驗,獲得解脫和無上正覺。這是兩個方向的,佛教是從右向左來言說的,而哲學是從左向右的。譬如哲學講到的現象學,就是從左邊到右邊的。

人為什麼有認識一切法的能力,是因為普遍存在的一切法是通過有情眾生的生命來認識自己的。用佛教的語言就是自性本體,即生命本身、自我因素和一切法之間需要一個認識的橋樑,而這個橋樑就是這些名相、思惟、分別、選擇、判斷。它產生的結果、呈現的方式就是範疇、先天形式、知性等等。這些都是我們對自性本體認識一切法的能力做出的規範。總之,對自性本體的認識用言説方式表達出來,就是範疇、形式、知性等。

在佛教宗派裡,不論是提出哪些思想理念、行法實踐,無非都是這範疇裡面的。不同宗派的思想理念和行法實踐都是針對整體理論中的某一環,雖然都是指向解脫和無上正覺的,但因為很多時候並不是完整的針對從初發心到如來地的所有法,或者即便有這個欲求、說法,但這個說法在理論架構上與《華嚴經》相比都存在缺陷、盲點。因此,在現實中其實很難找到哪一個宗派能像《華嚴經》能把一整套的思想理論、行法次第講清楚。

關於問題中提到的先天形式、一切法的普遍存在,在剛才講的這些都包含了。