《答疑》七

2024-10-26

諸位同學大家好!

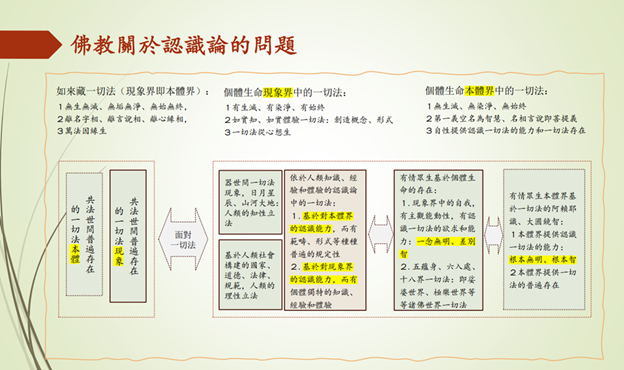

上節課,回答了佛教認識論中的三個問題,為了便於理解個體的知識、經驗、體驗輿所面對的一切法間的關係,我們把個體生命和如來藏的一切法分開,並把很多原理,特別是佛教整體行法理論的結構,以及經典和菩薩論的核心理念所在的位置給大家講清楚了。

今天把一些細節再給大家澄清一下。

不同宗派對生命本體、生命現象和如來藏的解釋皆不相同,有的甚至不認可如來藏一切法的存在,直接是從業力流轉的現象本身去解釋一切法的相續。實際上,用什麼名字、怎麼解釋都沒關係,關鍵的是要把因果關係、一切法相續的必然性說清楚。

在上圖裡,其實我們更關心右邊這一塊,即修行者如何在行法實踐中穩定地獲得生命解脫和無上正覺。從中,我們也能看到行法實踐的目標就是要將一念無明、根本無明轉變成差別智和根本智。

根本無明與根本智其實是基於本體生起的同一個力量;同樣,一念無明與差別智也是同一個力量生起的;但確切講,它們並不是同一個,只能是源於同一個力量生起的,所以在生命中的呈現是不一樣的。為此就必須明白什麼是根本無明和一念無明,無明就是對某一法、某一個現象不能明瞭;根本無明是指對某一法不理解、不明瞭的那最初的力量;一念無明是指對具體的一法不明瞭。

至於差別智和根本智、一念無明與根本無明之間的關係,為什麼不能與生俱來就有差別智和根本智呢?假如一出生就有圓滿的根本智與差別智、見一切法了了分明,生來不就是無上正覺了?其中的關鍵一定要清楚:差別智與根本智一定是依於當下生命的知識、經驗、體驗;而根本無明和一念無明則不同,確實是與生俱來的,是自性法。

通常在進入華嚴行法之前,我們不願意承認根本無明與一念無明是自性法,認為有一種方法可以破除一念無明和根本無明。雖不能說這種說法是錯誤的,但要深究是怎樣的一種破除,是破除這一念無明之後,一念無明就永遠不再生起,而下一個直接就生起根本智和差別智嗎?其實不是這樣的。根本無明與一念無明是生命本身本有的力量,一念無明是相對於差別智而言。看上圖右邊,生命本體分為本體界和現象界,其中本體界的表現方式就是根本無明,現象界的表現方式就是一念無明,所要表達的就是自我因素既在本體界也在現象界。

本體界根本無明的表現方式是呈現一切法。生命本身提供給我們認識一切法的能力與一切法的普遍存在。從生命覺悟的角度去講,根本無明的表現方式是以圖形、圖像的方式呈現一切法的,包括生起無上正覺的力量,根本無明有編織一切法和提供一念無明的能力;而一念無明又有生起概念、判斷的能力,這些都是自性本有的力量通過根本無明的表現方式所提供的。

因此,根本無明是以圖形、圖像的方式呈現一切法的,而一念無明的呈現方式,就是當我們看到山河大地、草木蟲魚,對某一法生起關注時,就是一念無明的力量生起。為什麼不稱其為差別智?或一切法的本身叫根本智?是因為差別智、根本智需要有如實知所見一切法的能力。

「如實知」就好像我們有一種尺度能夠衡量所見的一切法。根本無明表現出來的「識」,就是指我們識別一切法、覺知一切法的能力。所謂以圖形、圖像的方式,但這個圖形、圖像非指紙上的圖形、圖像,而是指山河大地、草木蟲魚,就像我們睜開眼看到的這個世界,是以整體的圖像形式呈現出來的,這是根本無明的表現方式。一念無明則是指在這個圖形、圖像裡,發現某一法與其它諸法的不同,從而對它生起關注。

根本智和差別智是指我們要有一種方式,對所見的一切法能夠加以衡量,就像丈量一樣,以一種方法、尺度和嚴格的邊界去劃分一切法;有這種能力時才叫根本智和差別智。也就是說,根本無明以圖形、圖像的方式呈現一切法時,並不直接提供給我們衡量一切法的知識和經驗。

我們有丈量一切法的慾求,是通過一念無明的生起,然後去如實知、如實瞭解、如實明瞭這一法。若只是在眼見的所有法中明瞭這一法,就叫差別智,因為這時尚無總體衡量所有法的能力;所以行法實踐中建構起來的差別智、根本智就輿色身的知識、經驗相關。

從知識、經驗的角度講,在這一生中通過修行,如實知、如實體驗眼見耳聞的一切法,建構起來差別智、根本智的一些能力,到下一輩子還要重新來。經過不斷的行法實踐形成一種總持力,能夠衡量眼見耳聞的一切法到達如實知,這個能力是通過生命的本體傳遞的,是基於個體的知識、經驗、體驗的。

這裡有個問題:既然一念無明、根本無明是根據凡夫種性的知識、經驗、體驗來講的,而差別智、根本智是根據菩薩種性修行者的屬性來講的。那麼兩個之間有什麼本質的差別?就是從生命體驗來講,一念無明與差別智的差別,在凡夫種性依賴於一念無明生起對一切法的知識、經驗、體驗,即生命本身有要去了解眼見耳聞的一切法的欲求。假如凡夫沒有經過學習和訓練,不知如何測量自己生命中的一切法。這時不是指沒有這個能力,而是說即便沒有經過訓練,我們也會有欲求和能力的生起。那麼,這時欲求和能力的表現方式,就是人天眾生有運用知識、概念、思考、分別、選擇、判斷的能力,這是超越其他有情的。

其他有情也有根本無明和一念無明的力量,像那些小動物也能對某一法生起關注,也能分辨出哪些是危險的、哪些是能喫的、哪些是不能喫的,但這些都是基於本能的。人天眾生一念無明生起時有一種特殊的力量,就是可以生起名相言說,能運用概念、知性和理性的能力來丈量一念無明和根本無明現前的一切法,修行者就是利用這個能力去獲得解脫和無上正覺。

並不是在凡夫種性就沒有語言、運用文字言說、推理的能力,但在面對一念無明和根本無明時,生起來的卻是娑婆世界,而菩薩種性生起來的則是極樂世界、華藏世界,差異就在於凡夫種性運用知識、經驗、體驗去丈量現前的一切法時,使用名相言說的能力沒有經過規範化。意思是雖同樣能生起概念,能運用邏輯推理和理性能力;但凡夫地所運用的是過度依賴自我的知識、經驗和體驗,對語言名相言說本身的範圍把握不清。

因為當我們對某一法生起覺知、思惟、分別、選擇、判斷時,假如運用概念、推理、知性、理性的能力本身沒有經歷訓練和規範化,就容易出現一個問題,即所使用的概念往往超越這一概念本身的邊界,做推理時所運用的邏輯、次第超越了次第本身的邊界。這時就會出現虛妄相,帶來不實的感受,自以為丈量的很準,這是凡夫種性的一念無明、根本無明和菩薩種性的差別智、根本智之間的核心的差別。

般若智慧有三個屬性,是出於本體的、自內顯發的、周遍完備的。如果從如來地一切法的角度去講,凡夫種性的這些能力同樣是般若智慧的能力,它也是自內生起的、出於本體的、涵蓋一切法的。並不因為是凡夫種性於是乎所見的眼前一切法就會少一塊,問題在於般若智慧的能力生起之後,凡夫種性不會使用它,使之不規範;而菩薩種性不同,在自性智慧生起時能明瞭它,做到概念準確、次第清晰、系統完整。所以,如果在運用知識、推理、理性的能力做思惟、分別、選擇、判斷時,使用的概念不準確、次第不清晰,就跟凡夫種性是一樣的,加工出來就是虛妄法、不實法。

明白這個道理,我們就能知道:一,為什麼在經典上世尊說【煩惱即菩提】。煩惱是怎麼來的?就是虛妄法帶來的。虛妄法怎麼形成的?是因為我們面對一切法,生起思惟、分別、選擇、判斷時使用的概念、推理不符合那個邊界,而超越邊界帶來的就是虛妄法。二,一念無明和差別智是同一個力量生起的,根本無明與根本智也是同一個力量生起的。

一念無明和差別智是能具體體會的,當我們面對某一法時,如果概念不準確,那麼對它的理解就不準確;如果推理的過程有欠缺、有跳躍,那麼對這一法的生、住、異、滅、相續、流轉的認識就不準確。《華嚴經》在十住位的初住位就談到修行者要以如來地的十種智來生起華嚴行法,而十種智的第一個就是處非處智,即知道面對某一法時以何種方式生起覺知、思惟、分別、選擇、判斷纔是符合梵行清淨和生命解脫。

在根本智與根本無明這個層面,根本無明是通過什麼方式去丈量的?或者丈量的表現形式是什麼?就是通過範疇、概念、形式去測量根本無明。也就是說,當我們具備了某種能夠確切了知某一類法能力時,那個能力就是對根本無明的一種丈量。比如:我們上完小學、中學就能掌握加、減、乘、除的能力,這時我們面對某一個具體問題,要解決它時,所使用的公式、公理一定要準確,因為只要運用的公式、公理準確,那個結果一定準確。具體面對和解決某一法時,就是一念無明到差別智的轉換。比如:我最初不知道怎麼計算這道題,但現在我有方法、概念、過程,每一步都很清晰;這個從原來不會計算到現在很穩定、很有把握地計算準確的過程,就是從一念無明到差別智的轉變。

根本無明如何轉變到根本智?就是通過不斷的訓練,直到擁有能解決這一類問題的能力,即有一整體的、原則性的方法,這時這種能力就是根本智對根本無明的破除。由此,我們就能體會到生命中根本無明是沒有邊界的,因為它是本體界自我因素提供的。要注意,這裡講的「沒有邊界」不是我們認為的那種像宇宙、空間那樣無法測量的沒有邊界,而是指我們沒有辦法以差別智這種生命體驗的方式去丈量它。因此,根本無明本身沒有邊界,只要想去丈量它,就是錯。

雖然根本無明沒有邊界,但是嚴格來講,根本智是有邊界的,且所生起的能力本身是無量的。比方我有計算準確的能力,此能力本身在這個範圍裡可以生起無量法,也就是我有準確計算某一類問題的能力,可以給我無量的問題,我都可以解決它,所以這個能力沒有邊界。換句話講,是從能力本身面對一一法時,那個一一法沒有邊界。然而,根本智在丈量根本無明時,根本智本身是有邊界的,即以理性為邊界。當然,也能以形式、範疇等等為邊界,總之只要我們能理解就行。

根本無明本身沒邊界,但自己在某一方面的能力是知道的,譬如在這一個圈子裡,我瞭解根本無明的所有問題,並都能解決。就好像中學畢業後,在面對某一類問題時,可以很有把握、很穩定的去解決,這個能力可以應對一一法,沒有邊界;但能力本身是有邊界的,即對問題之外的一一法,我們是沒辦法解決的,因為那是根本無明所提供的一切法。怎麼辦?繼續修行,把根本智的能力向外拓展,這時的行法實踐在《華嚴經》裡就是等覺位以後的普賢菩薩法界,就是在根本智與根本無明之間,拓展根本智的邊界。

差別智行法就是當面對某一法不瞭解時,然後有一個方法可以去丈量它;如果方法符合一念無明的屬性,就可以丈量準確。至於是否需要把生命中所有的關注都轉成差別智?不需要。因為當我們關注某一法時,只有這一法對我造成困擾,纔有要解決它的欲求,這時的差別智力量才給我們帶來有用的東西。從生命感受的角度講,一念無明帶來的體驗永遠要比差別智的這些智慧跑得快一些。

在一念無明的範疇裡,差別智和一念無明之間是怎樣一種丈量關係?一念無明是沒有邊界的,因為我們還沒有對它進行丈量,一念無明的邊界只是在這一法獨特性本身。也就是說,當我們對某一法生起關注時,這種「關注」包含了一念無明的所有法、所有力量;差別智就是對這種「關注」生起如實知。差別智形成的邊界就是概念,知性。像數學、物理、化學這些公式都是屬於邊界,若超越這個邊界,就會形成虛妄。

現在我們把如何將一念無明轉為差別智,如何從根本無明轉到根本智的原理跟大家講清楚了,這樣大家去看佛經中講到無上智慧時,就能夠辨識應該生起怎樣的行法實踐,而不會產生一種幻覺,比如説到當到達如來地無上正覺時,就會自然而然的明瞭宇宙中所有問題的答案,這就是虛妄法,它超越了無上正覺本身所規定的邊界。實際上,我們就是在根本無明、一念無明生起的過程中,以差別智明瞭一切法,來設定一念無明和根本無明的邊界,其本身就是無上正覺的行法。

這是對上次答疑的補充。

華嚴行法理論把如來藏一切法、生命本身的一切法講得很清楚。如上圖最右邊的這一塊,自性本身能呈現的一切法在菩提場會都講清楚了,其中普賢菩薩入毘盧遮那藏身三昧生起華藏世界的這部分,就是從根本智角度去講的;而這個根本智代表世尊到達無上正覺時已經有能力去丈量生命中的一切法,他丈量出來的、所證得的根本智,就是在菩提場會。作為修行者,我們也有這樣的能力,而能力就來自於我們自己的根本無明;行法實踐的過程就是對照《華嚴經》,以同樣的方法去丈量自己自性地的一切法,所構建起來的也就是菩提場會的一切法、華藏世界的一切法。

菩提場會之後的普光明殿會說了兩個方面:一是自性本身提供生起行法實踐的慾求、能力和一切法;二是住行向地四位行法,即在現象界將一念無明轉成差別智;這兩個總合在一起,就能讓我們獲得解脫和無上正覺。

「解脫」是從一念無明的角度去講的,不受一念無明的影響就得解脫。當有能力去丈量根本無明時,才得無上正覺。假如只想得解脫,不想得無上正覺,那麼「解脫」的範疇裡就有很多種類,如世間解脫、共外道解脫,佛教講的是不共外道解脫,即以智慧力對一念無明生起丈量。

當我們能如實知一念無明本身生起作用的原理,也就是「是處非處智」能涵蓋它時,這一法本身對我們造成的影響就能消除。就像沒上學時,面對數學題總是很緊張;但當我們小學、中學畢業後,再去做小學生的數學題,就絲毫不會緊張了。因此,佛教是以這樣的方式得解脫的,與不去上學,或者遠離考試而獲得解脫是不一樣的。不上學、不去面對問題,這種只是共外道解脫、世間解脫。

實際上,在佛教領域有很多行法都是共外道的解脫。比方有些行法實踐、行法理念是遠離一切法的。「遠離一切法」就是不再生起一念無明對一一法的關注,當某一法的生起影響到我時,或者我不得不對它生起關注時,我就止息自己的思惟、分別、選擇和判斷。這時得不得解脫?得世間解脫,但不得真正的生命解脫。佛教面對某一法,對它生起關注,當它造成束縛和影響時,我們要去解決它。就像面對不會做的數學題一樣,要通過學習去解決它。

佛教中有兩個很關鍵的說法被很多人誤解,就是「萬法因緣生」和「一切法從心想生」。從自我因素面對一切法的角度看,共法世間的一切法是「萬法因緣生」,我們生命本身報身世間的一切法是「一切法從心想生」。「萬法因緣生」是從如來藏一切法普遍存在的法則,去講必然性的因果相續,包括我們的色身。在共法世間,色身是依賴於因緣法而存在的,當因緣破壞時,我們色身的生命就會破壞;這是必然的,不會因為我們願意它如何,它就會成為我們所願意的樣子。

「一切法從心想生」是從報身世間角度去講的,自我因素在報身世間具有決定的權利去生起一切法。這個能力告訴我們:在面對世間一切法時,行法實踐說到底就是以怎樣的方式來去除共法世間那種必然的諸法流轉給我們造成的影響。

在共法世間我們有苦難、有危險、有生死,這些帶來苦受的一切法是否能夠憑願望就可以改變?不可以。因為這是共法世間萬法因緣生的一切法,不會因為我們的想法而改變。就像地球自轉每天二十四小時,繞太陽一圈三百六十五天,不會因為我們想讓它每天變成二十個小時、三十個小時,它就會改變。不管怎樣的唸咒、做法會,都不會改變。遠古時期的人們就是以這樣的方式祈求地球怎樣的改變,但實際上是不會實現的,因為它是萬法因緣生。然而,在報身世間則是依自我因素生起某一法。

需要強調的是,因為「一切法從心想生」,所以自我因素在生命中,在報身世間有決定的權利生起某一法。「生起某一法」代表自我因素有開啟某一法,讓它成為第一因的力量。但在「萬法因緣生」如來藏的共法世間,我們沒有辦法成為第一因,必須遵從「萬法因緣生」的法則。若要改變某一法,就必須生起身心作為,依此身心作為生起世間因緣,以世間因緣去改變世間的某一法;在這過程中,我們沒有辦法改變「萬法因緣生」本身的法則,只可以利用這個法則,運用我們的知性去明瞭一切法,然後像自然科學一樣,以知性為自然立法,通過數學、物理、化學,可以在「萬法因緣生」的世間來建造房屋、高樓大廈。都是利用共法世間諸法的屬性,來建構出人類所需要的東西,而不是違逆「萬法因緣生」的法則。

然而「一切法從心想生」則不一樣,自我因素在報身世間有決定生起一切法作為第一因的力量,由此我們才能祈望通過行法實踐去獲得解脫和無上正覺。反之,如果報身世間的一切法也是遵從「萬法因緣生」的原則,也要符合因果律的話,就意味著我現在是凡夫地,就永遠在凡夫地。之所以能夠通過行法實踐獲得解脫,就是因為我們能夠在報身世間以自我因素,通過分別、選擇、判斷來止息某一法流轉的因緣,而重新開啟另外一法,使其獲得解脫和無上正覺。

身為修行者,怎麼知道自己肯定能得無上正覺?就是因為我們能開啟某一法。用佛教以外的語言來講,「開啟某一法」是指人類本身有創造價值的能力。佛教的修行者所創造的價值,首先就是獲得解脫和無上正覺。人天眾生就是依賴於「一切法從心想生」而具有創造價值的能力,所以世尊在經典上講:如果說世間因緣是不可違逆的,諸法因果是不能改變的,這就是外道說;因為忽略了自我因素在行法實踐中的主動性,這就不是佛教弟子,這是「萬法因緣生」和「一切法從心想生」的區別。

「一切法從心想生」並不是專門針對佛教修行者的,對凡夫也是一樣,他在內心深處要生起某一法,其他人是沒有辦法靠外力去改變他的,所以過去有人講【三軍可以奪帥,而匹夫不能奪其志】。為什麼?因為即便是普通人,他內心深處打定的主意,別人也沒辦法去改變,因為在他的報身世間有決定的能力來守住這一法。

因為人天眾生有從一念無明轉到差別智、從根本無明轉到根本智的能力,這個能力是通過名相言說、通過理性、知性去展示出來的。剛才談到根本無明是以圖像的方式展示的,即根本無明提供圖像,有圖像的想像力;一念無明是針對某一法生起的,也是圖像的想像力。凡夫種性眾生和其他種類的,比方說動物也有想像力,也有分辨、分別、選擇、判斷的能力,但是他們不是憑藉於語言、概念、推理、邏輯去做分別的,而是出於本能的力量。本能的力量就是通過簡單的、直觀的感受和能力去分辨的,而這種簡單、直觀、表淺能力的表現方式就是依於圖像的想像力。

修行者要成就生命解脫和無上正覺,他與凡夫種性眾生的差異在哪裡?在於他是依賴名相言說、依賴理性所提供的規則來生起無上正覺的智慧。也就是說,人天眾生有基於概念的思惟力,但是如果沒有經過訓練,往往是依賴於圖像的思惟力、圖像的想像力去認識某一法的。修行者要到達解脫和無上正覺是通過概念進行思惟;而其他眾生像動物是通過圖像進行思惟,這是兩者的區別。

在世間法裡,為什麼常常出現盲目崇拜?什麼叫盲目崇拜?什麼叫民間信仰?盲目崇拜和民間信仰都是基於圖像、基於想像的一種崇拜,中間沒有理性的因素加入;而修行者若要到達無上正覺,必須要在這中間,即從圖像的思惟方法轉變成依於概念思惟的方法,因為依於概念、名相言說的思惟方法能為我們丈量這種圖像提供一種準確的能力。

古人談到【我愛我師,更愛真理】,這句話是什麼意思?「我愛我師」就是基於圖像的;「更愛真理」是人天眾生有依於名相言說、依於行法次第準確的規則去丈量一切法的能力,這是人天眾生區別於其它眾生根本的地方。在見性位之前,要息滅這種名相言說、思惟、分別、選擇和判斷,所以在經典中會講【言語道斷、心行處滅】。從見性位之前的行法實踐要到達見性位,也就是要見到自性本身提供的一切法這個階段,這樣講是沒錯的;但是,要成就無上正覺,就要在見性位之後依賴於名相言說、依賴於一念無明生起的過程裡,如實知、如實體驗一切法,所以世尊在經典上也談到【佛性者第一義空】。

「佛性」就是根本的覺悟力,根本的覺悟力就是第一義空,而【第一義空,名為智慧】,這是針對我們人天眾生來講的。同時世尊也談到【名相言說,即菩提義】。「菩提」就是依賴於根本的覺悟力生起的那一個力量,就像種子一樣。【名相言說,即菩提義】就是當丈量某一法的時候,那核心的、最小的因素就是某一個概念;概念準確之後,再加上行法次第,表現方式,比方要有公理、邏輯和丈量的過程,若加進來的每一步都準確,得出的結論一定準確。

【問】:《華嚴經•淨行品》中的善用心是聞法模式基於色法世間的善用心,四十一種善用心皆是總相,未見性修行者也能做到。《十無盡藏品》是內在覺知模式的菩薩善思惟,「十種無盡藏」要依於身心覺知的一切法,生起菩薩善思惟所能得。菩薩善思惟是報身世間微細相,見性位行者才能生起。請教張師兄《淨行品》的善用心用哲學語言應如何理解?雖然您認為從經文的角度來解釋,未見性修行者也能做到,然而龍樹菩薩真正想說什麼呢?請從哲學角度再來解釋這兩品的不同是怎樣的?

【答】:熟悉《華嚴經》結構的同學應該知道,普光明殿的行法分為四個階段:十信位一個階段、住行向地四行法一個階段,等妙覺位各一個階段。《淨行品》是十信位六品經文中的第五品,《十無盡藏品》是十行位四品經文裡的第四品。在《二十八講》裡,我們談到《淨行品》是未見性修行者也能做到,這裡我們要說清楚,就是在《華嚴經》普光明殿行法理論裡,普光明殿這一層講的是根本智本身的力量,即上圖右邊的自性本身給我們提供的能力,以及這些能力的表現方式。

也可以認為普光明殿是根本無明提供的力量。我們常認為「光明」應該是指根本智、差別智,即智慧本身,其實不一定。只要能給我們提供覺知、思惟一切法能力的那一塊,就是普光明殿。從凡夫種性角度來講,就是根本無明的力量,這個力量能夠讓一切有情對一切法生起覺知、思惟、觀察。

在淨土宗談到【阿彌陀如來的光明照十方國無所障礙】,在生命中,只要是能讓我們覺知、觀察一切法的力量,就是「阿彌陀如來的光明」,所以說【阿彌陀如來的光明照十方國無所障礙】。「十方國」是指一切有情眾生,他們有一個共同的特點,就是能覺知、觀察一切法,而阿彌陀如來就是在那一切法中提供給所有有情眾生這個能力,所以【阿彌陀如來的光明照十方國無所障礙】。

問題中講到普光明殿十信位的【百四十一種善用心,未見性修行者也能做到】,為什麼?不管見性沒見性,自性本身就提供這樣的能力。這個能力具體表現方式是什麼?十信位有六品經文,前三品講文殊師利菩薩演說《如來名號品》、《佛四諦品》和《光明覺品》中的一切處文殊師利菩薩生起。到《菩薩問明品》、《淨行品》和《賢首品》時,是講文殊師利菩薩要在十信位行法裡呈現,而「文殊師利菩薩呈現」代表自性本身有能讓我們辨別一切法,有分別、選擇、判斷一切法的能力。

《十無盡藏品》提供的所有菩薩道種,是見性位以後才生起的。什麼意思?見性的「性」是生命中本有的,所以本有的、本能的一切法都是自性所生一切法,包括貪瞋癡慢。「見性」是說我能確切體會到生命中的一一法是自性生起的,所以首先我要接納它,而不是排斥它。佛教行法理論裡講到的「証得」、「見性位」是指要把某一種能力具體的落實在一一法中,如果只明白道理,或只有這個能力,但從來沒有落實過,就不叫「見性」,而叫「明心」。就好像說我有準確的計算能力,但是我從來不計算任何題,那麼這個能力就是假的,最多叫「明心」,因為「見性」是指我真的能夠計算某道題。

《十無盡藏品》是在十行位生起的,這時的起心動念就是菩薩道種;這不是總的言說,而是指只要在一一法中起心動念,那一念頭就是道種,是見性以後纔有的。十信位說我有這個能力,但是這個能力還沒到住行向地四位行法,所以這時不叫「見性」,但可以叫「明心」。總之,「明心」是從能力的角度來講的,「見性」是從具體能力顯現的角度去講的。

十信位是講自性本身提供的能力,在哲學裡把這一塊叫做形式、先天知性。因為自性本身提供這個能力,我們纔有可能在每一法中能夠如實知、如實體驗,能夠生起正知見、正思惟。住行向地四位行法就是在一念無明的範疇裡生起的。

【問】:張師兄,這個圖我有一點迷惑,就是個體生命現像中介入一切法,但我以為這下面對應的這兩個方框都是現象界。後來又說個體生命本體界中一切法下面對應的這個有情眾生,是基於個體生命的存在,那個也是現象界,我有點對應不上了,就是從左邊數的第三個方框和第五個方框是現象界的?我聽的有點糊塗。

【答】:這兩個是合在一起的,因為沒有辦法把它確切分開,說哪個是本體的。但若要為它命名一個本體,就是圖中最右邊這一塊,我們管這叫做本體界,但這一塊是和最左邊如來藏的一切法,即共法世間一切法是連在一起的。

當下依於色身呈現的,叫現象界;不依於我們的知識、經驗而存在的,叫本體界。談到現象界,需要補充一下,在佛教經典裡還有一個詞叫「現相」,和「現象」的意思不一樣。現象界是指表淺的,比如直接看到外面的山河大地、草木蟲魚,像圖像一樣的,這就是現象界,我們都是生活在現象界。而「現相」是指我已經知道如何去丈量這一法之後,這一法在我的報身世間的呈現。再說一遍,「現象」是指表淺的、基於圖像的直覺體驗;「現相」是心裡纔有的,就是我能認識這一法,它是我報身世間的呈現。

【問】:那上圖第五個方框是「現象」還是「現相」?

【答】:如果我們強調的是報身世間的一切法,就用「現相」;但這張圖裡,我們主要強調它是和一切有情並存的,是從外在顯像來講的,所以用的是「現象」。其實,上圖最左邊的是共法世間因緣生的一切法,右邊是有情眾生報身世間的一切法。在《唯識》裡還有很多理論可以說,但是現在的問題是,如果是多個眾生,比如張三、李四都在我現在觀察的一切法中,到底他這個現象是依賴我自己的根本無明生起的?還是張三、李四依賴他們自己的自性生起的?這後面還有一大堆理論,咱們就不講了,再講就更複雜了。

您就把這張圖裡面從右到左,從左到右,如何認識、如何連接的,弄清楚就行了。

【問】:張師兄,當您說「一切法從心想生」這一塊時,提到了自我因素,在報身世間有決定的能力和權利。您當時特別強調了他有開啟某一法,讓他成為第一因的力量。這一塊是不是就是指我們的第七意識?就是開啟「有」的這個力量,即道種的這個力量?就是讓一件事情成為道種,而不是讓一件事情成為我們的負擔和束縛?

【答】:對。從密法言說的方式來講,《華嚴經》十住位是天帝釋在須彌山頂生起的,天帝釋就是我們的自我因素,它有生起一切法的能力,在報身世間它可以成為第一因。正是因為自我因素是生起報身世間一切法的第一因,它有這樣的能力,所以我們才會被這種能力所困惑。我們的束縛就來自於這個能力,就是我能夠生起這樣一法,也能生起那樣一法。如果我必須生起某一法,反而就不是束縛了。就像我們自己色身的生長、本能出生的一切法等等,因沒有辦法掌控它,所以反而不會造成束縛,隨便它就好,反正是萬法因緣生。

恰恰因為報身世間我們有成為第一因的能力,且這個能力是絕對能力,所以才會給我們造成困惑:到底要選擇符合萬法因緣生的、符合本能欲求的這一法?還是要生起符合解脫與無上正覺的那一法?這時就是考驗我們智慧的時候,我們有決定的能力去選擇,而「解脫」就是在這個地方生成的。

【問】:那麼,這個能力跟我們自欺欺人的那個能力有什麼不同?

【答】:您說得對,自我因素在報身世間有生起一切法的能力,自欺欺人一定有它的目標,我們到底是符合那個目標,還是符合其它規範?比如:我可以生起不符合道德規範的想法,也可以生起符合道德規範的想法。像儒家講的【君子慎獨】為什麼説它直指報身世間?意思是就算你自己一個人獨自待在一個地方,你在想什麼?你有決定的權利。所以談到這和自欺欺人有沒有關係?從生命本身來講,我們有生起一切法的能力,而自欺欺人一定是符合某一個目標,但它可能不指向解脫和無上正覺。

反過來講,即便我特別想生起某一法去符合解脫與無上正覺,但我是不是真的就能到達那個目標?不一定。也就是我在設定這個目標的同時,還要有一種穩定的方法去到達那個目標,這就需要反覆磨練,而這個磨練的經歷就是修行。這下講清了吧?

【問】:講清了。您是說這個自欺欺人後面的那個目標和它這個模式,其實是不符合根本智的規定性的?

【答】:符合。為什麼?您剛才提起這一塊,就是「一切法從心想生」,你到底是怎麼想的,才會有八識、五十一心所,唯識宗把這塊講的非常透徹。從根本智的角度講,它提供能力,就是它可以提供我們奔向解脫與無上正覺想法的能力,也提供給我們說謊的能力、自欺欺人的能力,反正什麼都提供。然而,自我因素在某一法裡,同樣有這樣的能力,你選擇哪一個?當我們選擇那一個的時候,就要知道,我已經選定了那一法所帶來的結果。

比如:在凡夫地,我選擇了那一法,但是我沒有準備好要接受那個結果;而菩薩行法就是我知道我選擇的這一法,我也知道它會帶來什麼樣的結果,而我決定接受那個結果。就好像譚嗣同、耶穌、蘇格拉底,本來可以逃跑的,但他們沒有;他們知道自己的選擇會是什麼後果,坦然接受,這就是解脫。因此,解脫並不意味著長生不老、榮華富貴,而是代表能開啟這一法,並且能夠篤定地承擔結果。

【問】:其實我是想說,我覺得所有自欺欺人都是短暫的,就是說一個人是不可能真正做到自欺欺人的,是欺騙不了自己的。按照我們現在的推理,求解脫是一念無明本身就有的欲求,所以說「人之將死,其言也善」,就是因為他不可能欺騙他自己。有沒有人真的可以做到自己能夠欺騙自己?

【答】:要知道,「欺騙」是指自己知道真相,但故意選擇另一個。如果自己根本不知道背後的真相而選擇這一個,就沒法說這是自欺欺人。比方說我知道極樂世界不在那兒,但我就願意相信,這叫自欺欺人;如果我根本不知道它在那兒,或者在我的選擇裡面,我真的不知道,這時就沒辦法說是自欺欺人。

【問】:對,這個很微妙。

【答】:對。就是知道背後那個真相是什麼了,還願意選擇這一個,就是自欺欺人。比方說:在行法理念,有人就相信極樂世界是在時間、空間裡的,這時您不能說他是自欺欺人,因為他真的不知道。其實,在菩薩行法裡就很容易理解,因為時間、空間裡面的一切法是萬法因緣生的,而萬法因緣生是不依賴我們的願望、心想而獨存的。也就是說,跟佛教沒關係的任何人,只要符合世間因緣,就可以到達時空裡的某一個處所,比如靠科學技術就可以到那個處所;不管現在的科技能不能到,但在理論上是能到的。

因此,從理論上講,如果太陽係以西、銀河係以西某一個當下的空間裡面存在那麼一個地方,不需要善根福德,只要有因緣就可以去,就像有一天馬斯克就可以送我過去。可惜,這是錯誤的。為什麼?因為如果是符合萬法因緣生的話,代表我們不需要善根福德作為核心的因素。而佛教談到的,要有善根、福德、因緣才能到極樂世界,而善根不是靠自然科學就可以建立的,也不是買來的,所以,這兩個是矛盾的;既然是矛盾的,就必須要選擇一個來說服自己,【我愛我師,更愛真理】講的就是這種選擇。

【問】:如果有人不想得無上正覺,只想生命解脫;還有我最近不停的問自己願不願意生命解脫,相不相信無上正覺?我還真的不是很想要無上正覺,或者說真的沒有那很強烈的想法,只想生命解脫,因為看到很多人很痛苦,覺得應該得生命解脫。我就想問無上正覺的想法和追求是在根本智裡面規定的嗎?是我要修行,還是要到什麼時候才會有真正的很強烈的願望生起?

【答】:這是個好問題。為什麼我們講人天眾生有對無上正覺的慾求的能力?要知道獲得解脫,特別是獲得世間解脫並不困難,您只要遠離這一法的因緣就可以了,因為萬法因緣生。「一切法從心想生」是指當某一法對我造成影響時,我不去想,以遠離這一法,這時只得世間解脫。因此,世間解脫並不困難,乃至於聲聞種性的那種解脫也不困難。然而,我們生命本身有一種慾求,就是欲求一種究竟安全、可靠的生命安住之處。也就是說,當面對某一法,它給我們造成困惑,我們遠離它時,知道自己已經遠離它了,它不再影響我了;但我總是擔心它要再來怎麼辦,所以這不是究竟解脫,而生命本身提供給我們的一種欲求是要得究竟解脫。

在佛教中,「究竟解脫」就是當某一法對我們造成困擾時,我們去面對它、解決它,哪怕有煩惱生起,我們還是要去面對它、解決它,這是出於根本智的慾求。您剛才講的沒錯,根本智的欲求是一種完全明瞭的、完全安住的解脫狀態,這時就到達如來地無上正覺。這就是為什麼説無上正覺是在煩惱地、煩惱法中生起的,就像文殊師利菩薩講的,諸佛境界和凡夫境界在體性上沒有差別。所以,若要指向無上正覺,除此之外,沒有別的辦法。

那些遠離的方式,其他宗教也談了很多,所以「下輩子不再來地球了」這個想法其實挺樸實的,很容易讓人接受,因為這個地球上的很多法確實造成我們的困擾。但是佛教本來的意思,即使在這樣的一切法裡面,我們還是有這個能力和欲求,它給我們提供了一種方法去獲得究竟解脫。就好像我們上學一樣,碰到問題,到學校去學一下,就解決了;這時對這個領域再生起的所有法,就不會對它產生恐懼,這就是究竟解脫,而不是跑得遠遠的。

【問】:特別感恩您,我覺得特別鼓舞,因為我只是不認識我自己有追求無上正覺的能力,其實我確實是想要追求的。當我認清了自己,是有非常正面意義的,我這個人很悲觀,特別感恩您!阿彌陀佛!

【答】:這裡我再說下,剛才談到差別智與根本智是有邊界的,所以您不要指望哪一天我修行結束了,所有就都完事了,沒有這個結果。走入華嚴行法的修行者都是很棒的,我們瞭解了這個理論,就知道面對某一法時不用恐懼,去解決它就可以了。

如果沒有我們今天就到這兒吧,謝謝大家!