《華嚴經的四十類大眾圍繞的行法意趣》

2023-10-21

【問】:下面是七十講當中三段張師兄講的有關《世主妙嚴品》的四十類圍繞眾的問題:第一段的四十類圍繞眾包括從十普、十別菩薩生起的三十九類圍繞眾,再加上一類器世間的所有法;第二段講到十住位的十類包括九類十住位大眾再加上一類十別菩薩(為什麼等覺位十別菩薩包含在十住位的十類裡面?);第三段的四十類講的是住行向地各十類。關於這四十類大眾的講解我有些理不清,不知道哪裡理解有誤,煩請張師兄再講解一下。

【答】:《華嚴經·世主妙嚴品》有「一時,佛在摩羯提國阿蘭若法菩提場中,始成正覺。其地堅固,金剛所成」,之後有二十位菩薩、四十類眾生生起,其中三十九類是有情眾生,最後一類是世間一切法。從世尊成就無上正覺到二十位菩薩、四十類眾生生起,之後總和在一起,圍繞世尊生起的有四百二十類眾生,每一類眾生皆得解脫門。這是整部《華嚴經》的第一品,也是菩提場會第一品《世主妙嚴品》。

這個問題是爲什麼世尊成就無上正覺之後會有二十位菩薩生起,然後是四十類衆生生起,爲什麼是這樣的?

這就是根本智的規定性,我們每一個眾生,有個體生命就有自性,自性法如何生起生命當中的一切法?站在《華嚴經》毗盧遮那如來的角度,我們每一位眾生生命中的一切法,都是按照《華嚴經》的這種順序、這種結構生起的。

也就是說,龍樹菩薩集結的《華嚴經》,就算不是一個修行者,是一個普通的眾生,他生命中的一切法也是按照這個順序生起的,只是若不是修行者,就不能如實知生命中的一切法如何生起,但並不意味著他生命中的一切法不能生起。

在佛教理論中,一切眾生生命中的一切法皆是按照《華嚴經》這樣的順序生起的。做為修行者要到達諸佛如來的成就地,就是要到達《華嚴經》的成就地,對《華嚴經》所描述的一切法如何生起,要能做到如實知、如實體驗。

《世主妙嚴品》講到世尊成就無上正覺四十二類眾生圍繞生起,是依據原始佛教釋迦牟尼佛所言說的行法理論構建起來的。在最早期的上座部經典當中,世尊講到娑婆世界一切法也是按照四法模式來講的。凡夫種性是住在八識世間、娑婆世界;同樣在我們這個世間,世尊所感受的一切法就是四智法世間一切法,生命中的一切法皆是清淨世間的一切法。

比方講到三界二十八天,須彌山頂往下有忉利天、四王天、四大部洲、鹹水海;再往上是夜摩天、兜率天、化樂天,他化天,這是欲界的四個地居天和四個空居天。每一法都是按照四法的方式言說,注意這裏千萬不要認為南贍部洲就是我們地球,因爲每一法當中都有南贍部洲。

色界有四禪天:初禪三天、二禪三天,三禪三天,四禪三天,有的把無想天也放在四禪,這都沒關係,結構上來講是四個。四禪天往上是五不還天,再往上是四空天。在世尊看來,生命中的一切法都是按照四智法的模式生起。

根本智的規定性講的是力量,當力量呈現的時候,我們要能如實知,並且如實知與這種力量的生起要相對應,就叫做它的規定性。換句話講,並不是自性本身直接告訴我們這是四智法的,而是釋迦牟尼佛經過行法實踐之後,以這種方式能夠構建起生命解脫和無上正覺的一切法,形成整體的佛教行法理論、行法次第,建立起整體的佛教思想體系,從而涵蓋了生命中的一切法。

根本智生起一切法最初的那個種子,就是它的規定性。從行法實踐的角度講,根本智的規定性可以有很多種,不一定是四智法,也可以是其他種類,但無論是哪一種,做為修行者要成就到如來地無上正覺,這個規定性必須是以差別智行法的形式呈現。

講到這些,如果我們聽起來比較陌生,這很正常,因為這是行法理論中純理論的部分。我們探討的是為什麼修行者要去尋找生命解脫和無上正覺?又憑什麼通過行法實踐能夠獲得生命解脫和無上正覺?明瞭根本智的規定性之後,才能確定我們每位修行者、每一位眾生皆有成就無上正覺的可能性,因為每一位眾生自性都有生起生命解脫和無上正覺的那個規定性的力量。

怎樣形成一種在道種智行法當中能夠呈現的這種力量,就要具體地去落實那些言說,並且修行者需要反復實踐,反復體會。

過去的佛教成就者,是將這個力量以轉八識成四智,以「三十七道品」的方式呈現出來,龍樹菩薩完全體會到這一塊之後,按照三處演說的形式集結出《華嚴經》:一、菩提場,二、普光明殿,三、入法界,按照佛法僧的順序生起一切法,這個順序是不能變的,因為諸佛如來成就無上正覺之後,明瞭從自性地生起一切法,都是按照這個順序的。

反之,如果先講入法界、再講普光明殿、最後講菩提場會,這就是從修行者的角度去講的。修行者從生起別教菩薩行法實踐、然後到逹等妙覺位菩薩生起圓教菩薩行法實踐、最後再到如來地滅盡定行法實踐,這個順序也是不能變的,其本身就意味著按照自性根本智的規定性生起一切法的時候,這一切法就是如來地的生命解脫和無上正覺。

這個順序就是《華嚴經》演說的一切法生起的順序,在《世主妙嚴品》,我們看到的世尊成就無上正覺之後有四十二類眾生圍繞,確切來講是三層:世尊成就無上正覺、二十位菩薩生起、四十類眾生生起,四十類眾生之外又有四百二十類,代表無量種。在佛教理論中,只有以這種方式呈現出來的一切法,纔是如來地無上正覺的一切法。

從生命體驗的角度來講,修行者到達無上正覺成就地,最低要到達十迴向位以後。實際上,十迴向位以後、乃至於等妙覺位的行法,距離我們並不遠,在我們當下的生命體驗中都是能夠生起的。此時我們所能體驗的世間一切法不是自外向內的,而是自內向外生起的。

從修行者的角度來講,一切法生起對自己造成束縛和影響的時候,就是自外向內生起的。十信、十住位之前,凡夫外道、二乘聲聞、共法別教的行法目標,是證諸法空、得無生忍、得生命解脫,這時解脫的意思就是自外向內的,是這一切法不要對我造成束縛和影響。

進入華嚴行法,依十種智發心生起十住位行法時,在《梵行品》裡就能看到修行者依十種智成就,也就是依如實知、如實體驗獲得梵行清淨。當我們到達十行位的時候,就能夠如實見一切法,如實思惟一切法,如實知每一法如何生起、如何流轉,它是帶來生死煩惱,還是帶來梵行清淨、生命解脫的。到逹十迴向位的時候,以如實知向外能帶來身所作為的力量,以這種方式參與到世間一切法當中生起生命體驗,這時就是自內向外。

修行者明瞭生命中的一切法生起,哪些是生命解脫與無上正覺,帶來清淨法的;哪些不符合生命解脫和無上正覺,帶來生死法的,這些皆依於根本智的規定性。

我們再舉個例子,前面曾談到過交通法規,交通法規是我們人類社會為了保證每個人出行安全制定出來的,法規是為解脫而設立的,看上去是一種約束,但是這種約束帶來的是解脫。人類制定規則的這個能力也是來源於根本智的規定性,這和我們自性地法生起是一樣的。

凡夫外道的解脫、或者其他一切眾生的解脫,大部分都是依賴於本能的欲求,獲得一種自在的、沒有規則的、任意得到滿足的解脫。這不是宗教所講的生命解脫,真正的生命解脫是有規則的,這個規則保證我們生命解脫的呈現,決定不是散漫的、基於本能欲求獲得滿足的那種解脫,而是來自修行者對自身行為的約束力,這種約束力是自我建立的,是修行者自我依照生命解脫與無上正覺的屬性而生起的生命體驗,是自內向外的。

凡夫外道、二乘聲聞、共法別教種性的修行者,不瞭解根本智的規定性,依靠善知識講解、經典解讀,遵照執行也可以體驗到生命解脫與無上正覺,世尊講了「三十七道品」能夠獲得解脫,不管將在哪一輩子解脫,遵循「三十七道品」亦能生起行法實踐,這是二乘聲聞種性。

做爲大乘佛教的修行者則需要追問的是,世尊為什麼說依照「三十七道品」就能夠成就生命解脫?世尊是怎麼知道的?世尊成就了無上正覺,也就是說,世尊已經發現「三十七道品」能夠成就生命解脫,他知道這是根本智的規定性,所以世尊遵守「三十七道品」和聲聞種性是不一樣的,聲聞種性是遵守型的、模仿型的,而世尊則是自覺生起的,這就是他們的差別。

而菩薩種性介於這兩者之間,菩薩知道,基於自性根本智的規定性,知道生命解脫與無上正覺有這様一個規則,按照這個規則才能成就生命解脫,所以菩薩種性是自內生起的,但他有習氣,所以要訓練,直到訓練的像世尊一様,能夠自覺生起。

所以,《世主妙嚴品》描述的結構是從世尊開始生起三層,只有從生命的核心,即根本智生起一切法,纔是如來地無上正覺的一切法。如何生起?就是按照四十二法的形式生起。整部《華嚴經》都是在講自性根本智的規定性,按照這種方式生起生命中的一切法,就是如來地無上正覺所在的世間。世尊成就無上正覺,二十位菩薩生起,四十類眾生圍繞生起等等,表達的就是如來地無上正覺的一切法生起,這一切法在生命中呈現的規則是自內往外生起的,這個規則本身是出於如來地無上正覺的規定性,也就是根本智的規定性,也是自性地的規定性

我們在座的每一位修行者將來成就無上正覺,都是按照這種方式生起生命中的一切法,遵循釋迦牟尼佛時代構建的核心思想,自性當中的一切法是以四智法的形式生起的,就是清淨法世間一切法。其核心就是以世尊為中心生起一切法,決定不會再到外面找一個力量,或者再到另外一個時間、另外一個處所、另外一個分段生死的色身,去成就無上正覺。

從自性地生起四智法,《華嚴經·世主妙嚴品》講了四十類眾生圍繞,密宗是講五方佛,或八葉九尊,意思都相同,都是要符合釋迦牟尼佛那個時代演說的行法理論,順序都是一樣的,都是從中央的那一尊佛生起周邊的諸佛。

我們自己是否到達生命解脫、無上正覺,也是要以生命解脫與無上正覺的定義,即它的規定性去衡量纔可以。生命解脫、無上正覺決定不是泛泛的概念,是需要通過具體的規則呈現出來,有這個規則,修行者才能依此生起行法實踐、體驗,從而到達生命解脫和無上正覺。

《世主妙嚴品》是講世尊成就無上正覺,直接把結果呈現出來。修行者如何到達那個果地?就要依照普光明殿的行法理論生起行法實踐。規則是依照根本智的規定性建立的,要在差別智行法中呈現。普光明殿從十信位到等妙覺位的四個行法階段中,第二個階段住行向地四位行法,就是把這個規定性具體轉變成道種智行法,即差別智行法,按照這樣的方式生起行法實踐纔能夠獲得生命解脫和無上正覺。

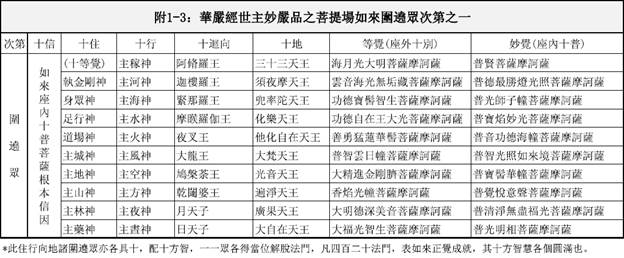

這裡談到“為什麼等覺位的十別菩薩包含在十住位的十類裡?”下面是《覺悟華嚴經綱要總釋》裡的一個附表:

表中顯明《華嚴經·世主妙嚴品》菩提場如來圍繞眾中,十信位依照如來座內十普菩薩根本信因生起,十住位最初是十別菩薩,就是等覺位的十別菩薩。這是告訴我們行法實踐的生起處就是生命解脫、無上正覺的成就處,這一切法本身都是依賴於生命當中五蘊身、六入處的一切法建立的,行者十信位在這裡建立,等妙覺位成就無上正覺也是在這裡建立。

十住位不是單獨生起,而是由根本智的力量生起的。確切來講《世主妙嚴品》世尊成就無上正覺,生起十普與十別菩薩,這二十位菩薩生起世間一切法,這二十位菩薩就是根本智的力量。修行者生起華嚴行法,住行向地四位行法,也是依賴於這二十位菩薩所生起。所以,必須要知道生命解脫與無上正覺不是靠隨機、散漫、零散的行法模式可以到達,它具有很嚴格的行法理論,行法次第。