法報化三身與「感性」「知性」和「理性」

【問】:

說到生住異滅,之前講到一法生起多法的模式時,我就想,我生起一念,用生住異滅的這個法來觀察,好像我成為了這個中心。而生住異滅也是四種法,是不是這樣也算是從一法生起了四法?

另外生住異滅它是一個概念,比如說「生」,表示因緣聚合了,所以就「生」起,到圓滿的時候,叫做「住」。然後就變異,最後因緣完全消失了,就叫做「滅」。

但是我理解的這個生住異滅,如生這一法裡面,它應該還可以有生住異滅;就是說它還可以再生。但是因為我的智慧不到,沒有辦法再繼續微細下去;也就是說,其實我這個一法是沒有辦法生起無量法的,是嗎?

【答】:

原則上是沒錯,就是某一法都有生住異滅、成住壞空;然後生住異滅中的任何一個階段,實際又可以有生住異滅或者體相用,或者其他的展現形式,可以無量展開,所以就變成無量法;但是我們現在很難做到。

我們前面講到法數與一法生起無量法時,講過生起覺知思惟的原則和方法。這個很重要,大家一定要記住。因為只有掌握這個原則與方法後,才會針對所有法來建立行法模式。

我們把剛才提到關於如來藏以及法身的問題,再展開一下。

比如法、報、化三身,可能好多人現在也沒有完全分清。嚴格來講,把這三身的差別弄清楚,對於理解法身、理解如來藏都會有切實的幫助。

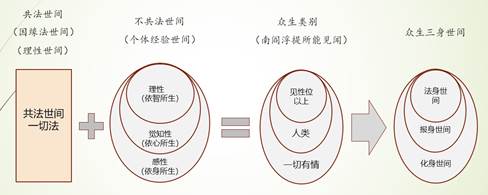

身心覺知的一切法,是從總體來講的。十信位《如來名號品》,是說有內在的一切法與外在一切法,也就是不共法世間的一切法和共法世間的一切法,把一切法是分成兩部分的。我們確切體會到的不共法世間的一切法,就是生住異滅、成住壞空,種種苦受樂受。《四聖諦品》即是針對不共法世間的一切法。二者都是從總體上來講的。

從每一個眾生覺受來講,有不共法世間一切法與共法世間一切法,大家要把這兩個分開。不共法世間一切法,是「一切法從心想生」,即是依照不同眾生的種性而建立的身心覺受。所以,每一個人所住的世間是由自己的種性來決定的,不是外在一切法來定的。

以前我們往往認為,因為外在的一切法是娑婆世界,所以我們纔在娑婆世界,實則不然。是因為我們內在是娑婆世界眾生的種性,所以我們看待外在一切法纔是娑婆世界的壞滅法。也就是說,我們要反過來看。

我們再看共法世間的一切法,這容易明白了,共法世間的一切法是因緣所生法,即所謂的「萬法因緣生」。

站在不共法世間「一切法從心想生」的角度,來看孔老夫子【仁遠乎哉,我欲仁,斯仁至矣】中的「仁」。我們就知道,一定要內在生起的,要在報身世間來建立的,所以需要時,它馬上就能現前。

但是,共法世間一切法不是我們想怎樣就能怎樣的,這一點要看清楚。外在一切法,或者說共法世間的一切法,我們要如何認識它?用現在的語言,就是用純理性的思惟纔可以。

比如看到一座山,認為它很漂亮,實際這就是把兩個世間的概念混在一起了。這是一座山,這是共法世間,靠純理性的定義、知識、邏輯可以到達的。這是站在眾生認知世間一切法的角度來講的,不是從如來地的角度來講的。所以我們看到山河大地的時候,我們說這是山河大地,這是一個概念、一種知識,甚至靠數學邏輯,靠科技是可以到達的,來認識它的。這在哲學來講,叫作純理性語言可以到達的,就是共法世間的一切法。

不共法世間一切法,是講「一切法從心想生」,是由每一個人的種性來決定的。這個種性如果用我們現在的語言來講,就是靠實踐、經驗、理性來建立的。也就是說,當我們有這樣體驗的時候,這個體驗是在我的身心覺受裡建立起來的,是不共法世間的,不屬於共法世間的。所以叫實踐經驗,是靠實踐經驗來建立的。

外在一切法是靠純理性來建立的,是知識、邏輯能夠到達的。內在的報身世間一切法不是靠知識和邏輯到達的,是靠實踐經驗來到達的。所以我們在講華嚴行法時,一直強調,行法一定要落實到身心覺受當中,在身心覺受當中來建立。也就是說,是在報身世間來建立的。所以這是兩個概念,一個是純理性可以到達的共法世間一切法,一個是靠實踐與經驗來到達的不共法世間一切法。

這樣,我們就已經把報身世間與外在的一切世間分開了。這裡有個問題,通過實踐經驗獲得的報身世間覺受和共法世間一切法之間,有一個相應的問題。這個「相應」,修行者何時能建立呢?

這就是菩薩道種智行法裡講的相應問題。就是指外在的一切法按照其屬性所呈現的,與我們依個人經驗所建立起來的實踐理性是否相應,相應的判斷力是由行者來建立的。所以這裡就出現三個因素:一是外在世間一切法,二是報身世間一切法,三是報身世間的身心覺受與一切法是否相應。

我們再來看法身、報身與化身的問題。

修行者種性的建立,是決定其在哪一個世間的核心因素。種性從凡夫地到如來地到底有哪一些變化?總體來講,在報身世間的身心覺受中一共有三個方面,這三個方面是我們修行過程當中都要建立的:第一個就是感知階段,也叫感性階段。我們知道冷暖,知道苦樂,這是在感性階段;第二個是知性階段,「知」就是覺知。我們受了苦難,知道這是苦;遇到樂,我們知道這個是樂。所以這是對感性階段的一種提升。這是兩個,感性與知性;還有第三個,就是理性。

感性、知性和理性是怎樣的一種對應呢?

感性,或者感知,是一切有情生物都具有的,畜生類也能感知,能知冷、知熱、知苦、知樂。

第二個就是知性的問題。「知」就是覺知性,有判斷性、有選擇性,這只有人天眾生才會有。我們選擇一個樂法,摒棄另一個苦法,我們有惻隱之心、有謙下之心、有厭惡之心、有是非之心,這是知性。

所以,如果只有感性,就和畜生類是一樣的,因為一切有情都具備,有五蘊身就有感性。但是到達知性,只有人天類纔有的。到達知性的時候就會選擇,選擇迴避苦法,選擇常住樂法,這是知性。

感性與知性都是靠實踐來獲得的,就是實踐經驗。所以,我們碰到一個因緣,如果它曾讓我們有樂受,我們就會希望這種因緣保持;如果它曾給我們苦受,我們就希望迴避它。所以這是一種選擇,這是知性階段。

第三個階段就是理性。從感性到知性,然後到達理性。為什麼要到達理性?因為理性可以超越感性和知性給我們的束縛。感性的時候就像畜生類一樣;知性的時候,我們希望樂法保持,苦法滅壞;而理性階段就是要把感性階段、知性階段建立的這些束縛看清楚,然後去掉,這就到達理性階段。

這是從行者內在的生命模式來講的。所以假如站在人的角度,他若只有感性,憑感覺走,那和畜生類是沒差別的;如果還有知性、有選擇,這些是我們普通人所能到達的;而到達理性,則是行者所要到達的目標。

因此,我們就能看到修行都是從感性入手,然後通過知性,最後到達理性。當我們到達理性的時候,才會到達一切法無所障礙。

我們再來看,同樣這三個屬性,如果作為一個普通人來講,只有感性,只有凡夫模式的知性,這個人的身是在化身世間的。如果他的生命重點不是依五蘊身的感知為主導的,而是依知性為主導的,回到了身心覺知的部分,以報身世間作為生命的核心,這就是在報身世間。如果到達理性階段的時候,這種理性是可以支配自己的行為,就是到達法身世間。所以並不是世間一切法有所改變,而是修行者的種性在這三個方面的建立模式不一樣了。

由於這三個所建立的模式不一樣,決定了我們在哪一個法界。修行者完全到達理性階段的時候,就到達法身世間。這是把報身世間的模式拆開來講,簡單來說就是這樣的。

前面講過,外在的一切法是靠純理性可以到達的,所以不能把個體覺知上的概念用到認識世間一切法的層面上。因此講到山河大地時,它本身就是山河大地的屬性所應呈現的狀態,所以我們在認識它的時候,就要符合這個呈現狀態,這是純理性可以到達的。報身世間到達理性階段時,一定是與外面的一切法相應。

如果把報身世間知性部分的概念拿過來,說這個山是很美的,那個水是不美的,這是個人的覺受。實際上,這不是對錯的問題,因為在生活當中不可能總是用數學模式彼此對話。但應該知道,哪些是個體實踐經驗建立的,哪些是靠知識和理性建立的,要把它們分開。

所以,講到一座山,你說它很美,別人也可以說它不美,因為這是基於個體實踐經驗來建立的;但是如果你認為它不是一座山,那大概是有問題了。然而是否到達純理性的世間,這個就需要討論了。

前面曾舉過例子,在修行階段,講到一念不生,講到不分別、不執著的時候,我們常常誤解,認為見到山河大地時,我們不要起「這是一個山,那是一條河」的念頭,這是錯誤的。當我們摸到一塊石頭的時候,善知識講,如果你知道這是一塊石頭,知道這石頭的冷熱,這就是凡夫念,這都是不正確的。

所以我們現在清楚了,當看到一座山,一定要知道它是一座山;看到一塊石頭,摸到一塊石頭,一定要知道這是一塊石頭,並且它的冷熱我們都是知道的,這是純理性可以到達的。

佛教講到的不起心、不動念和一念不生,是指個人覺受部分,所建立的是不共法的認知,它不能成為賦予這一法在共法世間的屬性。所以,當你說這座山很美的時候,你不用執著,因為你說它很美,別人也可以說它不美;因此第二念指的是這個。對於純理性,當我們到達世間一切法認知的時候,這些就是菩薩道種智行法所要涵蓋的部分。

講世間一切法,也就是如來藏的一切法、身心覺知的一切法,這裡面有沒有無上智慧?有沒有金礦呢?如果你不挖掘它,它是沒有的,需要去挖掘它。所以金礦對於我們每個修行者來講是在什麼位置呢?就是上面說的報身世間的三部分。這裡面,至少要到達知性階段。理性階段是實踐理性的,是不共法的,是修行者自己建立的理性,不是指外在世間一切法的理性。所以,建立起報身世間的知性與理性,就是我們要的。如來藏裡挖掘出來的黃金,如果你不用正知見、正思惟和行法去挖掘,它是不會自動呈現的。

所以,這裡有一個微細之處,即一切法中有沒有無上智慧?我們不能講它有,因為如果我們不去訓練,它就不會在生命中呈現的;但也不能講它沒有,因為在我們訓練的時候,它就會呈現。

【問】:

也就是說,其實我們日常生活中的身心覺知一切法,其實就是那塊礦石,是我們修行時的一個對象,然後再從這些身心覺知一切法中去體驗實踐,最終獲得那個能力、那個理性,即金子。所以行法也好,身心覺知一切法也好,最終都是為了要獲得那個覺受能力,是不是可以這樣理解?

【答】:

是;剛才講的內容很詳細,如果以前沒有接觸過,可能會覺得比較陌生,所以需要仔細體會。